Josef Heer

Existe la duda de que el culto al Sagrado Corazón de Jesús vuelva a tener hoy día buenas perspectivas. Algunos agentes de la pastoral son de la opinión que sería conveniente hacer que el término pase cada vez más a segundo plano, y en cambio insistir más en el asunto mismo de que se trata. La razón es que el término «Corazón de Jesús» carga ya con un lastre: que la gente lo asocia espontáneamente con su sentimentalismo de otros tiempos, y que la palabra «culto» o «devoción» lleva por sí mismo a pensar en ciertas formas de devoción que ya no atraen, tales como la devoción a las Cinco Llagas, y otras. Por el contrario, el asunto mismo de que se trata es nada menos que el compendio de toda la fe cristiana bajo el aspecto del amor de Jesucristo que se entrega y exige respuesta. Esto, desde luego, es siempre actual…

Por lo que toca a los términos, tomemos primero la palabra «corazón”. De hecho, el renunciar a esta palabra no significaría automática-mente renunciar también al asunto mismo, que, por lo demás, es irrenunciable en el cristianismo; indiscutiblemente se los podría separar. ¿Pero la supresión de la palabra «corazón», no sería en realidad una gran pérdida?

-Pérdida de la alusión directa a los grandes valores espirituales de la historia del culto al Sagrado Corazón.

-Pérdida de un símbolo que haría perder al asunto mismo mucho de su efectividad; los conceptos y las verdades de fe «prenden» mucho mejor cuando se los representa gráficamente.

-Pérdida de una «palabra original» y de su capacidad de llevar a pensar en lo más íntimo de la persona, en aquello de lo cual uno vive y que da unidad a los muchos elementos que constituyen la vida.

Además, resultaría poco realista el querer renunciar por completo a la palabra, ya que en el lenguaje oficial de la Iglesia la encuentra uno a cada paso en expresiones como «fiesta del Sagrado Corazón», «parroquia del Sagrado Corazón», en que hay una conexión directa e inevitable con la palabra en cuestión.

En lugar de renunciar a la palabra «corazón», parece mejor actualmente hacer una corrección de términos y hablar en adelante del «Corazón traspasado». Esto, de una parte, aprovecharía lo que hay(«corazón»),y de otra daría nuevo énfasis al contenido, que quedarla al más marcado por la teología y la espiritualidad joánicas («traspasado»).

En cuanto a la palabra «culto», los posibles equivalentes, como espiritualidad, piedad y otros términos análogos, no dan ningún sentido claro y adecuado cuando se los combina con «del Corazón traspasado». Una expresión de contenido equivalente al de «culto» sería: «vida bajo el signo del Corazón traspasado», pero como designación sería larga y complicada.

Parece que lo mejor es evitar en el lenguaje de la predicación el hablar de «culto», y hablar más bien en la práctica de la «vida de fe cristiana bajo el signo del Corazón traspasado». El no usar la palabra «culto», por el lastre que conlleva, daría al predicador ocasión para profundizar más en la reflexión y para ayudar a los oyentes a mayor apertura e interés.

En el artículo que sigue quisiera yo exponer cómo el asunto que se quiere expresar con el término «culto al Corazón de Jesús» se puede fundamentar hasta en los detalles de su contenido a partir de la lanzada que traspasó el costado de Jesús: en otras palabras, cómo el que habla del Corazón traspasado dice prácticamente lo mismo que el que habla del culto al Corazón de Jesús. Más aún, el expresar el contenido con conceptos de la teología joánica, puede librar a la causa misma representada en el culto al Corazón de Jesús de todo sabor a capricho y superficialidad, y despertar interés en las otras confesiones cristianas.

- La teología joánica del «Traspasado》

El pasaje más importante para la fundamentación bíblica del culto al Corazón de Jesús es el que relata el traspaso del costado de Jesús en el evangelio de Juan: Jn 19,28-37. Esto por tres razones:

-Porque Juan habla del traspaso del costado de Jesús, que va a la muerte en obediencia amorosa al Padre y en amor vivificador hacia nosotros, lo cual autoriza para hablar más tarde del Corazón traspasado de Jesús.

-Porque el traspasado es, en Juan, un símbolo, y en cuanto tal corresponde a lo que es el Corazón traspasado para el culto al Corazón de Jesús.

-Porque el símbolo joánico del traspasado compendia las líneas fundamentales de la fe joánica, es decir, ofrece una «summa fidei joanneae»,y en consecuencia corre paralelo con lo que se propone el culto al Corazón de Jesús, que, por su parte, como es bien sabido, pretende ser un compendio de la fe cristiana bajo el aspecto formal del amor simbolizado en el Corazón de Jesús o, en otras palabras, una «summa totius religionis».

En lo que sigue quisiera yo referirme a estos tres aspectos, pero poniendo el acento en la exposición de la « summa » joánica. Esto significa, en concreto:

Se recordarán, en primer lugar, a manera de notas previas, algunas informaciones relativas al concepto de «vida», es decir, al concepto clave de la teología joánica; se dará además una mirada de conjunto al largo pasaje de Jn 19,28-37, destacando brevemente los puntos centrales que contiene.

Seguirá luego el «corpus» de este estudio: el análisis del texto, versículo por versículo, con el cual deben ponerse en claro las líneas funda-mentales de la teología joánica.

Por último, a manera de conclusión, hay que cotejar la «summa fidei joanneae», al menos en sus términos más significativos, con la «summa totius religionis», es decir, a la teología del culto al Corazón de Jesús.

- a) Información sobre el concepto clave de la teología joánica: 《vida nueva》

«Vida» (zoé) o «vida eterna» (zoé aiónios): tal es el concepto con que el evangelio de Juian, unos sesenta años después de la muerte de Jesús, expresa en forma nueva lo que el anuncio del Reino de Dios por parte de Jesús quiere decir ahora, o sea, después de la cruz y la resurrección.《Vida》 es el concepto central con el cual el cuarto evangelista resume lo que Dios nos obsequia a nosotros los hombres en Jesús, y lo que Él espera de nosotros. El evangelio de Juan presenta siempre nuevas variaciones del tema: «El que cree tiene vida eterna» (5,24).

Pero aquí se impone ante todo una observación acerca del lenguaje usado. El que Juan emplea, resulta ininteligible en el modo de hablar de hoy. Para nosotros, en efecto, «vida» significa la vida humana sin más ni más, y al oír hablar de «vida eterna» pensamos casi automáticamente en el «cielo». Pero no son estos los sentidos que el cuarto Evangelio da a tales términos. Aquí se ha escogido el término «vida nueva”, porque no se identifica con ningún concepto extrañó y puede, en consecuencia, asumir, sin falsearlo, el contenido joánico. {Qué es, pues, lo que el evangelio de Juan quiere expresar con «vida nueva»?

Tomemos sencillamente por punto de partida la vida humana; la calidad de esta depende esencialmente de si está rodeada de buenas relaciones y de si tiene futuro. Esto nos permite entender la idea de Juan. Vida nueva es en su teología la oferta de una relación viva de fe con Jesucristo, y a través de él con Dios (17,3); el desafío al amor fraterno(1In 4,7s) y la promesa de la perfección de ambas cosas por encima de la muerte (1 Jn 3.1s; cf. a propósito de esto y de lo que sigue, los dos libros indicados al final).

El Padre envió a Jesús para que él lleve a los creyentes esta vida nueva (3,16). Por eso Jesús dice de si mismo: «He venido para que tengan la vida (nueva), y la tengan en abundancia» (10,10). De ahí que pida ser glorificado, a fin de poder comunicar esta vida nueva a aquellos que el Padre le confía(17,2).

Vida nueva es, pues, la salvación que Dios quiere obsequiarnos por medio de Jesucristo. Pues bien, con la figura del «traspasado», Juan explica cómo es esta vida nueva y cómo quiere transmitírnosla Jesús, para llevarnos así a una fe viva, a un estado de seguridad, a la fraternidad y al compromiso apostólico. Ocupémonos, pues, del pasaje que habla del traspaso del costado de Jesús.

- b) El texto del traspaso del costado de Jesús

Para facilitar la comprensión, colocaremos algunos subtítulos entre los versículos en cuestión:

El grito de victoria de Jesús moribundo (19,28-30b):(28)«Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la Escritura: tengo sed. (29) Había allí un jarro con vinagre y agua. Sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. (30) Cuando tornó el vinagre, dijo Jesús: “iqueda consumado!».

La entrega del Espíritu (19,30c): «Y, reclinando la cabeza, entregó su espíritu».

El traspaso de Jesús (19,31-34):(31) «Siendo día de preparativos, los judíos, para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era un día muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. (32) Fueron los judíos y les quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro.(33) Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas; (34) en cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua》.

El testimonio solemne (19,35): «Lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido, y ese sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis》.

La primera interpretación (19.36): (36) «Porque esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrantarán ni un hueso”».

La segunda interpretación (19,37): (37) «En otro lugar dice:“Verán al que traspasaron”».

Hasta aquí el texto. Ya antes de analizar en detalle cada versículo, a cualquiera que lee los Evangelios le sorprende que sea solamente Juan el que trac esta escena del traspaso de Jesús. Lo relativamente largo del texto, la insistencia en el testimonio presencial (v.35ab), el apelar casi con juramento al Señor glorificado (v.35c: «Y Aquel sabe…»), la intención declarada de que los lectores se confirmen en su fe precisamente con esta escena (v.35d), y la interpretación de todo el relato con dos textos del Antiguo Testamento, citados uno tras otro: todo esto pone de relieve la importancia del pasaje y hace muy probable la suposición de que aquí nos hallamos precisamente ante el punto culminante del cuarto Evangelio. Esta suposición no podrá menos de demostrar su exactitud al estudiar en seguida los detalles del texto.

¬.Jesús moribundo y traspasado: símbolo de lo que es la vida nueva

La vida nueva se puede describir como la relación, marcada por el amor, hacia «arriba» y hacia «derecha e izquierda». Pues bien, la existencia de Jesús consiste explícitamente en esta vida nueva. De una parte, se muestra la dimensión vertical: Jesús muere con estas palabras; «Queda consumado». Desde luego, hay que preguntar aquí: qué queda consumado. Consumado queda, ante todo, el cumplimiento de la Escritura, de la cual se habló en el v.28. Mas en esta Escritura se le hace saber a Jesús la voluntad del Padre. Según esto, lo que ahora queda consumado es aquella obediencia de Jesús al Padre, cuyo motivo es el amor. «Consumado», porque Jesús, para cumplir el encargo que recibió del Padre, de transmitirnos la «vida» a nosotros los hombres (6,40), llegó hasta aceptar consciente y libremente la propia muerte (10,17s).

Pero se da también la dimensión horizontal de la vida nueva. «Consumado» está también el amor de Jesús hacia nosotros los bombres. Al principio de los discursos de despedida se había dicho: «Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin》, es decir, hasta aquella hora en que él, moribundo, puede decir en la cruz: «Está consumado» (19,30b).

Que la vida nueva consiste en la relación de amor con Dios y con los hombres, se pone de manifiesto en nuestra escena hasta el extremo de la muerte. La cruz, con los dos palos que la forman, o, más exactamente,

Jesús que muere en esa cruz, revela las dos dimensiones de la vida nueva; es la representación gráfica de que el Hijo tiene la vida en sí (5,26), más aún, es la vida (14,6), y de que él puede también transmitir esta vida a otros (véase lo que sigue).

- Jesús moribundo: dador del Espíritu, que produce en nosotros la vida nueva

La realización de la vida nueva está para nosotros ligada a la recepción del Espíritu Santo. Este Espíritu lo había prometido Jesús durante su vida para el tiempo siguiente a su «glorificación» (7,37ss), o sea, para después de su «ida al Padre» (16,7). Ahora, en la muerte de cruz, sucede esta glorificación; en otras palabras, ahora resplandece para los creyentes la unidad de obediencia y amor de Jesús para con el Padre (17,1ss);ahora va Jesús al Padre (17,13). Es, pues, de esperar, que ahora Jesús dé también el Espíritu Santo. Este «dar», el evangelio de Juan lo representa gráficamente en una figura cuando describe así la muerte de Jesús:《Entonces inclinó la cabeza y entregó el Espíritu» (v.30c). Ciertamente, el texto habla de la muerte de Jesús, de «exhalar» su espíritu. Pero muy probablemente está incluido también allí el «entregar》 el Espíritu Santo a la comunidad de los creyentes, representada por la madre de Jesús y el «discípulo a quien Jesús amaba》 (19,25ss). Esto se puede demostrar con tres razones:

El lenguaje en que Juan se expresa tiene una forma solemne; él dice de Jesús: parédoken to pneúma (entregó el Espíritu), mientras, por ejemplo, Marcos dice simplemente: exépneusen (exhaló el aliento, murió: 15,37).Es improbable que esta expresión, que es en sí inusitada, se hubiera empleado aquí sin una intención especial.

La palabra paradidónai, de la cual viene la forma parédoken, significa en el resto del evangelio de Juan la entrega, el traspaso de una cosa a otros (p. ej. 6,64; 12,4), y precisamente esta entrega del «Espíritu» a otros, a los discípulos, había sido una promesa central de Jesús durante su vida terrena.

A Juan le gusta servirse de expresiones de doble sentido para insinuar contextos que él mantiene en segundo plano. Piénsese, por ejemplo, en «templo» (2,19ss), «agua» (4,7ss), «alimento» (4,32ss),«levantar》(12,32) y otros. Existen, pues, razones para presuponer esta duplicidad de sentido también en la expresión parédoken to pnetma.

Si se aceptan estos argumentos de probabilidad, resulta el sentido siguiente: con el doble sentido de la expresión escogida por el, Juan expresa gráfica y simbólicamente que Jesús ahora, cuando por la muerte y

la resurrección va al Padre, entrega el Espíritu Santo. Con esto queda dicho, al mismo tiempo, que Jesús mismo permanece presente en la acción de este Espíritu, una vez que este Espíritu no pretende otra cosa que hacer posible una relación personal entre Jesús, exaltado al Padre, y los creyentes. Con la acción del Espíritu se realizan las palabras de Jesús: «No os dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros» (14,18). Este Espíritu es, pues, el que inicia en la relación personal de fe con Jesús (16,13: verdad = Jesús),y el que hace posible el amor fraterno al creyente (1 Jn 4,7-13); en una palabra, el que produce vida nueva (6,64), y crea así la comunidad de los creyentes.

- Jesús traspasado: símbolo de aquel que da vida nueva por el bautismo y alimenta por la eucaristía

Según Juan, a la muerte de Jesús siguió inmediatamente la lanzada, que hizo brotar sangre y agua de costado herido. La noticia sobre la sangre y el agua está dirigida contra aquellas opiniones «docetistas» (dokein =parecer), según las cuales Jesús sólo habría tenido un cuerpo aparente y sólo en apariencia se habría sometido al dolor va la muerte, habiendo sido en realidad el Logos inmortal e incapaz de padecer. Juan rechaza seme-jante modo de entender a Jesús, e insiste en todo lo contrario: el Logos se hizo carne en sentido tan real (1,14), es decir, Dios se nos hizo presente en forma tan humana, que del cuerpo de este Jesús brotan los dos elementos esenciales de que (según los rabinos) se compone el cuerpo humano, sangre y agua. Este Jesús, además, murió en forma tan real, que dudar de ello sería tan descabellado como el suponer que un «traspasado» está muerto sólo en apariencia. La noticia del traspaso del costado, y de que de él brotó sangre y agua, es, pues, ante todo una afirmación de la humanidad plena y auténtica de Jesús, y de la realidad de su muerte.

Pero no es esto todo lo que Juan se proponía afirmar en este pasaje. A él le gusta el simbolismo. En lo que narra directamente; deja entrever un segundo sentido que queda como en trasfondo. Esta forma de presentación la usa él comúnmente en los «signos», pero también en muchos detalles que hace notar de paso, como por ejemplo cuando habla de la «noche» en la cual se sume Judas (13,30), de la «competencia» entre Pedro y el «discípulo a quien Jesús amaba», de los « 153 grandes peces»(21,1ss) y de otros detalles semejantes. Donde los simbolismos se multiplican más es en la crucifixión de Jesús: la inscripción sobre la cruz es en tres lenguas (19,19s: para todos), la túnica es sin costuras (19,23ss:Jesús como sumo sacerdote), la madre de Jesús y el «discípulo a quien Jesús amaba》 se hallan bajo la cruz (19,25ss: unidad de la comunidad), y el detalle en cuestión de que Jesús «entrega» el Espíritu (19,30c): todo esto

se ha entendido frecuentemente, y en gran parte con razón, en el sentido simbólico aludido.

Se puede y se debe suponer en consecuencia también un sentido simbolice respecto de la sangre y el agua salidas del costado traspasado de Jesús. En efecto, si en la primera carta de Juan se dice: «Tres son los que (ahora en la comunidad) dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre…» (1 Jn 5,6s), y si este dar testimonio consiste en hacer posible la fe como relación personal con Jesucristo por virtud del Espíritu, el bautismo y la eucaristía, es lógico que la mención de la sangre y el agua al ser traspasado el costado de Jesús se ha de entender en igual sentido. Esto es tanto más seguro, cuanto que el término «sangre» no vuelve a aparecer en Juan sino en sentido eucarístico (6,54.55.56), y el término «agua》 se refiere indiscutiblemente al bautismo en la perícopa de Nicodemo (3,5).

Con toda razón dice Oscar Cullmann: «Apenas ha muerto el Jesús histórico (su cuerpo pende aún de la cruz), cuando se muestra ya en qué forma permanecerá desde ahora presente en la tierra: en el sacramento, en el bautismo y la Cena»1.En el bautismo obsequia él el nacimiento a la vida nueva (3,3ss), y en la eucaristía el fortalecimiento de esa misma vida nueva (6,51c-58), siendo estos sacramentos en los cuales obra el Espíritu (cf.3,5;6,63).

8.Jesús traspasado: el cordero pascual que hace posible la liberación para la vida nueva

El evangelista se sirve de dos citas del Antiguo Testamento para precisar aún más el sentido del traspaso del costado de Jesús: «Porque esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán ni un hueso”»(19,36). La cita está tomada de las prescripciones relativas al sacrificio del cordero pascual (Éx 12,45). Su aplicación a Jesús, a quien no le rompieron los huesos (19,32), pretende claramente mostrar una relación entre Jesús traspasado y el cordero pascual. Si a esto se añade que Jesús (según Juan y a diferencia de los Sinópticos) murió en la tarde anterior a la fiesta de la Pascua (18,28; 19,14), es decir, a la misma hora en que se sacrificaban en el templo los corderos para la pascua, y que Jesús ya desde el principio del cuarto Evangelio es presentado por el Bautista como «el cordero de Dios» (1,29), hay razón para afirmar: en la perspectiva del cuarto Evangelio, Jesús traspasado da cumplimiento a las ideas y esperan-zas que el Antiguo Testamento relacionaba con el cordero pascual. ¿Qué quiere decir esto?

La repetición anual del sacrificio del cordero pascual recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto, el éxodo (salida) y la adquisición de la tierra prometida (Éx 12 y 13). Si para el cuarto Evangelio Jesús es el verdadero cordero pascual, esto significa lo siguiente: con su muerte(y su resurrección), Jesús nos hace posible la liberación del pecado (8,24.32ss),de las tinieblas (8,12), del vagar sin rumbo (14,6), del caer en la muerte (8,51) y de perecer (3,16); con su muerte (y su resurrección) nos hace posible el éxodo de la falta de sentido de que adolece una vida puramente humana, y al mismo tiempo la adquisición de la tierra prometida, o sea, la Vida Nueva, que para el cuarto Evangelio representa el verdadero cumplimiento de las esperanzas contenidas en el Antiguo Testamento.

- Jesús traspasado: símbolo del obrar de Jesucristo glorificado

La segunda cita, con la cual Juan interpreta el traspaso del costado de Jesús sobre el telón de fondo del Antiguo Testamento, proviene del profeta Zacarías: «Porque esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura…:“Verán al que traspasaron”» (Jn 19,37 =Zac 12,10).

En el mencionado pasaje de Zacarías se habla, mediante figuras aproximativas, de la acción de Dios al fin de los tiempos. Allí se mencionan la destrucción de los enemigos, el derramar el «espíritu de compunción y de pedir perdón», el mirar doloridos a «aquel que traspasaron», el alumbrar de un «manantial contra los pecados e impurezas» (12,9-13,1).

Juan cita este pasaje para decir: ahora, al ser traspasado el costado de Jesús, se precisa y cumple lo que el profeta veía nebulosamente: ahora obra Dios en forma definitiva; ahora se hace presente el Espíritu; ahora se ha abierto un manantial; ahora se puede mirar al traspasado…

El «traspasado» es para Juan un símbolo que contiene una afirmación teológica múltiple: Este paso a lo simbólico-ilustrativo se da frecuentemente en el cuarto Evangelio, dado su carácter meditativo. Esto vale en particular para los tres pasajes en que se afirma la exaltación: en 3,14, Jesús glorificado es una figura del amor de Dios en forma análoga a como la serpiente había sido en el desierto imagen de la compasión salvadora de Yahvé; en 8,28, se debe reconocer en la imagen de este Jesús exaltado la realidad de esta afirmación que todo lo resume: «Yo soy»; y en 12,32, se debe expresar gráficamente la fundación de la comunidad salvadora por el Señor glorificado.

Pero es necesario precisar más y preguntar cómo pretende entender el cuarto Evangelio la imagen del traspasado a la cual se ha de mirar. Si él quiere hacer ver en esta figura la «entrega》 del Espíritu y de los sacramentos, no puede ver en «el que entrega» exclusivamente a Jesús

muerto; este Jesús traspasado debe representar para él a Cristo resucitado y glorificado en el Padre.

El «mirar» hacia el traspasado (v.37) no puede, pues, quedarse en la superficie de lo que se ve, sino que, guiados por la idea de la entrega del Espíritu, por la sangre y el agua y por la teología liberadora del cordero pascual, se ha de ir más allá de lo que se ve y penetrar en lo que teológicamente se quiere afirmar. El mirar en la fe ve no sólo al crucificado, sino también al dador de la «vida» resucitado y glorificado.

No se puede perder de vista que también en el resto del evangelio de Juan el viernes santo y el domingo de Pascua constituyen siempre una unidad. Ambos obedecen a un «encargo» único del Padre (10,17s) y se reúnen en la «bora» única (Pasión, p.ej. 7,30;glorificación,p.ej. 17,1).Lo que se puede decir de todo el evangelio de Juan, o sea, que la imagen terrena de Jesús se hace resplandecer constantemente con la gloria del Se-ñor resucitado, y que en las palabras del Jesús terreno se hace escuchar ya a Cristo glorificado, se aplica más que nunca cuando se describe la Pasión de Jesús. Jesús que sufre es propiamente, en este relato, el Señor que obra por propia voluntad(p. ej. 14,31; 18,4), y todo el relato de la Pasión se desarrolla según el lema: «Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Está en mi mano desprenderme de ella, y está en mi mano recobrarla》(10,18). Por eso no se menciona aquí el miedo de Jesús a la muerte (cf.Mc 14,32ss); por eso los esbirros caen en tierra ante aquel a quien querían apresar (18,6); por eso se insiste en el reinado de Jesús precisamente en el momento en que él es condenado por Pilato (18,33ss) y por eso las últimas palabras de Jesús no son: «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado?» (Mc 15,34), sino el grito de victoria: «Está consumado》(19,30). «Viernes santo» y «Pascua》, es decir, Pasión y glorificación de Jesús, están por último contenidos y compendiados en el concepto único de la «exaltación» de Jesús. Jesús replica a los judíos: «Cuando hayan levantado en alto a este Hombre, entonces comprenderán que soy el que soy》(8,28). Con este «levantar en alto» a Jesús se quiere, desde luego, expresar ante todo la crucifixión, pues en otra forma no lo pueden levantar en alto los adversarios. Cuando este mismo Jesús de Juan dice más tarde: «Pero yo, cuando me levanten de la tierra, atraeré todo hacia mí»(12,32), habla él aquí de su «elevación» al Padre, realizada por la cruz y la resurrección; tal «elevación» es, en efecto, requisito para que él pueda atraer, mediante el Espíritu que actúa en la fe y en los sacramentos, a todos (los que se dejen atraer). Y que este «atraer》 consiste precisamente en la comunicación de la vida nueva, se dice finalmente en el último de los tres pasajes que hablan de la «elevación»: «Lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también este Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan la vida eterna»(3,14s).

Así, pues, muerte de cruz, resurrección y acción de Cristo glorificado se hallan compendiadas en el concepto de «elevación». Exactamente lo mismo pasa con el símbolo del «traspasado». Este representa al crucificado, pero también al resucitado y glorificado por el Padre, que ya llevó a término su obra en la tierra y que ahora da el Espíritu, actúa en los sacramentos, ofrece vida nueva. Y todo esto lo ve la mirada de aquel que desde la actitud de la fe mira al traspasado.

Jesús traspasado: símbolo de toda la fe joánica

Narrado el traspaso del costado de Jesús, el evangelista interrumpe el curso del relato para declarar explícitamente en este momento, en que da una idea clara de toda la fe, cuál es su intención pastoral: «Lo dice un testigo presencial…para que también vosotros creáis» (v.35). Se declara, pues, en el punto culminante del evangelio de Juan, lo que pretende ser todo el Evangelio: una invitación directa a los creyentes (cf.19,35 con 20,31). El evangelista no se queda en la presentación e interpretación del traspaso del costado, sino que va más allá y se coloca en la situación de la comunidad para la cual escribe. Quiere fomentar su fe.

-Fe que reconoce el amor

Como «objeto» de esta fe se da indudablemente al 《traspasado》,y con él toda la riqueza de este símbolo, tal como lo acabamos de presentar. Pero hay que añadir algo más: en el concepto joánico, la fe es un reconocimiento del amor. Esto se puede demostrar con dos pasajes centrales: El prímero es 3,14-16: «Lo mismo que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también este hombre tiene que ser levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna». «Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que tenga vida eterna y no perezca ninguno de los que creen en él» (3,14-16).

Todo en estas frases quiere poner de relieve la superación de toda me-dida, el «tanto» del amor divino. Es el «mundo» lo que el Padre ama, entendiendo por tal aquel reino de las tinieblas cuyo pecado debe quitar el Cordero de Dios; y dado que el amor se expresa dando, y que el Padre ama a este mundo por sobre toda medida, él da no cualquier cosa, sino lo más caro que posee: «su Hijo único». A esto se añade que no simple-mente lo da, sino que lo «entrega» a la elevación en alto, es decir, ante todo a la muerte. Y tan grande como el amor es también la meta de tal elevación, pues todo el que cree en el Enviado de este amor debe hacerse partícipe él mismo de la «vida» divina. Con razón se ha hablado de este texto como de un compendio de toda la teología joánica. En consecuencia, así como el creer en el «elevado en alto» de 3,14ss, es causa de salvación porque significa creer en el amor de Dios, así también el creer en el «traspasado» es causa de salvación porque no es otra cosa que mirar al símbolo del amor redentor.

Con la misma claridad se pone de relieve en el punto culminante de la primera carta de Juan que el amor representa el objeto de la fe. Se dice allí: 《Nosotros, lo vimos y atestiguamos que el Padre envió su Hijo al mundo para salvar al mundo… Por nuestra parte, el amor que Dios mantiene entre nosotros lo hemos reconocido y creemos en él. Dios es amor: quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios con él» (1 Jn 4,14-16).

El «ver》 y «atestiguar» de este pasaje bien se puede entender como un regreso al ver y atestiguar del evangelista al narrar el traspaso del costa-do; y la afirmación «hemos reconocido el amor y creemos en él» es por su contenido un paralelo de la exhortación «para que también vosotros creáis». El objeto de esta fe es, pues, aquí el amor, y por cierto aquel amor en el cual se ve a Jesús como «Salvador», es decir, aquel amor que se manifiesta a la fe en el símbolo del «traspasado».

La fuerza y profundidad de esta fe en el amor que se revela en la cruz se subrayan aún más aquí al designar está fe como un «reconocer y creer”. Reconocer» es, digámoslo otra vez, uno de los conceptos predilectos del evangelio de Juan, y designa no simplemente una aceptación intelectual, sino, mucho más, la asimilación de la verdad por toda la persona del hombre. Reconocer significa, en sentido joánico, dejarse absorber sin restricciones por lo reconocido; significa captar la verdad y dejarse atrapar por ella en lo más íntimo.

La fe está, pues, en ambos textos orientada hacia el amor, y por cierto hacía aquel amor que se revela en el «elevado en alto» (3,14ss), o sea, en la misión de Jesús como Salvador (1 Jn 4,14ss), por tanto en ambos casos hacia el amor que se hace visible en la cruz, y más exactamente en el símbolo del traspasado, «Para que también vosotros creáis» quiere decir, pues, desde este punto de vista: «Para que también vosotros, por la fuerza del Espíritu, os llenéis del reconocimiento del amor que se revela en el traspasado».

Más que el entendimiento con todos los esfuerzos que haga, es el amor mismo del hombre el que penetra en este misterio. «El que no ama, no conoce a Dios», dice categóricamente la primera carta de Juan (4,8), lo cual significa, en sentido positivo: sólo el que ama conoce a Dios, por que sólo cuando el hombre mismo lleva en sí este amor divino, puede conocer algo de su misterio.

-Fe que realiza el amor

«Para que también vosotros creáis…». Creer: tal es la exigencia del Jesús joánico. Por eso en presencia del «traspasado» se dice solamente: 《Para que también vosotros creáis…» (19,35). La fe de que aquí se trata abarca toda la respuesta del hombre a la acción salvadora de Dios, puesto que a esta fe pertenece necesariamente el amor fraterno. Amor fraterno es en Juan no otra cosa que la aplicación de la fe a las relaciones de los creyentes entre sí. Así, la primera carta de Juan puede decir a manera de resumen: «El mandamiento de Dios es este: que creamos en el nombre de su Hijo… y nos amemos mutuamente, según corresponde a su mandato» (1 Jn 3,23).

La fe que se despliega en el amor, o, en otras palabras, el amor que resulta de la fe: tal es el pensamiento fundamental de la ética joánica. En efecto, una fe que comprendiera el símbolo del traspasado y no respondiera a él con las obras del amor, no sería fe (cf. 1 Jn 4,8s).

Pero lo que llama la atención es que la respuesta amorosa del hombre es vista como amor fraterno. Es típica la formulación: «queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, también debemos amarnos unos a otros» (1 Jn 4,11). Esto se fundamenta en la siguiente forma: en el amor al Dios oculto (1 Jn 4,12) y a Cristo glorificado puede caber la ilusión; fácilmente puede convertirse en un amor «de palabra» y no «de hecho y de verdad» (1 Jn 3,18). Por eso se insiste tanto en el amor fraterno como en la prueba y medida del amor de Dios (1 Jn 4,20s). Más aún, en el hermano se ama a Dios, ya que se lo ama por ser hijo de Dios, con lo cual se ama en él al Padre (1 Jn 5,1); de la misma manera se ama a Jesús amando al hermano (cf. Jn 14,15, con 15,12). En el solo amor a Dios y a Jesús se insiste tan poco, precisamente porque su modo de practicarlo es el amor al hermano.

En todo caso, donde se da el «reconocimiento del amor», se muestra casi automáticamente el aspecto vivificador de la fe. Allí la fe se convierte en fuerza que informa la vida diaria y se hace activa de preferencia en el amor fraterno (15,12).E igual que el amor de Jesús fue hasta la entrega de sí mismo en el traspaso de su costado, así este amor fraterno debe llegar, si es el caso, hasta la entrega de la propia vida ( 1 Jn 3,16); y como el amor de Jesús se demostró tal precisamente en la cruz, así también esta práctica de la fe debe distinguirse por el sello de la cruz (p. ej. 12,24: grano de trigo).Jesús traspasado, en efecto, no sólo reveló eI amor, sino que además le fijó la medida: «Como yo os he amado, así debéis amaros unos a otros》(13,34). Revelación y exigencia del amor están, pues, expresadas en este mismo símbolo, y reunidas en la fe de que se trata en 19,35.

-Fe que se siente segura en el amor

《Para que también vosotros creáis». Esta fe, que se funda en el reconocimiento del amor y se realiza en el amor fraterno, debe llegar a ser, según la teología joánica, una permanencia en el amor. Así, se dice en 15,10:«Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor». Tal como el sarmiento debe permanecer en la vid, así el creyente debe permanecer en el amor de Jesús (15,9), porque sólo así conserva la vida nueva (cf. 15,6)y sólo así puede ser apostólicamente fecundo (15,5). La vida que nace de la fe exige, pues, la permanencia fiel en el amor que ha sido reconocido, recibido en obsequio, vivido.

Este «permanecer en el amor» es un largo camino: un camino que tiene su inicio en el nuevo nacimiento, y que luego, en el esfuerzo por una fe viva, por el amor fraterno y por vencer el pecado (1 Jn 2,1), conduce a la perfección (1 Jn 2,5). Pero es un camino que el creyente puede recorrer sin miedo. Y aun alguien que por culpas anteriores se siente intranquilo en su conciencia, tiene razón para despojarse del miedo, si ahora se es-fuerza realmente por practicar el amor fraterno: «De este modo (por un auténtico amor fraterno) sabremos que estamos de parte de la verdad y podremos apaciguar ante Dios nuestra conciencia; y eso aunque nuestra conciencia nos condene, pues por encima de nuestra conciencia está Dios, que lo sabe todo» (1 Jn 3,19s).

Esta actitud de fe tiene en sí algo de especialmente consolador. En ella se hace consciente hasta cierto punto la redención (1 Jn 5,10). La confianza con la salvación está fundada en el indefectible amor de Dios, es decir, en aquel amor que ya de antemano ama a los hombres, se les da en obsequio (1 Jn 3,1) y que los sigue sosteniendo aun cuando hayan caído en el peca-do (1 Jn 1,9). Cuanto más crezca el creyente en este amor, tanto más se libra del temor: «En el amor no existe temor; al contrario, el amor acabado echa fuera el temor, porque el temor anticipa el castigo; en consecuencia, quien tiene temor aún no está realizado en el amor» (1 Jn 4,17s).

Libre de las ataduras del temor, el creyente tiende sólo a esta única meta: poner toda su confianza en el amor, practicar el amor fraterno, permanecer en el amor. Una vida así refleja ya desde ahora alegría: «Igual que mi Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en ese amor que os tengo, y para permanecer en mi amor, cumplid mis mandamientos; también yo he cumplido los mandamientos del Padre y me mantengo en su amor.. Os he dicho esto para que compartáis mi alegría y así vuestra alegría sea total» (Jn 15,9-11).

-Fe que realiza la vida nueva

As, pues, cuando el evangelista exhorta en presencia de Jesús traspasado «..· para que también vosotros creáis», en estas palabras se compendia la realización de todo el cristianismo. Quien, en su fe, construye sobre el amor, practica el amor fraterno y permanece en el amor, este ha encontrado ya el camino hacia una nueva forma de vida humana. En él se hace efectivo todo lo que el don del Espíritu y los sacramentos han dado potencialmente; él encuentra el camino a la liberación; él realiza lo que Juan llama Vida Nueva. Esta nueva forma de vida y sus palabras llevarán a su vez a otros hombres a que tiendan a una posibilidad de vida de tal género, ya que sólo así se hace realidad para todas las generaciones lo que encierran las palabras: «para que también vosotros creáis».

- 《Summa fidei joanneae》 y «totius religionis summa》

Nuestras reflexiones tuvieron como punto de partida la suposición de que la teología joánica presentada en el símbolo de Jesús traspasado corresponde a la teología del culto al Corazón de Jesús. Es lo que pretendemos demostrar ahora, cotejando las dos concepciones teológicas. El lector mismo podrá luego juzgar si lo que pretendemos es exacto y qué es lo que en ambas concepciones se corresponde, pese a la diversidad de lenguaje que una y otra emplean.

Volvamos una vez más la atención al evangelio de Juan.

- a) Summa fidei joanneae

Según ha quedado dicho, Juan ha presentado las líneas fundamenta-les de su teología en el símbolo de Jesús traspasado. Quien mira en actitud de fe a este símbolo, ve

-que Jesús ha sido enviado por el amor incondicional del Padre, para traernos a los hombres vida nueva;

-que Jesús va a la muerte por amor a nosotros;

-que Jesús resucitado nos da, como don de su amor, el Espíritu Santo, el cual despierta en nosotros vida nueva;

– que Jesús resucitado nos quiere llevar a esta vida nueva también por el Bautismo y la Eucaristía (sacramentos en los cuales obra el Espíritu Santo);

-que esta vida nueva consiste en la fe intensiva y duradera en el amor, y que ella transmite confianza y esperanza;

-que esta vida nueva representa una llamada constante al amor fraterno y al testimonio apostólico (Iglesia);

-que esta vida nueva conduce a la liberación, la cual desde luego no se puede hacer realidad sino mediante el «caer en la tierra».

b) El culto al Corazón de Jesús como «totius religionis summa》

Hagamos ahora, para terminar, un bosquejo de la teología del culto al Corazón de Jesús. Su base es la encíclica Haurietis aquas. Como es sabido, el culto al Corazón de Jesús se convirtió, con este documento papal, en una síntesis de toda la fe católica.

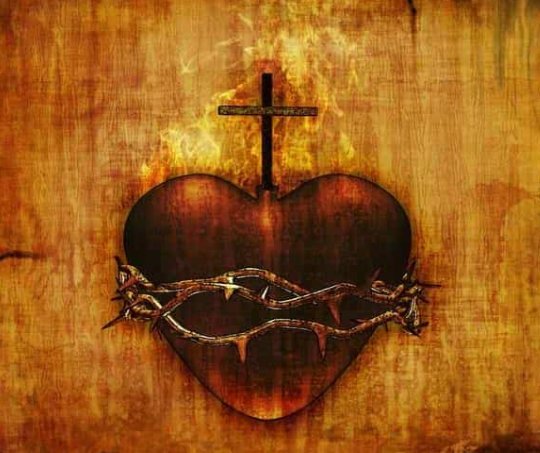

Esta síntesis abarca primeramente todos los misterios centrales de nuestra fe cristiana y todos los acontecimientos decisivos de la historia de salvación en su raíz última, el amor: Dios, que en sí mismo es el amor trino, crea el mundo y al hombre por amor. Por amor no abandona a la humanidad ni siquiera después del pecado, sino que mediante la alianza con Israel conduce toda la historia hasta la plenitud de los tiempos, en la cual debe tener lugar la redención. Por la encarnación de su Hijo revela El su amor en forma humana. Este Hijo de Dios hecho hombre es el rostro que Dios vuelve a nosotros, y en el cual el hombre puede leer que Dios es amor. En efecto, el Corazón de ese Hijo palpita con amor humano y divino; más aún, toda su obra, pero sobre todo su pasión y su muerte, es amor. Su corazón, es decir, su amor, se hizo patente en la cruz, en la cual se hizo traspasar por el pecado del hombre, y de esta manera realizó nuestra redención en la entrega total de sí mismo al Padre por obediencia.

Este corazón es, pues, símbolo del amor, pero además también fuente del amor, ya que el Espíritu Santo, la Iglesia y los sacramentos han sacado de él su origen y nos participan la redención como obsequio del amor de este Corazón traspasado. Corazón de Jesús significa, pues, el amor infinito e insondable de Dios, que se entrega a sí mismo en Jesucristo para nuestra redención hasta el traspaso del corazón, pero que precisamente en esta aparente victoria del odio celebra el triunfo definitivo del amor al vencer con su propia muerte nuestra muerte y al incluirnos definitivamente en el círculo del amor de Dios a través de la Iglesia, los sacramentos y el Espíritu.

El término «Corazón de Jesús» es también síntesis de la realización practica del culto al Corazón de Jesús, ya que este se propone en definitiva colocar toda la vida cristiana bajo el lema del amor. El amor de Jesús, que llegó hasta el traspaso del corazón, debe a su vez hallar respuesta en un amor que desemboque en la entrega de sí expresada en la consagración; y el amor que se hizo traspasar por causa de nuestros pecados debe hallar su imagen en un amor que luche en la propia vida contra el pecado y lleve sobre sí la cruz de la acción apostólica, para que así, mediante la reparación, complete en el dolor de Cristo lo que aún le falta para establecer el Reino de Dios sobre la tierra. Que, luego, este amor se deba realizar ante todo como amor fraterno, es tan evidente que la Haurietis aquas no tiene ya necesidad de insistir en ello.

Con razón dice Pío XII que él culto al Corazón de Jesús es «el culto del amor con que Dios nos amó por Jesucristo y, al mismo tiempo, el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres» 3; es un compendio de todo el cristianismo: «totius religionis summa».

- c) Conclusión

Cuando la teología y la práctica del culto al Corazón de Jesús se consideran en esta profundidad y amplitud, a partir de la encíclica Haurietis aquas, corresponden efectivamente a la teología joánica de la vida nueva, obsequio amoroso de Jesús traspasado. En la fiesta del Corazón de Jesús y siempre que se trate de esta devoción, se puede, en consecuencia, apelar a la riqueza de la teología joánica, se puede presentar todo el cristianismo bajo una nueva perspectiva, como «vida bajo el signo del Corazón traspasado». En esta forma se puede conservar vivo para hoy (y quizá también para mañana) lo que fue precioso para ayer.