Del Libro "Misterio del dolor", Luis maría Mendizábal. S.j.

La fe, el misterio de la fe, no nos separa de la vida. Esto me parece cristianamente fundamental. Por la fe no nos convertimos en un astronauta o un hombre que está fuera de la realidad, sino que la vivimos toda ella a la luz del misterio de amor de Dios, que nos hace encuadrar todos los elementos en la totalidad del plan divino. Vivimos la realidad de cada día en la verdad.

En este misterio de fe, el punto central es indudable-mente la Redención. En ella se nos revela el plan de Dios, el misterio de su amor personal. A medida que nos dejamos llenar de la luz de ese misterio, toda la. Vida se nos vuelve luminosa. Y a medida que esa luz del misterio de la Redención se nos apaga, la vida se nos vuelve opaca. La impresión que nos invade es que no tiene sentido; y se hunde uno en el egoísmo del corazón.

Necesitamos indudablemente reavivar en nosotros esta luz de la fe. El Año Santo, en la idea del Papa, debe reavivar en nosotros la luz de la verdadera fe. Él está convencido de que es el único remedio para el mundo que se nos presenta destrozado de mil maneras. Creemos a veces que hemos de ser nosotros quienes lo salvemos, pero el Papa nos quiere recordar que su único Salvador es Jesucristo. Y de ello estoy absolutamente convencido con el Papa.

En esta primera reflexión, vamos a reasumir algo de lo que el año pasado habíamos reflexionado y meditado, en el comienzo del Año Santo, sobre lo que es el misterio de la Redención, para ir acercándonos luego al punto concreto de la Pasión.

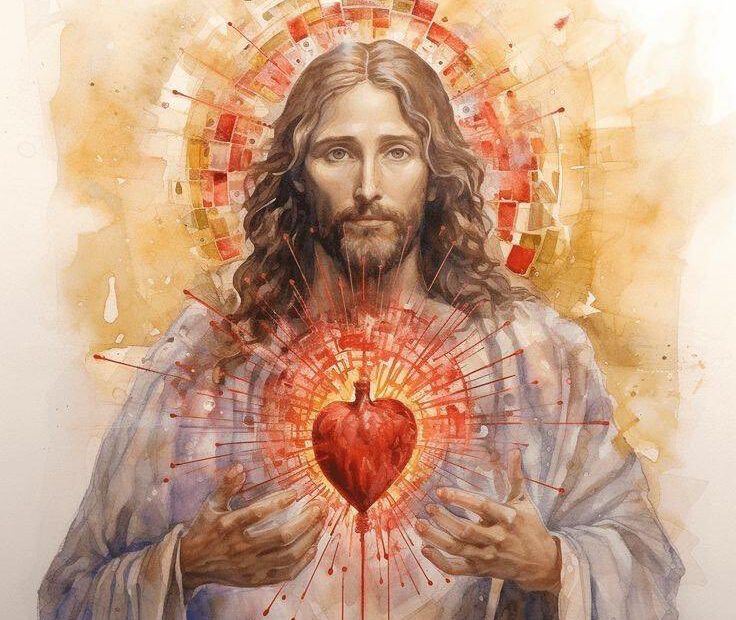

Estoy persuadido de que el gran camino de la salvación es entrar en el Corazón de Cristo. Ya sabéis que ésta es mi dedicación: el Corazón de Cristo. Pero no es sólo como efecto de una deformación profesional por la cual uno llega a ver el propio campo de actividad como el más importante de la existencia humana. No es esa la razón. Estoy en absoluto convencido, teológicamente, que la salvación del mundo está en el Corazón de Cristo. Porque es verdad que hay mucha gente que habla de Cristo; pero hay que ver cómo se manipula a Cristo cuando se le considera solo en su imagen exterior, cuando se le considera solo en sus palabras exteriores. Cuando nosotros insistimos en entrar en el misterio del Corazón de Cristo queremos decir esto: que lo que se nos revela aquí no es la poesía. Hay una tendencia a una visión poética de Cristo. Todos lo sabemos. Y va por esa línea una especie de humanismo cristiano en el que nos detenemos demasiado en lo atrayente de la vida humana. Está de moda el citar textos preciosos de Rabindranath Tagore, de Buda, de poesías, estampas, cuadros, con unos escritos debajo de «sí a la vida» y cosas semejantes. Todo eso es un aspecto poético e interesante de la vida humana, pero no es de ninguna manera la salvación. Esto se aplica al mismo Cristo. Hay frases evangélicas que no desdicen de Rabindranath Tagore, que no desdicen de Buda, y entonces casi lo que nos absorbe son esas frases. Pero no es esa la gran religión cristiana; lo que nos revela la grandeza del cristianismo es el Corazón de Cristo. El misterio del Amor de Dios revelado en Cristo, el amor personal, el misterio incomprensible de un Dios que entrega a su Hijo por nosotros y que se entrega a sí mismo en la Cruz por nosotros. Por eso repito que hay que entrar, y tenemos que ir al fondo.

Otro tanto sucede cuando se trata de imitar a Cristo. Es evidente que el cristianismo nos enseña a imitar a Cristo, pero no es tanto una imitación exterior; es imitar el Corazón de Cristo, transformando de esta manera el corazón del hombre. Por eso esa mirada al Corazón de Cristo no es una añadidura marginal a la visión cristiana, sino es una solicitación a entrar en el Corazón de la Revelación cristiana, a no quedarnos en la superficie, a no manipular los elementos superficiales, sino entrar en lo que es verdadera revelación de lo profundo de Dios por lo profundo de Cristo, para que llegue a lo profundo del hombre; que no nos quedemos en una visión superficial del hombre, sino que vayamos al corazón del hombre. Y en el Corazón de Cristo se nos revela el corazón del hombre.

Por eso estoy persuadido que la insistencia de los últimos Papas en volver la mirada al Corazón de Cristo no es recomendar una suma de prácticas exteriores, sino que expresa la necesidad de llegar a la fuente del mismo Cristo y al hontanar de la vida; y ahí es donde vemos la obra de la Redención. Recordemos lo que ya exponíamos: que tal como el Papa lo expresaba y lo hemos desarrollado en los Ejercicios anteriores, la obra de la Redención tiene tres aspectos:

Primero: el acto mismo redentor, que podemos decir es obra de amor y manifestación de amor, es la obra del Corazón humano de Cristo, Hijo de Dios: obra de amor, manifestación de amor, revelación del amor de Dios, revelación de la naturaleza misma del hombre, de la dignidad del hombre.

Segundo: asimilación de los frutos de la Redención. Viene la conversión, viene el arrepentimiento del pecado, viene el don del Espíritu Santo y a partir de eso viene una nueva creación. Asimilar los frutos de la Redención y, por consiguiente, transformar el mundo desde el corazón del hombre.

Tercero: La colaboración a la Redención. En este punto, el mundo se transforma y las cosas se iluminan desde una forma nueva, y la Redención es de tal riqueza que asume al hombre en su dinamismo de amor con una fuerza nueva más poderosa que el pecado y la muerte.

Aunque somos redimidos y débiles, de hecho, puede decirse que «cumplo en mí lo que falta a la Pasión de Cristo por su Cuerpo, que es la Iglesia». Entonces tenemos que sentir vivamente en nosotros lo que es el misterio de la Redención: el acto redentor, los frutos de la Redención asimilados y la obra de colaboración a la Redención de Cristo. Y especialmente, insiste el Papa, la colaboración se realiza a través de la participación en los sufrimientos de Cristo: el papel salvífico del sufrimiento.

Vamos a fijarnos en este primer aspecto de esa obra de la Redención. Jesucristo es el Salvador único. La idea del Año Santo es que miremos a Jesucristo con una mirada nueva de fe, como a único Salvador. ¿Qué significa esta mirada nueva? Evidentemente no es mirar una vez más, sino que significa mirada iluminada con nueva luz de fe. Esto es lo que necesitamos. Difícilmente podemos nosotros ya recibir elementos de la fe cristiana que nos resulten nuevos porque más o menos conocemos el contenido de la fe. Podrá aportarnos como elementos nuevos un descubrimiento vital de lo que es el Credo, de lo que es la profesión fundamental. La gracia de Dios, en determinados momentos, nos da una experiencia nueva de esa realidad. Una determinada verdad se nos hace nueva. Cae uno en la cuenta de ella. Es lo que llamamos una idea nueva.

Mirada nueva no es, pues, dirigir los ojos una vez más, sino que es captar con nueva luz, es caer en la cuenta. Recordemos la escena que Santa Teresa recoge en el capítulo 22 del libro de las Fundaciones. Habla de una jovencita muy vanidosa, llena de proyectos mundanos, de unos catorce años, Catalina Godínez, que soñaba con ser ella el comienzo de la honra de su propia familia; una jovencita soberbia que estaba decidida a no casarse por no soportar el estar sometida a un marido. Cuando estaba tumbada en la cama, dando rienda suelta a sus ensueños de vanidad, dice Santa Teresa que «cayó en la cuenta del Crucifijo que estaba colgado en la pared frente a su cama». Cayó en la cuenta de la presencia del Crucifijo en la pared. No es que fuera una visión. Sin duda lo había visto ella muchas veces; pero en ese momento cayó en la cuenta. Una luz la iluminó. Lo vio con mirada nueva. «Y leyó lo que estaba escrito sobre la cabeza: “Jesús Nazareno Rey de los judíos».» Al leer esta inscripción parece que el Señor la arrebató, la iluminó. Y comprendió por qué caminos tan diferentes iban Jesús y ella. Ella por vanidad y soberbia, por independencia. Jesús, el Rey de los Judíos, humillado, injuriado, corriendo sangre clavado en la cruz. Sintió el contraste y al momento prometió virginidad, y hubiera querido someterse a obediencia, y abrazar una vida austera y dedicar su vida en penitencia a servir a ese Cristo que había muerto por ella.

Esto es lo que llamamos una mirada nueva. Lo necesitamos mucho en nuestra vida. Todos vosotros estáis legítimamente ocupados, necesariamente empeñados en una infinidad de actividades de gran responsabilidad; actividades que con facilidad os absorben y muchas veces no os dejan tiempo para atender a otros valores de la vida que, sin embargo, debéis atender. Esto es cierto, No obstante, toda esa vida tenéis que vivirla viéndola con una mirada fija en este misterio de salvación. Vivir la vida de cada día con mirada de fe, que no es imaginación arbitraria y calenturienta, sino encuadrando todo en el marco de la fe. Como decíamos de aquellas tarjetas de las ruinas del Foro romano que se encuadran en el transparente científicamente reconstruido, que nos da el sentido de cada una de las piezas: es parte del Foro, de un templo de Vesta, del Senado donde Cicerón pronunció las catilinarias. Gracias a ese encuadramiento entendemos el valor real de cada cosa.

Tenemos que mirar con mirada nueva a Jesucristo crucificado, que es la palabra de amor, clave para entenderlo todo. Es el significado del Crucifijo que preside el despacho, que preside el Parlamento, que preside los tribunales y las escuelas, que no es un mero elemento ornamental. Y que cuando en ocasiones ha sido quitado y descolgado de su lugar presidencial es necesario que cada uno de nosotros lo lleve sobre sí, en su corazón. Porque no es un adorno de gusto discutible, sino que marca la clave de inteligencia de lo que debe ser el ejercicio de la justicia, y de la enseñanza, y del trabajo, y de la empresa. Marca la clave del sentido y de la normativa de la vida, que debe estar impregnada del misterio del amor de Dios manifestado en Cristo crucificado; está sumergida en la redención de Cristo. Estamos convencidos de que toda actividad humana tiene que contribuir a la extensión y realización de la civilización del amor establecida y propulsada por la redención de Cristo. El valor supremo de la vida humana no es su técnica y sus mecanismos admirables, sino que está inevitablemente metida en ese misterio del amor de Dios revelado en Cristo, que este mundo necesita absoluta-mente para su salvación. Lo palpamos hasta la saciedad.

El mundo necesita de la salvación de Jesucristo. Lo hondo del drama vital de la existencia es el sufrimiento real de la humanidad. Hay paro, hay hambre, hay droga, hay injusticia, hay inseguridad, hay violencia, hay pobreza. Constatamos la presencia clamorosa del sufrimiento, que nos amenaza, nos invade y nos atenaza. Queremos liberar-nos de él. Pero no queremos buscar a alguien que nos libere; queremos ser nosotros mismos los que nos liberemos; queremos ser capaces de superarlo con nuestras propias fuerzas y habilidad.

Es verdad que normalmente entre ese mal de la humanidad del que el hombre quiere liberarse no se cuenta el pecado. Más bien lo que el hombre busca como felicidad es poder pecar impunemente, sin experimentar efectos de dolor y sufrimiento. Es, una vez más, disfrutar las experiencias hedonistas del pecado sin preocuparse de que eso ofenda a Dios. El mal es, más bien, no poder hacer lo que se desea y anhela como satisfacción egoísta de lo que se llama amor, profanando el sentido de esa palabra. No poder seguir las propias inclinaciones y apetencias que arrancan de la sensualidad. Lo que consideramos mal es lo que contradice a nuestro capricho, a nuestra voluntad, a nuestra ansia de comodidad y mundanidad. Y esto es lo que en primer lugar hay que liberar. El objetivo primario de la liberación es eliminar los sufrimientos físicos, las desigualdades económicas, las condiciones sociales injustas. Salvar-nos de la pobreza, del paro, de las injusticias de los otros, de las guerras. Lo que no podemos poner en duda es que el mundo está mal, y está amenazado por males terribles e incalculables. ¡Tenemos que salvarlo!

Pero advirtamos que no sólo reina un tremendo desajuste a nivel nacional o internacional. Frecuentemente hay desacuerdos y rupturas intimas y permanentes entre esposos, entre padres e hijos y entre hermanos en el ámbito de la sociedad familiar. Y en todos los niveles y círculos de la convivencia humana. También aquí anhelamos la liberación. Y aquí, de nuevo, la liberación la queremos hecha con nuestros cálculos, con nuestras fuerzas y organizaciones, sin necesidad de Jesucristo. Es una nota común que siempre la liberación la busca el hombre por la línea de salvar los propios intereses y el propio egoísmo: por la línea de obtener que los demás respeten mis propios derechos y exigencias.

No solemos llegar al fondo de los problemas. Vivimos en una superficialidad impresionante, fijándonos en puntos que no afectan a la esencia de nuestra vida. La liberación se pone, por ejemplo, en evitar que se me moleste; en evitar todo tipo de sufrimiento que me pueda venir desde fuera. Esto aparece claro en lo que se refiere a nuestra ansia de paz, que todo el mundo proclama y exige a veces violentamente. En vez de buscar verdaderamente la paz, buscamos frecuentemente el evitar la guerra. Es evidente que en el mundo actual pretendemos llegar a una coexistencia. Pretendemos vivir cada uno por su cuenta. Se generaliza el pretender el máximo disfrute y que los demás me lo respe-ten sin herir mis derechos. Así no llegamos a la salvación verdadera, porque no llegamos al fondo del problema del hombre. Esa salvación o liberación que el hombre se atribuye a sí mismo y que cree que puede alcanzar con su razón, con sus proyectos, con sus fuerzas, le lleva a un sentido tremendo de frustración. Por ese camino no se puede salvar plenamente. No quiero decir que no sea deseable que al menos se quiten los roces y que se suavice el trato entre los hombres. Pero no es esa la salvación del hombre. Queda demasiado condicionado desde fuera. Son remiendos parciales e inconsistentes que no llegan a la raíz de la vida, que no satisfacen el corazón humano.

El verdadero mal de la sociedad está en el corazón del hombre. La humanidad está enferma en el corazón. Esa enfermedad consiste en que el corazón del hombre, centro del ser y de la humanidad, se guía por su egoísmo. Es, si asilo queremos, un egoísmo controlado, aparentemente altruista. Pero en realidad lo verdaderamente importante es el propio bienestar humano y material. Es un materialismo marxista o capitalista o humanista. Y esta enfermedad no puede curarse desde el hombre mismo. Tenemos que decir sin titubeos que Jesucristo es el único Salvador, el único médico de la humanidad enferma. Incluso las técnicas denominadas orientales, hoy tan de moda en algunos ambientes, se quedan en lo exterior. Son un camino más de protegernos del exterior procurando silenciadores, una especie de ventanas insonorizadoras, unos discretos soporíferos.

Este es el drama del sufrimiento y de la felicidad que pretendemos resolver a través de una fuga o alienación de nosotros mismos. Y por esa línea aplicamos nuestros remedios. Buscamos fórmulas a nuestro alcance que nos procuren la máxima libertad con la mínima molestia. Pero esto no es la salvación, ni así se construye una sociedad verdaderamente humana según el plan de Dios. De esta manera, la sociedad humana no llega a la posesión de la verdadera paz. Es verdad que en estos momentos la paz es deseada por el mundo entero. Pero no tomamos el camino a la paz. La verdadera paz no es la mera ausencia de guerra. No es la que se mantiene por miedo a la violencia de la guerra, sino la que se establece en el centro del hombre y de la sociedad y se funde como expresión de verdad y de amor. No la encuentra el hombre ni la puede establecer sin un cambio total del corazón. Es la que Jesucristo vino a traernos y anuncia como don mesiánico, que el hombre no puede con sus fuerzas obtener. Es la que el Evangelio anuncia y que nosotros, cristianos, nunca debemos dejar de pretender y fomentar. La paz que brota del corazón, ilimitadamente bueno, transformado por la unción del Espíritu Santo. Y es bien patente que ese corazón ilimitadamente bueno nosotros no lo podemos formar con nuestras fuerzas.

En este mundo de contraste entre el deseo de felicidad y la presencia dilacerante del sufrimiento hay muchos que vienen a identificar la felicidad humana con la eliminación del sufrimiento. Es un fenómeno universal que tiene una manifestación eminente en el budismo. Según la filosofía religiosa de Buda, lo que se pretende fundamentalmente es simplemente que desaparezca el dolor y el sufrimiento de la vida humana a la que tan profundamente afecta. Sus doctrinas tienden a enseñar el modo de defenderse del sufrimiento, de no dejarse afectar por el dolor. Parecida en esto a la filosofía estoica. También en los tiempos modernos, en formas diversas, se vuelve a esta misma línea de salvación, prolongando lo que es una constante pretensión de la naturaleza humana: hacerse impermeable al dolor, obtener que no llegue al umbral de la perturbación de la conciencia. Es interesante observar que no se obtiene la paz del espíritu, sino que se evita la penetración psicológica de los agentes exteriores perturbadores, lo cual es muy distinto. Sería como reforzar las puertas y blindarlas para evitar los asaltos del exterior. El esfuerzo tiende a evitar el sufrimiento. Si uno, por ejemplo, quiere bien a la gente y es sensible a sus miserias, su corazón se ahoga en el sufrimiento participado de ellos. Por tanto, para ser feliz no me tiene que afectar el sufrimiento del otro. Si me endurezco un poco, o si tengo el control de mi afectividad insensible, ya no me afecta y ya no sufro. Si por concentración conveniente de la mente consigo que el mismo sufrimiento no sea para mí molestia, me ahorraré mucho sufrimiento. El camino de la felicidad iría por la evitación del sufrimiento; conseguir que el hombre no sufra y que el mal no le afecte. Esta no es una verdadera salvación; es una simple defensa.

La salvación la realiza Cristo, no evitando el sufrimiento o enseñándonos caminos y técnicas para no sufrir o no ser afectados por el sufrimiento, sino abrazándolo en toda su crudeza, tocándolo con amor en sus raíces más profundas y transformando y educando en ese mismo sentido nuestro corazón. Incluso nos lleva a sufrir más, en cuanto nos enseña a hacer cordialmente nuestros los sufrimientos y preocupaciones de los demás. Pero en ese asumir los sufrimientos y preocupaciones hay precisamente una inmensa felicidad interior, que viene de la presencia y calor de una caridad ilimitada que nos hace superar todo egoísmo y ser felices en la efusión del amor generoso. Jesucristo no ha venido para enseñarnos a huir de nosotros mismos alienándonos ni a huir o evitar el dolor. Ha venido a enseñar-nos el camino de la felicidad, y para ello a enseñarnos a amar de verdad y a asumir el dolor propio y ajeno en la fuerza del amor que él mismo infunde en nuestros corazones.

Podía ciertamente, como Dios, habernos enseñado fórmulas para evitar el sufrimiento y técnicas para mitigar o suprimir la presencia del dolor, y habernos dado una energía divina para hacernos impasibles. Pero no es ese el camino de la verdadera salvación. Hay un momento de la historia de la pasión que me impresiona mucho y que me inspira un pensamiento, que no sé si es correcto en ciencia exegética, pero que voy a comunicaros, porque creo que contiene una reflexión evangélica válida. En el momento en que Jesús llega al Calvario, se encuentra con las piadosas mujeres que le ofrecen vino mezclado con mirra. Era una especie de calmante para los dolores atroces de la crucifixión: una bebida adormecedora, una especie de analgésico rudimentario. Jesús, fino siempre en su delicadeza de amor, le gusta, lo prueba, como signo de agradecimiento por el gesto de delicadeza de las mujeres, pero no lo bebe. Este hecho no puede interpretarse como una condenación del uso de calmantes. Jesucristo, con el ejemplo de su vida, nos ha enseñado insistentemente en su contacto con los enfermos y sufrientes a mitigar y eliminar en lo posible el dolor humano. La postura cristiana es la lucha serena contra la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Es un deber para nosotros aliviar en lo posible el dolor de los que sufren. Por tanto, no se trata de tal condenación, sino que aquí se contiene una profunda lección extraordinariamente importante. Ciertamente, Jesús no quiere tomar ese calmante. Cierto que la eficacia de ese calmante rudimentario era ridícula si se compara con lo que podía hacer Jesús como Hijo de Dios, usando del poder de su divinidad, para eliminar sus dolores. Pero el calmante mitigaba el dolor, calmaba el sufrimiento, amortiguando al mismo tiempo el amor; porque calmaba embriagando, eliminando la lucidez de la conciencia y consiguientemente amortiguando también el amor. Ahora bien: Cristo redimía al mundo no por la mera materialidad de su muerte, sino por el amor con que da su vida por nosotros. Jesús no quiere que disminuya el amor con que sufre por nosotros, sino que quiere vivir los sufrimientos de su muerte con la actitud salvadora de un dolor asumido en la plenitud de su amor.

Jesús nunca funda la felicidad de la vida cristiana en la huida del sufrimiento o en la ausencia del dolor. Tampoco la funda evidentemente en la búsqueda estoica del sufrimiento. Pero ciertamente requiere que la vida cristiana no sea condicionada por el temor del sufrimiento. Nos enseña que el principio más profundo de la felicidad es el corazón, es el amor. Y que cuando se llega a potenciar ese núcleo central, el sufrimiento no quita la felicidad. Más aún: el amor asume el sufrimiento personal. Y no sólo el sufrimiento mío, sino el de todos los hermanos y el del mundo entero. Dice San Pablo que él se siente abrasar cuando alguno es escandalizado y que lleva en sí la solicitud de todas las Iglesias. Es lo admirable de la verdadera salvación. No nos reduce en el egoísmo solitario, sino que consiste en la comunicación de un corazón nuevo, que supera el egoísmo y se abre en la caridad. Cuando uno ve a gente que no conocía, que ni siquiera había visto antes, y los ve sufriendo hundidos en la miseria, víctimas de la violencia, y los siente hermanos, no personas ajenas, y siente entrañas de compasión y participa en su sufrimiento de manera que el dolor de esa persona le afecta de veras, entonces esa persona ha obtenido la salvación, se ha liberado del mayor obstáculo que es el egoísmo. La salvación del hombre está en esa transformación del corazón. Entonces ya no se trata de meras convenciones diplomáticas. La salvación viene del corazón que se ha hecho bueno.

El matrimonio se salva no porque simplemente controlamos las disputas que tenemos y damos a nuestras desavenencias una salida y tratamiento diplomáticos, sino porque se ha renovado el amor conyugal primero, se ha renovado el corazón.

Y esta dimensión es la que frecuentemente rehuimos. Tendemos a soluciones que nos parecen más sencillas, más directas. Porque no nos llevan a transformarnos en serio.

Igualmente constatando las injusticias flagrantes existen-tes, los desacuerdos, la falta de entendimiento y unidad, las rupturas familiares y sociales, queremos directamente apli-car un parche en el lugar de la ruptura y poner un embellecedor, que es lo que nos parece más rápido y fácil. Y no tenemos el valor de reconocer que en esta situación se está poniendo de manifiesto una deficiencia nuestra interior y radical. Hay que rehacer desde dentro la postura interior. Y sólo podrá hacerse por la fuerza redentora de la salvación de Cristo.