P. Luis Mª Mendizábal S.J.

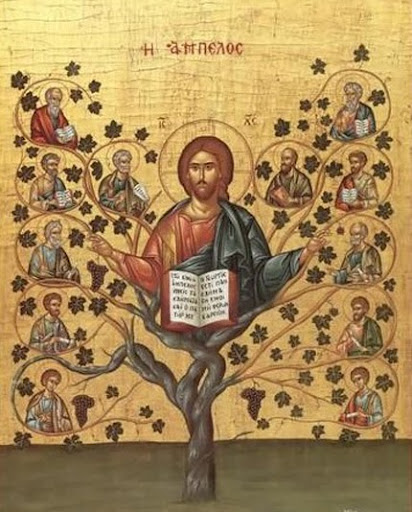

Recordábamos algunas imágenes que nos introducen en el misterio de la Iglesia e insistíamos en las que reflejan su carácter personal, como más aptas para encendernos en amor a la Iglesia. Entre estas deteníamos nuestra atención en el Cuerpo de Cristo y en la esposa de Cristo, gustando particularmente el pasaje de la Carta a los Efesios en que San Pablo presenta a Cristo contemplando amorosamente a su esposa. la Iglesia, cuidándolo con delicadeza exquisita, dando su vida por ella. Esa esposa debe ser digna de su categoría de esposa de Cristo, perseverando en su esfuerzo por ser cada vez más amante de su Esposo.

Estrechamente vinculada a la imagen de esposa está la imagen de la Iglesia-Madre. No encontramos en el Nuevo Testamento la expresi6n formal de Iglesia-Madre. Pero la encontramos

ya desde los primeros Padres de la Iglesia. Es una deducción lógica, una explicitación de lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la Iglesia. La imagen misma de Esposa se asocia inmediatamente a la de Madre, como Eva esposa de Adán es Madre de los vivientes. La Iglesia es esposa de Cristo para ser colaboradora con él en la generación de la nueva humanidad. La Iglesia es Madre a través de los Sacramentos, de la proclamación de la Palabra. Cada uno de nosotros le debe su vida espiritual.

En efecto, la redención de Cristo, la vida divina, la comunicación del Espíritu Santo llega a cada uno de nosotros a través de la Iglesia. Ese «a través» no hay que entenderlo a la manera de un mero conducto. Sino que a través del amor de la Iglesia, es ella la que de manera verdadera nos ha engendrado espiritualmente por la proclamación de la Palabra, por los Sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, nos alimenta con la Eucaristía que ella confecciona. Así, continuamente, es para nosotros Madre.

La redención de Cristo no llega a nosotros como por kilo desde la Divinidad, sino a través de los miembros visibles que han recibido primero la redenci6n, que hacen visible a Cristo Cabeza y nos comunican la redención a nosotros; a través de los que primero han acogido la Palabra, las han asimilado o se han dejado asimilar por ella, y nos la transmiten.

Desde la primera Patrística se insiste en que Dios actúa no directamente sobre el hombre singular, sino a través de una Compañera elegida (iEsposa!), que es Virgen. De su lazo espon-

salicio con Cristo le viene a esa Virgen-Iglesia la misi6n de transmitir toda verdad y vida. El hombre recibe la fe, la verdad, el Espíritu, de los pechos de la Iglesia (cf. S. Ireneo, Adv. Haer. III, 24, 1). Según Hipólito la acción salvadora de Dios alcanza al individuo por la vía de un doble nacimiento: «la boca del Padre ha engendrado una Palabra pura; esta Palabra aparece una segunda vez nacida de los Santos; engendrando constantemente santos, ella misma es reengendrada también por los santos» (In Daniel. 1, 10, 8; cf. Delahaye, Ecclesia Mater, pp. 162-163).

Con todo, parad6jicamente tenemos que decir que somos también «Madre de la Iglesia». También cada uno de nosotros, desde el momento en que es incorporado a la Iglesia, ya forma

parte de esa Virgen que está engendrando hijos. Por tanto también nosotros somas ya «madre» de los miembros que van adhiriéndose a la Iglesia. Esto nos hace reflexionar sobre el modo de crecimiento de la Iglesia. No crece por agregación, sino por generación: va engendrando, va transmitiendo su vida. Crece a la manera como crece una familia, que no es simplemente por

convocación desde fuera y agregación, sino por generación de nuevos miembros. Así cada uno de nosotros, siendo hijo de la Iglesia se hace madre de la Iglesia (cf. Delahaye, o. c., pp. 187-191); siendo hijo y sin dejar de ser hijo. Esto nos hace ver cómo la Iglesia estando en nosotros nos supera. Porque cada uno de nosotros siempre tiene que acudir a la Iglesia como Madre: somos hijos de la Iglesia. Pero el primer hijo de la Iglesia es el Papa, que se profesa hijo de la Iglesia; y lo es siendo Papa, Cabeza visible de la Iglesia. El mismo Papa tiene que acudir también al ministerio de la Iglesia para el perdón de sus pecados, para la recepci6n de los Sacramentos. Con la misma convicción

y verdad de Santa Teresa, también el Papa al morir tiene que repetir: «Muero hijo de la Iglesia».

Cuanto más uno entra dentro del misterio de la Iglesia y participa de su función materna, mas hijo de ella se siente. Esto comunica un sentido de profunda humildad. Porque es verdad que debemos ser activos, tenemos que trabajar. La maternidad no hay que considerarla como pura pasividad; no es simplemente consentir que Dios haga. Dios nos invita a actuar nosotros con la fuerza de su gracia. La maternidad es activa también, es una verdadera acción nuestra; pero una acción en la que nos sentimos profundamente receptivos y deudores. Es la postura fundamental de la verdadera santidad, en la cual, siendo dóciles, ponemos todas nuestras fuerzas a disposición de la gracia, recibiendo continuamente su energía, pero no simplemente para que darnos con ella, sino para asimilarla y transmitirla sintiéndonos en esa inmensa comunión de la Iglesia, en la cual ninguno es para sí, sino para Dios y para los hermanos.

Entramos así en el último tema de nuestras reflexiones de espiritualidad conciliar fundamental: en nuestra postura de santidad cristiana, como miembros de la Iglesia santa, que el Concilio y el último Sínodo han querido recalcar de nuevo. Ambos han propuesto coma elemento fundamental nuestra pertenencia a la Iglesia que es santa; que no quiere decir que sea una sociedad de santos, sino que es una Iglesia santa que continuamente trata de santificar a sus miembros defectibles, imperfectos y pecadores. Pero el pecado del miembro no afecta a la santidad de la Iglesia; no le afecta internamente. Porque ese miembro es pecador en la medida que se retrae del influjo de la santidad de la Iglesia y en la medida que no se deja ganar por esa fuerza

de santidad. En todo pecado hay una cierta separación de la Iglesia, hay una cierta resistencia a la fuerza santificadora de la Iglesia que le envuelve. Esta santidad de la Iglesia no es a modo de atmosfera vaga. Es la persona mística, santa, de la Iglesia, que urge, que está continuamente llamando a la puerta a través de la oración de sus miembros, de la proclamación de la Palabra

de Dios, de la llamada a la conciencia, de la solicitud y comunión de los hermanos. Estamos en un ambiente de santidad. Y creed me que tenemos que hacer verdaderos esfuerzos para cerrarnos

a la corriente de la santidad. Hay que hacerse cierta violencia, porque la fuerza de la comunión eclesial nos impulsa hacia la santidad, a la cual estamos llamados y aun obligados, dice el Concilio, coma miembros que somos de la Iglesia santa.

Cuando llegamos a este tema de la santidad de la Iglesia que impulsa a cada miembro hacia la santidad, el punto de apoyo fundamental que encontramos en cada uno de nosotros para su realización es el sacerdocio común. Quiero detenerme en este concepto del sacerdocio coma y de lo que lleva consigo como actitud fundamental.

En algunos modos de hablar podría darse Ia impresión de que el sacerdocio común es una especie de consolación para los que no son sacerdotes ministeriales: que no tengan celos de los

sacerdotes, que también ellos, en cierta manera, son sacerdotes. No es así. El sacerdocio común no es una añadidura ornamental, como una especie de timbre de gloria como una medalla que se

cuelga al pecho. Es esencial al cristiano y a la Iglesia misma, La Iglesia es un pueblo sacerdotal, como constitutivo esencial de su ser; y el cristiano es esencialmente sacerdote. Sacerdocio común no quiere decir sacerdocio de segunda categoría. Sacerdocio común es el que tiene todo cristiano por el hecho de serlo, común a laicos y sacerdotes ministeriales. Es verdad que hay diferencia esencial entre el sacerdocio común y el ministerial. Pero esto no es en desdoro del sacerdocio común. Cuando un fiel recibe la ordenación del sacerdocio ministerial este no absorbe ni elimina en él el sacerdocio común. En el fondo del sacerdote ministerial esta su sacerdocio cristiano común; y toda su actividad cristiana, incluso sacerdotal ministerial, debe ser actuación de su sacerdocio común, en fuerza del cual el cristiano, desde el Bautismo ungido por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo como sacrificio con Cristo al Padre por la salvación del mundo.

Esto está en el fondo de toda actividad específicamente cristiana y espiritualmente fecunda. Ayer, al hablarnos de catequesis y pedagogía, se record6 un pensamiento de Juan Pablo II, que me parece muy profundo y poco practicado. Decía el Papa que, por Ia originalidad misma del ser cristiano, la pedagogía cristiana debe ser igualmente original y debe tener características

originales y propias del ser cristiano. Esto es fundamental. A veces formamos al cristiano, al catequista, al sacerdote, con una pedagogía aséptica y laica. Quizás sin caer en la cuenta de que

cualquier actividad del seglar católico dentro de su misión eclesial, como del sacerdote ministerial dentro de la suya, es cristiana, y será eficaz y fecunda en la medida en que es sacrificio

espiritual ofrecido al Padre con Cristo en fuerza del sacerdocio cristiano. No digo que toda actividad sea puramente un sacrificio espiritual; sino que la actividad cristiana en su naturaleza intrínseca debe ser sacrificio espiritual. De lo contrario, no es fecunda. Todas las obras deben ser sacrificio espiritual en fuerza del sacerdocio común, por el que el fiel en toda su vida y en todas sus obras se entrega en amor. Y toda obra será fecunda, si en ella se está entregando en amor. No considerando la obra y la entrega de amor como dos realidades yuxtapuestas y sobre añadidas sino integradas plenamente de modo que la obra sea expresión de la entrega de amor, que le constituye precisamente sacrificio espiritual por la actuación del sacerdocio común.

Es llamativo que este sacerdocio no es un elemento más del ser cristiano que fuera presentado por la doctrina conciliar como apéndice de lo que dice sobre el seglar, como añadiendo: «y por fin tenga presente que tiene también el sacerdocio común y, por lo tanto, no se olvide de actuar de vez en cuando ese sacerdocio». Nada de eso. Al llegar a definir lo que es el cristiano, lo primero que dice de él es que posee el sacerdocio común, que es sacerdote, participa del sacerdocio de Cristo, por el que todas sus obras deben ser sacrificios espirituales; y si no lo son, no son plenamente cristianas, y por tanto no son plenamente fecundas. El cristiano está llamado a vivir cada momento el holocausto de amor de sí mismo, superado su egoísmo.

Las palabras del Concilio son preciosas. En el n. 10 de la Constitución sobre la Iglesia dice: «Los bautizados son consagrados por la regeneración y la unión del Espíritu Santo, como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales». No quiere decir que en toda obra buena ofrezcan alguna mortificación. Sacrificio no significa formalmente mortificación; ni dolor, ni sufrimiento. Significa que esa obra debe ser oblación espiritual a Dios, que debe estar vivida con amor: es el estilo de la vida cristiana.

«Y anuncien el poder de aquel que les Ramo de las tinieblas a su admirable luz». La luz brilla en esto: en que hemos salido de la tiniebla del egoísmo y hemos entrado en el esplendor de la caridad de Cristo. La caridad de Cristo es que am6 de tal manera al mundo, que entrego por el su vida desde su entrada misma en el mundo. Al comunicarnos el Espíritu Santo hace de nosotros una entrega semejante al Padre en servicio de la humanidad. Esto es lo que hay que actuar en cada obra. Y termina diciendo: «Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios y den testimonio por doquiera de Cristo». La actitud fundamental del cristiano es mantener siempre la ofrenda de sí mismo como hostia viva, santa y grata a Dios.

El n. 34 de la misma Constitución sobre la Iglesia desarrolla esta idea: «Dado que Cristo Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio también por medio de los laicos, los vivifica con su Espíritu y les impulsa sin cesar a toda obra buena y perfecta… les hace participar de su oficio sacerdotal, para que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres… Pues todas sus obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario el descanso de alma y cuerpo, si son hachas en el Espíritu, e incluso las molestias de la vida, si se llevan pacientemente, se hacen sacrificios espirituales, aceptables a Dios

por Jesucristo (cf. 1 Pe 2, 5), que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. Así, también los laicos, en cuanto adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran el mundo a Dios».

Tal comportamiento obtiene dos fines inseparables: procediendo así el cristiano se santifica en toda obra buena; y procediendo así el cristiano consagra el mundo a Dios. El mundo tiene que estar consagrado a Dios por la unión de la caridad, entendida no como un puro sentimiento, sino como cordial donación continua de sí mismo realizada en el cumplimiento de la vocación de cada uno.

Naturalmente este ofrecimiento vivido dentro de la Iglesia, lleva consigo tres exigencias: 1ª El ofrecimiento exige que la obra se realiza con la perfección que corresponde a lo que ha sido ofrecido a Dios. Por tanto debe ser en lo posible «santa e inmaculada», diligentemente hecha. 2ª El ofrecimiento exige una disposición continua de cumplimiento de la voluntad de Dios, aceptando lo que él envía o permite y buscándola para cumplirla.

La Carta a los Hebreos presenta la oblación inicial de Cristo al entrar en este mundo: «Aquí vengo, para cumplir, oh Padre, to voluntad» (Heb 10, 7). A semejanza de Cristo, el cristiano, en su ofrecimiento espiritual por amor, sale de sí mismo, se entrega, «para cumplir la voluntad de Dios». 3ª El ofrecimiento exige que se mantenga continuamente la disponibilidad. No solo hasta conocer la voluntad de Dios, sino que la entrega de amor debe seguir viva y mantenida durante el mismo cumplimiento de la voluntad conocida de Dios. Se mantiene abierta siempre para cualquier necesidad de bondad y caridad que puede surgir.

De esta manera se entiende como la vida cristiana no es sino la fe que opera por la caridad (Gal. 5, 6); y se entiende la Hamada urgente de la Iglesia en el Concilio a una santidad creciente y realista. Después de proclamar la Hamada universal a la santidad concluye el Concilio: «Todos los fieles cristianos han de santificarse cada día más en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo eso» (LG, 41 fin).

El Concilio quiere cortarnos toda escapatoria. Nuestro problema es la falta de realismo. Vemos la belleza de la santidad de la Iglesia, vemos la altura de los ideales, pero los separamos de la vida real. Pensamos que eso se realizará en otros tiempos, en otras circunstancias, cuando la Iglesia este de otra manera, cuando nos encontremos en ambientes distintos. Olvidamos que si no nos santificamos hoy, no nos santificaremos nunca; si no nos santificamos en las circunstancias concretas y a través de ellas (no al margen de ellas), de los problemas sociales, familiares

y económicos en que nos encontramos, no nos santificaremos nunca. Siempre solemos esperar otros tiempos. Es clásico el ejemplo de los estudiantes que esperan santificarse cuando hayan

pasado los exámenes, y entre tanto se sienten dispensados de toda exigencia de vida interior, con la idea de que, pasados los exámenes, se dedicaran intensamente al espíritu. Hay que santificar la vida que tenemos entre manos Hay que santificarse en los exámenes y a través de ellos; en los triunfos y en los fracasos.

Solo así el cristiano se santificara cada día mas a través de las circunstancias concretas de su vida, con tres condiciones que señala el Concilio:

1ª «Aceptando todo con fe de la mano del Padre celestial». Aceptar no es lo mismo que «resignarse a»: pero es partir de la realidad concreta, como permitida por la Providencia amorosa de Dios.

2ª «Colaborando con la voluntad divina». Es decir, buscando a través de la plena disponibilidad de la ofrenda de sí, el cumplimiento de la voluntad de Dios en las circunstancias

concretas.

3ª «Manifestando a todos en el mismo servicio temporal el amor con que Dios amo al mundo». Ese amor, con el que entregó a su Hijo y el Hijo se entregó por el mundo, se manifiesta en la donación de sí mismo sin límites, a imitación de Cristo y en unión con su oblación en la Eucaristía por nosotros.

Tampoco creo que pueda decirse que estas reglas constituyan un programa de reforma eclesiástica y religiosa objetivamente por supuesto. Ni siquiera lo es tal para la Compañía de Jesús. Indican a lo más un espíritu con que se hace la reforma.

b) Mucho menos son reglas para enjuiciar si un movimiento concreto existente en la Iglesia es ortodoxo o herético. Esto queda fuera del propósito ignaciano, que se refiere sólo, al menos directamente, a la actitud madura que requiere infundir en quienes bajo su guía se han adentrado en el misterio de Jesucristo.

Y, sin embargo, es frecuente querer servirse de estas reglas ignacianas como criterio para querer fichar las actitudes de otros.

Como no es criterio de enjuiciamiento ajeno la “indiferencia” descrita en el Principio y Fundamento, tampoco lo son aquí las reglas para el sentido verdadero.

c) Son formulación progresiva de una maduración espiritual de San Ignacio, realizada en las condiciones históricas concretas llenas de confusión de su época, pero asumida, a través de experiencias personales dolorosas, sin reacciones de sensibilidad morbosa biográficamente herida, en el espíritu de fe cristiano de valor universal.

Como en todos los Ejercicios y materia de elección, se supone que la opción de las reglas “milita dentro de la Iglesia” y entra dentro de “lo que es concedidos a nuestro libre albedrío”.

Caen dentro del “presupuesto ignaciano” de los Ejercicios, donde se exhorta a interpretar las palabras lo más favorablemente posible. Y caso de no poder llegar a una interpretación que salve la corrección y ortodoxia de la frase cuestionada, pregunte a quien la fórmula para ver cómo la entiende. Entran dentro del proceso formativo de los Ejercicios. Su significación se desvirtuaría fuera de su contexto dentro de los mismos Ejercicios. No es legítimo tomarlas como materia de discusión teológica fuera del contexto. Es una ayuda a una persona que hace los Ejercicios, que llega a un proceso y es orientada en él. Diríamos que se puede moldear una barra de hierro puesta al rojo vivo; pero no se puede moldearla en frio a fuerza de golpes. Eso sería otra táctica: sería algo distinto que quizá haya que hacer también en determinadas circunstancias, pero estaría fuera del contexto de las reglas ignacianas y falsearía su significación.

Son, pues, más que un decálogo, un tonificante espiritual para luego ser ortodoxo y comprender que es uno miembro de la Iglesia, ministro suyo y enviado por ella. Describen una parte de la actitud donal perfecta en la plena libertad.

2. Qué tienen ante los ojos

P. Dudon y otros han buscado las fuentes literarias en las que pudo inspirarse. Se han mencionado como tales los decretos del Concilio de Sens, publicados en 1529. No parece que por este camino se llegue a conclusiones fiables.

Su origen hay que atribuirlo a experiencias biográficas, luces sobrenaturales de Manresa e influjos ambientales sociales de la época en España, que las fueron cuajando desde lejos, con un espíritu de consonancia y amor a la Iglesia.

Con fina penetración y luz espiritual observa en torno a lo largo de toda su vida universitaria y apostólica. En sus peregrinaciones tropezó con fermentos de nuevas ideas y movimientos agresivos, que designa en el librito con el nombre de “nuestros tiempos tan periculosos”.

Se encontró con audacias iluministas, invectivas erasmianas, libertades dogmáticas. Chocaban con sus luces anteriores de Manresa y con las orientaciones doctrinales y vivencias de Paris, donde asistió a la incubación, estallido y primera represión del protestantismo francés, e de las pasquinadas de 1534.

En este ambiente nacería la idea de formular estas reglas que hoy se da por cierto que fueron compuestas en dos etapas: las trece primeras en Paris, y las cinco últimas en Roma antes de 1541.

San Ignacio tiene, pues, ante sus ojos todos los movimientos de su época: los alejados de la Iglesia (Luteranos, Wiclefitas, Humanistas, etc.), los Alumbrados, los erasmizantes, los inmaduros e imperfectos de todo tipo. Pero con penetración iluminada no cataloga los errores finales (que por efecto de la ilusión madurada suelen ser irrevocables en los que incurrieron ellos, y que los no inficionados rechazan aún), sino que observa y formula las disposiciones interiores, que favorecieron el error o la ilusión, o que pueden llevar a ellos a personas de auténticos valores espirituales, puesto que minan la solidez espiritual cristiana y preparan el camino a errores reales.

Ignacio, tas su experiencia, es un experto guía de almas, que escribe para sus ejercitantes. Se iban a encontrar en ambientes enrarecidos. Necesitaba dirección y ayuda para no resbalar. No nombra ni alude a los enemigos declarados de entonces. Huye de polémicas y controversias. Se dirige a ejercitantes que quieren ser fieles a Cristo y a la Iglesia.

Más que los errores claros de los herejes se dirige a las raíces más ocultas del mal, al enemigo solapado y transfigurado que engaña a incautos y desvía a generosos. Tiene presentes las situaciones poco claras, ambientales, de los “falsos interiorizadores” circundantes, cargados de amargura y de aspereza contra la Iglesia “institucional” (utilizamos el término moderno), a la que acusan de “materializada”, deformada por sus “legalismos” y “estructuras”, invocando la necesidad de una “liberación del espíritu”.

Son disposiciones que no pueden señalarse sin más como errores de la fe; pero que preparan para ir resbalando a conclusiones que acaban por ser absolutamente inadmisibles y errores claros.

Ese enemigo solapado era la actitud subyacente del misticismo evangelico adogmatico del “bueno” (=infeliz) de Lefevre d´Etaples y al semiracionalismo interior y humanista de la “philosophia Christi” de Erasmo. Son dos figuras eminentes de esa actitud, desde dos líneas interiorizadoras de sentido diverso y aparentemente irreconciliables entre sí en cuanto a la postura formal que contienen. Coincidentes en la crítica a la Iglesia institucional, en la ojeriza a la teología escolástica, en la aversión al sentido tradicional de la Iglesia y en la falta de adhesión firme a la Jerarquía. Ambos, enemigos de Lutero; pero curiosamente, ambos acusados de favorecerlo. Y le favorecían de hecho, por la actitud preparatoria de tibieza, medias tintas, equivocos, transacciones, pretendida comprensión a los enemigos de la Iglesia. es decir, por su cristianismo en cierto tono menor; en el uno (Lefevre) como resultado o vinculado a un misticismo vaporoso adogmático; en el otro (Erasmo) como resultado o expresión de un racionalismo religioso más o menos elegante. Lefevre d´Etaples, de religiosidad más honda que Erasmo, pero teológicamente tan adogmático como él, rozó la herejía, y de hecho algunos de sus discípulos cayeron en ella.

Erasmo, en un principio, dada su propia postura, creyó que Lutero podía serle útil a la reforma que él venía predicando. Cuando vio las intenciones revolucionarias de Lutero, expresó su anti-luteranismo y su adhesión a la Iglesia. G. Villoslada rechaza fundamentalmente aquella famosa frase de un franciscano del tiempo: “Erasmo puso el huevo y Lutero lo ha incubado: haga Dios que mueran las gallinas y se rompan los huevos”. El mismo Lutero afirma categóricamente: “nada debo a Erasmo”. Pero Erasmo favoreció a Lutero con sus diatribas contra la vida religiosa y contra muchas prácticas de la piedad popular. Y sobre todo con su irenismo indeciso siempre, con su postura de cierta superioridad creída y elegante ante la bula de León X que condenaba al hereje. Era el mismo cristianismo de medias tintas, pobre, frio, poco dogmático y poco místico, demasiado ético y moral, en que Cristo es más una virtud abstracta. Esto es lo que Ignacio en su lectura de Erasmo notaba: que le enfriaba el espíritu. Erasmo, aun al hablar de la imitación de Cristo, es frio: lo llama “archetypus noster, exemplum nostrum”. Y es frío sobre todo ante el amor de Jesucristo, ante la pasión y la cruz. Con un Cristianismo tas aséptico, inútilmente se empeña en lograr una reforma de la vida cristiana.

Con razón ve el P. Leturia en el fondo de las reglas ignacianas la sombra y las flexiones insinuantes de Erasmo, cuyo espíritu era diametralmente opuesto al de Ignacio. M. Bataillon, el especialista de Erasmo, dice que San Ignacio pone entre los criterios de ortodoxia la adhesión sin reservas a todas las instituciones que el erasmismo había sacudido.

3. A quién quiere prevenir.

Ignacio quiere prevenir a hombres “espiritualizados” a quienes amenaza el peligro de “ilusión” espiritualista, lo mismo que respecto de la “humanidad” de Jesucristo, también respecto de su “cuerpo” que es la Iglesia institucional. A estas deformaciones están particularmente expuestas las almas que han interiorizado el evangelio, las almas místicas.

Georg von Below llegó a afirmar: “En el misticismo se esconde cierto elegante protestantismo”. Es una exageración desorbitada, rectificada por Adolf von Harnack: “Sustraer a la Iglesia Católica de la mística y hacerla propiedad de los Protestantes es vaciar el catolicismo y deteriorar la fe evangélica… ¿No son grandes místicos los grandes santos de la Iglesia? Un místico que no se hace católico es un diletante… La mística jamás hará protestantizar a nadie sin dar un bofetón al rostro de la historia y del catolicismo”.

Pero algún fundamento tiene Georg von Below. El misticismo, si no va unido a la teología sana, suele ser peligroso. Y aún más peligroso, si no va unido a un sentido religioso eclesial sencillo y popular. A veces aun teólogos estimables se han perdido en esos campos sin caminos.

El hombre de tendencias místicas, si no es bastante dócil y humilde, corre peligro en sus relaciones con Dios de buscar la unión divina sin cuidarse de la mediación de la Iglesia, sin atender suficientemente al Magisterio y a los sacramentos.

En tiempos de San Ignacio abundan los “místicos” que no sabiendo qué pensar de la Iglesia Jerárquica, se refugiaba en los antros de la mística buscando la perfección en el recogimiento contemplativo y consideración privada de la Escritura, a espaldas de los teólogos que pasaban un momento de decadencia.

Lutero aborrecía a los escolásticos. Y amaba a algunos de aquellos escritores místicos. De nuevo no a los tradicionales; despreciaba a San Buenaventura y lo tenía por loco, porque discurría sobre la unión de Cristo y el alma. A Lutero no le gustaban los sentimentalismos, no las visiones ni revelaciones privadas, no la terminología nupcial de la unión de Cristo y el alma. Le gustaban los místicos que deprimían la razón humana, que no aplicaban la lógica aristotélica, que interpretaban personal y originalmente la Escritura, que llevaban al contacto con Dios por la humildad y confianza, que reprobaban la obediencia de preceptos humanos y no insistían en las penitencias corporales y obras exteriores.

Las reglas ignacianas están formuladas para ayuda del cristianismo introducido a la asimilación vital del misterio redentor de Cristo y que luego ha de encontrarse en un trabajo de introducción de otros en esos mismos misterio, pero con el choque de una realidad eclesial institucional con sus limitaciones y miserias humanas. Las orientaciones ignacianas son el último toque del maestro espiritual para modelar el “espíritu” del ejercitante apóstol enardecido en deseos de salvación del mundo.

Estas personas fácilmente tienen afán de interiorizar. Hay dos tipos de interiorización y de interiorizadores: los “racionalistas” poco piadosos (del tipo de Erasmo), y los “racionalistas” generalmente ani-intelectuales (tipo “espirituales franciscanos”, o Savonarola).

Las almas espirituales tienden a esfumar el sentido eclesial concreto y popular, los Sacramentos y prácticas piadosas, tienden a despreciar teologías y lucubraciones de Escuela. Por el contrario, tienden a valorar mucho a los espirituales que se presentan con halo de santidad y se inclinan mucho a seguir sus criterios. Igualmente en su enseñanza tienden a insistir en el abandono, en que sólo la gracia lo hace todo, en guiarse por el amor despreciando el temor.

Y a esta inclinación se une la tentación diabólica de ensoberbecerles, haciéndoles creer que ellas lo tienen todo y pueden juzgar de todo. Son de estas manera las víctimas más fáciles de celos imprudentes.

Cuando uno ha encontrado al Señor y ha interiorizado el cristianismo y ha entrado en el misterio de Cristo, tiene peligro de una cierta autosuficiencia que se proyecta sobre la Iglesia que le rodea y sobre la vida de la Iglesia. Fácilmente critica lo que hay alrededor; con excusa de interioridad corrige las orientaciones de la Iglesia; quiere llevar a todos hacia esa misma interiorización; y se coloca en una postura no auténtica, como superior y crítico de la autoridad eclesial.

La dificultad suele venir de que desde los dos aspectos cree uno que es superior al que ostenta la autoridad; si ha sido por la línea de estudio, se considera fácilmente más inteligente y teólogo; si por la línea de la oración y penitencia, más espiritual y santo. De ahí viene el desprecio hacia las determinaciones y métodos de la Iglesia institucional.

Por eso las reglas ignacianas tratan de prevenir ilusiones apostólicas de personas espirituales que sienten las cosas espirituales y proceden como tales. Hay que encuadrar estas reglas en la estrategia espiritual para evitar ilusiones. Las ilusiones ya maduras son prácticamente incurables, por las características disposiciones que les acompañan. La habilidad espiritual está en prevenir la ilusión y esto se hace sobre todo cuidado ciertas disposiciones espirituales de docilidad, humildad, desconfianza del juicio propio, sentido eclesial popular, etc. esas ilusiones tienen particular dificultad cuando se trata de criterios de apostolado. La postura ignaciana es de una adhesión cordial y obediente, nítida real de la vida diaria, a la Esposa de Cristo, que es la Iglesia romana jerárquica.

II. CONTENIDO DE LAS REGLAS

Se han hecho varias tentativas de ordenamiento y estructuración de las reglas ignacianas. Tarea que tiene su dificultad. Prácticamente son campos y materias diversas en las que de hecho tropiezan los “interioristas”. Y pueden agruparse las reglas en estructuras diversas según el criterio y esquemas mentales del que las lee. Incluso podría hacerse siguiendo el esquema general trazado por G. Villoslada, en su libro sobre las raíces históricas del Luteranismo.

Por mi parte creo con Sierp y Leturia que puede percibirse un principio de estructura en el orden mismo establecido por San Ignacio. Así pueden distinguirse tres bloques:

1º La Iglesia Esposa y madre introduciéndonos en el Espíritu al culto y devociones.

2º La Iglesia Esposa y madre guiándonos con su autoridad jerárquica, teológica, de santidad.

3º La Iglesia Esposa y madre manifestado a través de nosotros su fidelidad equilibrada al mensaje de salvación.

Por el carácter de su contenido, las reglas pueden dividirse en dos grupos: 1º, las que proponen el espíritu fundamental; 2º, las que proponen aplicaciones concretas. En este sentido, al comienzo de las reglas y en la línea divisoria de los bloques, como pilastras en que poyan las reglas precedentes y siguientes, leemos tres reglas fundamentales en las que se basa teológicamente la que podemos llamar realidad menuda de las otras formulaciones. Son las reglas 1, 9, 13. En ellas encontramos los principios vitales fundamentales que deben ser inculcados a lo largo de los Ejercicios, y a lo largo de toda educación católica, aprovechando y radicando en el corazón de los fieles toda la carga afectiva de interiorización que poseen, sobre todo la 1 y la 13.

Yo no sé si el orden actual fue el verdaderamente pretendido por San Ignacio. Pero si digo que es afortunado. Porque por la estructura misma y entrelazado, muestra lo que es la intención de San Ignacio; que esa realidad teológica fundamental, grandiosa y tierna, se expresa e identifica con la apariencia pequeña y aparentemente pedestre de la Iglesia concreta, en sus prácticas y orientaciones vitales. Por eso no conviene separar las tres fundamentales del resto; y, menos aún, pretender reducir todas las reglas a las tres fundamentales como suficientes en sí mismas.

El P. Paolo Dezza pronunció una conferencia luminosa sobre el sentido verdadero de la Iglesia, que tituló “Amar a la Iglesia para sentir con la Iglesia”. Es todo el significado de la postura ignaciana, tal como se manifiesta en el texto de estas reglas fundamentales: que entreverán fundamentos teológicos y praxis menuda.

Podrían resumirse en la siguiente formulación sintética:

Ante la Iglesia Jerárquica Romana,

verdadera esposa de Cristo,

nuestra santa madre,

instrumento del Espíritu Santo,

dentro de la cual vivimos en nuestra vida cotidiana,

debemos tener ánimo pronto (obediencia de voluntad) para obedecer en todo (culto, prácticas, recomendaciones, eseñanza, ejemplo, etc.):

alabado,

inclinándose a buscar razones en defensa de ello,

depuesto todo juicio (obediencia de juicio):

persuadido de que lo que veo blanco es negro si lo dice la Iglesia, ya que el mismo Espíritu está en Cristo, en la Iglesia, en nosotros, y el mismo Espíritu es autor de la naturaleza y de la gracia.

El contenido teológico de estas reglas se caracteriza por una expresa y fuerte actitud de fe y de amor. Las tres reglas, a manera de nervatura teológica que penetra el entramado del ladrillo, hablan de la Iglesia epítetos precisos de tonalidad rica de afecto, queriendo recalcar la postura vital cariñosa y tierna respecto de la Iglesia.

Presentan la figura de la Iglesia en pocas palabras, pero ricas de intimidad: “Nuestra Santa Madre la Iglesia Jerárquica”, “Esposa de Cristo”, “regida por el Espíritu Santo”. Son palabras significativas de ternura de amor. El sentido eclesial, que pone San Ignacio, no es tanto “entusiasmo” por la Iglesia, cuanto “cercanía tierna” a la Iglesia. Es sintonía, proximidad cordial. Es el amigo del esposo que contempla la esposa; el hijo de su madre. Pero su madre real y concreta, hacia la cual nutre cariño vital.

Creo que este matiz es importante. Se puede hablar de amor a la Iglesia por parte de todos los que la criticaban entonces y critican ahora. Precisamente aseguran hacerlo por eso, porque la aman con amor verdadero y por eso duramente crítico. Pero hay un amor a la Iglesia teológicamente abstracta; y hay un amor tierno a la Iglesia real y terrestre vitalmente contactada, por una especia de connaturalidad de convivencia: a la manera del amor que se tiene a la propia madre, que no se caracteriza por fuertes emotividades, sino por una serena, profunda y aparentemente no sentida adhesión del corazón, naturalmente vivida.

Incluso puede mostrarse la belleza de la Iglesia, exponerse la doctrina maravillosa del Vacticano II sobre ella, pero sacándola del “humus eclesial”, de ese calor vital de la Iglesia. Entonces se presenta una Iglesia teórica, por purísima que sea; y puede volverse a caer en un alejamiento de ella, mientras se proclama el amor a la Iglesia.

San Ignacio habla más bien de ese calor vital de la Iglesia y siente respetuosamente que el Espíritu conduce a la Iglesia, es decir, que el Espíritu forma ese “humus” de la Iglesia viva. Por tanto es necesario conformarse a él y desde él ayudar, cambiar y conformar. Es el sentido verdadero en la Iglesia real militante, en la Iglesia de batalla, no en la de laboratorio.

Sentido verdadero de la Iglesia militante.

Recordando de nuevo que en los Ejercicios no se habla de “sentir en” o “con la Iglesia”, sino de “sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener”, vamos a tratar de discernirlo.

Las reglas ignacianas no significan unas pautas de lectura y aplicación en ese momento de los Ejercicios, como un ejercicio más que haya que hacer a esas alturas leyendo y actuando esas normas. Sino que hay que tenerlas presentes ya antes por parte del ejercitador y después en el comportamiento apostólico hacia otros, para entender sus insinuaciones y procurar esas disposiciones.

Se trata de la forma característica del procedimiento de maduración ignaciana: llevar a una disposición de sentimiento interno de los elementos reales espirituales que intervienen en la decisión concreta que hay que tomar.

Sentido

Leturia habla de “una especie de instinto” que no es sólo conocimiento, sino conocimiento mil veces gustado y asimilado. Con referencia a una expresión que hallamos en las Carta a los Hebreos (5,14) podríamos hablar de una “orthoaiskesis” (rectesentire; “recta sapere”) que debe constituir la característica del comportamiento donal de los cristianos maduros. Se tendrá comportamiento justo cristiano si se llega a tener, no sólo simplemente una norma ética válida (v.g., obediencia a una definición dogmática), sino una actitud efectiva cordial correspondiente a lo que es la Iglesia, la realidad del pueblo cristiano producido por el Espíritu Santo, la autoridad eclesial, la vivencia de la piedad popular inspirada y regida por el Espíritu de Cristo, etc. Esto es lo que constituye el sentir interno de las cosas. Y es el objetivo de la maduración de los Ejercicios y de sus peticiones continuas mientras se contemplan los misterios de Cristo.

San Ignacio considera tan importante ese “recte sapere” o “christiane sapere” que suele designarlo como “necesario”, como “es menester”. Este “necesario”, “es menester”, “debemos” no tiene en San Ignacio y en los Ejercicios el significado de “obligación bajo pecado”, sino más bien el de “condición espiritual y psicológica necesaria para el recto funcionamiento de lo que se pretende” y por cierto en grados diversos.

Por ejemplo: la “indiferencia” y el “segundo grado de humildad” son un “sentido interno”. Y en ese sentido interno lo propone Ignacio como necesario para hallar la voluntad de Dios en la disposición de la vida. Sin esa disposición y riqueza efectiva no se tiene aptitud para hallar el agrado de Dios.

Son, pues, disposiciones espirituales, estado interiores de valoración y aceptación efectiva, lo mismo que los valores evangélicos, antes de tomar una determinación. A esto se refiere el “sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener”, como las Dos Banderas es la intención: “veremos la intención de Cristo nuestro Señor y la del enemigo de la natura humana”.

Lo mismo aparece en la doctrina ignaciana respecto de la obediencia. En ella es necesaria la obediencia de voluntad. Es decir: la “afección” al Superior, no carnal, sino de fe, pero amándole de verdad, es necesaria para una obediencia digna de tal nombre. No se trata simplemente de determinar cuándo una obediencia obliga, sino de subrayar una afección verdadera hacia la ordenación sobrenatural querida por Dios y actuada en Fe que constituye la base de una sumisión religiosa. Es la “obediencia de voluntad”.

Se trata, pues, de un sentimiento interno: con cierto calor afectivo y carismático de cierta fragancia espiritual, más allá de un simple proceso cognoscitivo. Supone un conocimiento intelectual y juicio criteriológico, pero añade algo más a manera de afinidad efectiva que está en el fondo de los conocimientos doctrinales e intelectuales. Va en la línea del don del Espíritu Santo, del instinto del Espíritu Santo. Vivencia sentimental y gustosa, que desborda con mucho al mero conocimiento intelectual.

Tal sentido da una insinuación superior, que no se reduce al conocimiento, al simple resultado de un raciocinio, sino que es iluminación que viene de lo alto y comunica una connaturalidad familiar y sencilla: es la unción del Espíritu Santo, que pone una actitud, un sentimiento correspondiente al miembro de la que es Esposa de Cristo, a la manera del corazón beatificado por Jesucristo en las Bienaventuranzas.

Comparando esta disposición con los tiempos y modos de dirección, quizás roce con el segundo modo del tercer tiempo: “que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa, descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero que aquel amor más o menos que tiene a la cosa (aquí: Iglesia) es sólo por su Criador y Señor”.

Es la “verdadera sabiduría” (1Cor. 2,6) que se comunica con el Espíritu que conoce perfectamente y hasta lo más íntimo incluso los planes profundos de la Sabiduría de Dios.

Por “sentimiento interno”, “sentido interno” se entiende, pues, una especie de elevación general y como investidura de afectos, que hacen obrar al hombre connaturalmente de una manera contraria a la de la carne y sangre. Supone una especial plenitud y dominio de lo que San Pablo llama “espíritu”: el Espíritu de Cristo o Espíritu Santo. Compenetrado el hombre de que Cristo lo hace todo en él, como poseído de un espíritu que sabe y gusta experimentalmente que es Cristo mismo que lo ordena al Padre, se siente silencioso en su actividad, percibiendo dentro de sí un amar y un actuar que claramente proviene de otro ser, pero íntimamente dueño de nosotros. Al mismo tiempo ese sentido interior implica una penetración amorosa hacia dentro del hombre de la realidad, la cual le penetra y moldea calándole hasta la medula. Es el sentido que le corresponde al hombre como miembro de Cristo (cf. Fil 2,5).

El sentido interno de amor a la Iglesia es, pues, realización en nosotros del amor con que Cristo ama a su Iglesia, de ese amor sublimemente cantado por San Pablo. Es amar a la Iglesia con el Corazón de Cristo. Es el talante cristiano-eclesial. El corazón del hijo de la Iglesia expresado por Santa Teresa en su exclamación final: “al fin muero hija de la Iglesia”. No es simplemente fruto de raciocinio, sino lenta maduración de una cercanía continua a esa misma Iglesia.

Verdadero

El epíteto “verdadero” en este texto ignaciano no parece referirse al conocimiento, a la “verdad”, sino más bien tiene también en otros pasajes ignacianos: “la vida verdadera que muestra el SUMO y verdadero Capitán de los buenos”; o cuando introduce la consideración de los grados de humildad, como actos “para hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo”.

Se opone a “equivocado, iluso”, etc.; sugiriendo que hay posturas diversas, que se han tomado pensando hacer bien, pero que no son “el verdadero sentido que en la Iglesia debemos tener”.

En la Iglesia militante

Como hemos mostrado, estas reglas se dirigen a personas que han vivido el mes de Ejercicios, que han seguido a Jesucristo, que han llegado al menos al segundo grado de humildad. Ahora llenos de fervor “van a encontrarse con la realidad eclesial” tal y como es en su carnalidad y limitación.

Pero acabamos de expresar, sin quererlo, algo que es precisamente lo que quiere San Ignacio que no suceda. Él quiere evitar que el ejercitante se haya desentendido de la Iglesia al penetrar en el misterio de Cristo; quiere evitar que al fin de los Ejercicios tenga la impresión de volver a la Iglesia de la que se había apartado o desentendido. San Ignacio cree que una tal postura no es auténticamente cristiana.

La experiencia le había enseñado que gente de extraordinario fervor y celo espiritual, que les movía actuar apostólicamente, prácticamente se había aislado de la Iglesia real al hacer sus meditaciones y penitencias y caía ahora como de las nubes al encontrarse con la Iglesia, contemplándola como desde fuera, considerándola de igual a igual, con sentimiento incluso de superioridad sobre ella, nutriendo respecto de ella sentimientos y actitudes afectivas, que no precedían ciertamente de la acción del Espíritu Santo y que eran expresión de engaños reales y de verdaderas ilusiones. Este falso sentido respecto de la Iglesia, este engaño o ilusión espiritual es el que quiere prevenir y remediar. ¿Cómo?

Es conocido en teología espiritual que el gran mal del espíritu es la ilusión, el engaño: esa postura compleja, ese juicio equivocado por el ‘que tiene por verdad el error y tiene por bueno lo malo. la ilusión o engaño espiritual no se cura ni siquiera se descubre o desmonta poniéndose en dialogo con el juicio ya que formado objeto del engaño; porque ese juicio se justifica y tiene por bueno el equivocado, sobre todo por la característica tenacidad y estrechez de visión que acompaña al iluso, sino que suele descubrirse y combatirse atendiendo a los síntomas manifestados en actitudes espirituales que no dependen directamente de la voluntad libre, pero que detectan el espíritu que a uno de mueve.

Por ejemplo, en la famosa cuestión del “comportamiento según mi conciencia” (que por cierto suele hablarse imprecisamente, diciendo “según mi conciencia”, en vez de “según el juicio de la persona”). Desde el momento que uno se apoya como en torre de defensa en “su conciencia” diciendo: “Diga lo que diga la autoridad eclesiástica yo tengo ya formada mi conciencia”, tal actitud no es “sana”; porque ciertamente le falta la disposición de mansedumbre, humildad y prontitud para dejarse iluminar, que son necesarias y síntomas de buena salud.

Sucede lo mismo en el campo de las reglas ignacianas. La actitud afectiva respeto de la Iglesia es sintomática de la autenticidad y verdad de un espíritu. Por eso San Ignacio describe cual es el “sentido verdadero”, es decir: la actitud afectiva sana, fruto del buen espíritu, que “debemos tener” (no en el sentido de obligación) respecto de la Iglesia real y tangible. Si esa actitud no existe, nos encontramos con síntomas de espíritu al menos no seguro, y proclive a engaños en sus deducciones ulteriores.

Es análogo a lo que debemos afirmar en el campo de la caridad, donde podríamos formular con palabras semejantes: “sobre el sentido de fraternidad que debemos tener el que ama de veras a Dios en Cristo”. Es lo que dice San Juan: “Quien afirma que ama a Dios, y no tiene (por conexión interna) sentido de fraternidad con su hermano, miente”, es decir: no tiene el sentido verdadero. Aunque invoque “su conciencia”. De manera parecida viene a decir Ignacio: “quien dice que ama a Jesucristo y no tiene adhesión humilde y filial hacia la Iglesia tangible jerárquica, miente”.

Quiero insistir en este punto fundamental. Todo contacto con Cristo debe realizarse en el seno de la Iglesia. Me refiero a ese calor eclesial vital. Esto es muy importante en toda la forma de la misma vida religiosa. Hablo de ese calor vital, no aséptico, no en tonalidad entresacada de todo con que se estudie en teoría y con entusiasmo estético una verdad junto a otra y en su síntesis arquitectónica, deduciendo lógicamente de ella una forma de vivir. Este precepto teórico puro no sería sano. Puede conducir a cualquier error. Aunque en si mismo no sea error ni pecado. Tales corrientes tienden a distanciarse de la vivencia eclesial, a enjuiciarla y a corregirla.

Las reglas ignacianas insisten en que no hay que distanciarse de la Iglesia vital. En que hay que ser humilde y sencillo dentro de la corriente eclesial válido teniéndole mucho respeto. Y empapados de ese sentido eclesial valido podremos contrapesar la deformación real que pueda darse en algunos puntos de la vida cristiana y proceder a su forma. No se trata de empezar de cero.

Sería peligroso quedarse en la estratosfera con amor a una Iglesia ideal, escriturísticamente perfecta, teológicamente precisa y científica; pero ante la cual se encuentre uno como admirador aséptico, platónico y como crítico despiadado y cruel de la realidad eclesiástica verdadera. El amor de entusiasmo, de exaltación racional o religiosa, puede ser violento y cruel. Es necesario un amor delicado y fino, a la manera de Juan reclinado en el seno de Cristo en la Ultima Cena; no a la manera de Pedro que hubiera querido aplastar violentamente al traidor.

Es algo parecido a lo que frecuentemente sucede en la concreción de la Iglesia que es una congregación religiosa. Se puede llegar a admirar la concepción primitiva original del Fundador, las líneas maestras del carisma fundacional; pero sintiéndose separado de la Congregación verdadera y real. ¿no es ese el caso de ciertas formaciones más intelectuales que vitales, que se dan en noviciados y seminarios, las cuales no integran en la Congregación o diócesis, sino que más bien crean una separación de ellas, en empeñar vitalmente a los formados en los ideales de la Congregación o diócesis?

Por eso, ¿de qué trata San Ignacio?, ¿de la Iglesia triunfante, o de una Iglesia ideal y utópica sobre la tierra, o de la Iglesia simplemente infalible en cuanto a sus actuaciones irreformables como tales?

Creo que la respuesta a estos interrogantes es el punto clave de inteligencia de las reglas. Se trata de la Iglesia, no sólo triunfante (en eso todos estarían de acuerdo), ni de la Iglesia primitiva de los primeros decenios del cristianismo idealizada e idealizada infantilmente por muchos, sino la Iglesia militante actual. Más aún: no sólo la que jerárquicamente ordena y manda, a pesar de los defectos del sujeto que ejerce la autoridad. Sino la Iglesia con la que uno tropieza ahora en ciudades y aldeas, en la realidad diaria, en las parroquias, en los obispados. La Iglesia de la piedad popular fomentada por los pastores sencillos, la de las procesiones de Semana Santa, la de las velas a los Santos, la de la Virgen patrona del pueblo y de la región, la de los que ganan indulgencias, ahora en este momento de la historia. La de la legislación canónica y diocesana, la de la formación escolástica, la de los Seminarios diocesanos, la de las vuelas y concesiones, la de las gracias y bendiciones papales, la de las novenas y triduos.

Esa Iglesia así entendida, no solo en las solemnidades de una definición dogmática o de una sesión conciliar, sino en su caminar diario por las calles del mundo y de la historia, es la Esposa de Cristo, tiernamente amada por El, que “amó la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella”.

Y esa Iglesia de diario, así entendida, es también nuestra santa Madre. Nombre de amor, respeto y veneración, que se refiere a su misterio, a su institución, a sus preceptos y enseñanzas. Los Padre de la Iglesia se relamen los labios pronunciando aquel “Ecclesia Mater”, referido a la Iglesia concreta de Milán, Cartago, Roma, donde habían sido bautizados, y donde bautizaba, donde se movía la comunicada real, la concreción determinada de la “Gran Iglesia”.

Y esa Iglesia de diario es regida y gobernada por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Cristo, en todo su comportamiento diario. La fuerza no la pone San Ignacio en decir que la Iglesia es asistida por el Espíritu en sus definiciones dogmáticas solemnes e irreformables. Sino en la guía diaria. Tampoco la pone en la figura y función suprema del Papa, Vicario de Cristo, que no se cita siquiera en el tenor de las reglas; aunque evidentemente respecto de él, de su autoridad, de sus enseñanzas vale con más razón cuanto él dice de la Iglesia diaria. San Ignacio habla de que el Espíritu rige la Iglesia que conduce humildemente a los fieles de cada pueblecillo, diócesis y aldea, donde hay un conjunto de aspectos en los que se expresa y comunica el sentido de Iglesia.

En la seguridad de esa asistencia del Espíritu, que es el mismo causa de la naturaleza y de la gracia, del orden natural y sobrenatural, de la razón y de la fe, se apoya la seguridad absoluta de la regla 13.

Cuando San Ignacio dice: “creer lo blanco que yo veo creer que es negro si la Iglesia Jerárquica así lo determina”, evidentemente no habla de ver blanco y negro, cosa que la Iglesia no va a determinar. Quiere decir, además del valor absoluto de las definiciones (determinaciones), que esa afición a mis ideas que me hace ver como positiva una cosa, cree que no lo es tan positiva si la Iglesia lo proclama así, incluso a través de las prácticas y costumbre que ella bendice y mantiene como aptas. Persuadirme que son buenas para el pueblo, aunque a mí –juez teológico y teórico racional de las verdades dogmáticas y exegesis bíblica- me parezca lo contrario. Y a esta persuasión me lleva el que el Espíritu Santo pone en mí a la Iglesia por la convicción que tengo de que ella es la Esposa de Cristo y de que en su vida real es regida por el Espíritu de Cristo y de que en su vida real es regida por el Espíritu de Cristo.

Con esta interpretación no excluimos en manera alguna la obediencia. Evidente que en las reglas ignacianas se enseña la obediencia. Pero no sólo a determinaciones solemnes y morales vinculantes bajo pecado, sino a la autoridad eclesial que se manifiesta en ese “humus”; el cual también abarca el aspecto jerárquico concreto a su nivel, pero, además, supone la admisión y reverencia gozosa en la realidad caliente del ambiente familiar.

Consecuentemente las Reglas hablan de obediencia, pero no simplemente a los jerarcas de la Iglesia habla de “obedecer en todo a la vera Esposa de Cristo”. La figura de la Iglesia que aparece en las reglas y la obediencia, o mejor: “animus obiediendi” que se propone, merecen atenta consideración. Se habla continuamente de “ánimo aparejado y pronto para obedecer, sino a expresiones y manifestaciones diversas tradicionales de esa Iglesia en su contextura jerárquica, y de sus orientaciones culticas y apostólicas en su misión divina de santificación. También se habla de “todos preceptos” y “comendaciones de los mayores”. Es verdad, y el argumento ignaciano se extiende a toda manifestación autentica del sentido de la Iglesia verdadera, que pueden tener manifestaciones diversas en los tiempos diversos de la historia.

Pero creo importante anotar que para San Ignacio en estas Reglas la postura buena en la Iglesia no es la del crítico frío y distanciado, no la del entusiasta creído y autosuficiente, que ambos desestiman la realidad sobrenatural de la Iglesia. Sino que es la del hijo enamorado de su madre, la del amigo del esposo que fija amorosamente su mirada en la esposa. Es una obediencia realizada en el gozo y alabanza del amor.

San Ignacio muestra asimismo en estas reglas que la postura recta en la Iglesia tampoco se reduce a una sumisión militar ciega, sino que es necesaria la llamada ardiente y operativa, filial y amorosa de la que nace la obediencia. Y al mismo tiempo enseña que la relación carismática, mística, e unión con Dios en Cristo, la relación carismática con el Esposo de la Iglesia, es la que produce y desarrolla ese amor tierno y filial a la Iglesia institucional, entendiendo Iglesia institucional no exclusivamente en cuanto su autoridad interviene formalmente de manera autoritativa, sino en toda la variedad de su ser: en su sentido religioso popular, en su devoción, en sus prácticas tradicionales, en sus intervenciones autoritativas, en toda su multiforme realidad.

La fórmula ignaciana –católica es, pues, la de amor tierno, sumo respeto concreto a las practicas eclesiales, preceptos y usos, por más que en sí mismos no sean la realización perfecta del más puro espíritu evangélico. Con un empeño por vivir el misterio de Cristo en toda su riqueza; pero no por el camino de eliminar previamente, de ridiculizar y despreciar lo que el Espíritu hace en la Iglesia; sino entrando lo más dentro del misterio de Cristo, con sentimiento humilde y filial hacia la Iglesia real, con respeto, alegría y alabanza de las practicas eclesiales, las cuales el mismo trata de vivir con más profundo y nuevo amor y reverencia. Evidentemente –como indicábamos antes- este sentido de carácter de maduración personal no se obtiene con decirlo, o con llamar la atención sobre su necesidad; estas connotan una tarea que hay que haber hecho, que el ejercitador debe tener muy presente para custodiar el espíritu del ejercitante: de la Iglesia. No digo sólo con la gran realidad teológica de la Iglesia, sino con la gran realidad vital de la Iglesia concreta. Acercar su corazón al latido materno de la Iglesia, sintonizando con ella en su realidad y vivencia de fe y de piedad, a través de una diacronía prolongada durante la misma consideración de os misterios de Cristo.

Es algo que hay que tener presente en toda la preparación y maduración; de manera que la maduración de la interioridad cristiana y la misma maduración de los Ejercicios se vivan en el humus eclesial. Hay que cuidarlo para que no se considere uno como acercándose a Dios, pero porque fue por su cuenta; porque si se hubiese quedado en el ambiente eclesial estaba perdido. Que no sea esta la impresión, como si, ya que yo he encontrado el camino superior, enseña la Iglesia ese camino que debe seguir, de pureza e interiorización.

Toda esa especie de elitismo que uno se monta va contra el sentido verdadero eclesial. La Iglesia es humilde. Tiene el sentido humilde de su divino Maestro, que se acerca al hombre y crea en torno al hombre ambiente de sencillez. Nunca se presenta de puro frac. Es la Iglesia que está en la cocina, trabajando, carca de los que sufren, con condición acogedora hacia el pecador; comprensiva del cristiano que va una vez al año a comulgar, al cual acoge, y comprensiva del cristiano que descuida muchas veces ña Santa Misa, al cual no arroja de su seno, sino que envuelve con su cariño. Esa es la Iglesia verdadera, jerárquica, con unas orientaciones que han venido de los pastores, pero realizada así. Es lo que tenemos que amar; y sentirnos verdaderamente en ella, como miembros de ella en su realidad concreta.

Hay un fenómeno curioso, al cual asistimos en estos tiempos. Se ha agudizado la urgencia de una preparación e instrucción teórica exigente en lo que toca a la preparación de los Sacramentos. Particularmente en orden a la Confirmación. Le preceden cursos intensivos, exigentes, a los que tienen que acudir los candidatos so pena de no ser admitidos a la Confirmación. Son clases teológicas profundas. ¿Y qué sucede? A los quince días de la Confirmación el joven frecuentemente deja de participar en la liturgia dominical. En cambio, antes, frecuentemente la preparación instructora era muy deficiente, desgraciadamente. Pero el joven seguía adherido a la parroquia, porque desde pequeño estaba vitalmente apegado a la Iglesia, a su párroco, a las vísperas. Y le iba penetrando vitalmente en sentido eclesial. Nada puede sustituir ese continuo contacto vital con la Iglesia. y toda instrucción debe estar impregnada de esta convivencia vital, de ese “sentido verdadero” en la Iglesia. Mejor es una buena instrucción que la ignorancia, pero una instrucción que no se contraponga a la cercanía vital eclesial, sino que la fomente.

Lo mismo puede suceder con los Ejercicios. Puede uno entrar profundamente en las meditaciones y perder esa convivencia vital con la Iglesia real. Es importante vivir toda la profundidad de los Ejercicios en el contacto y practica vital de la vida eclesial.

En una magistral conferencia, el P. José Antonio Goenaga hablaba del “sentir en la Iglesia en la vivencia de la celebración sacramental”. La sugerencia me parece extremadamente importante y luminosa. No hay duda de que esa celebración consciente, espiritual, en la aceptación y asimilación del don gratuito de Dios, es uno de los aspectos fundamentales para llevar a esa sintonía cordial con la santa madre Iglesia en la cual vivimos y estamos integrados. Es vivir sin prisas las celebraciones eclesiales, introducirse con espíritu blando y abierto en las prácticas de culto, experimentar la devoción popular, sencilla y honda en prácticas aparentemente exteriores, rezar las horas, vivir las solemnidades de la Iglesia, etc., etc. En una palabra: actuar tal como lo hizo San Ignacio a lo largo de su vida, quizá aun antes, pero ciertamente desde su conversión: “la penitencia externa y las peregrinaciones a Montserrat y a Jerusalén, su devoción al canto de vísperas, a la misa diaria y comunión frecuente desde Manresa, su predilección por la castidad perfecta, confirmada ya en 1522 con voto, la obediencia y reverencia a las bulas pontificias…”

Valgan aquí algunos ejemplos que nos ayuden a comprender el significado de ese “sentido verdadero” en la Iglesia militante. Los tomamos de los escritos del B. Pedro Fabro, el hombre que mejor asimiló el espíritu de los Ejercicios y que era estimado entre sus compañeros como especialista en el trato personal con los luteranos y herejes.

- En su vida.

Anotando sus sentimientos espirituales, escribe Fabro en su diario: “el día de Santa Práxedes, discurriendo por los misterios de la vida de Cristo, me vinieron unas postulaciones de gracias, pidiendo a Dios Nuestro Señor por los méritos de la Anunciación, Encarnación, Visitación, etc., nos diese vías y modos de alabarle, de honrarle, de pensarle y conocerle, de memorarle, de quererle y amarle, y desearle y de servirle, y de quererle ver, oír, adorar, gustar, y palpar. Y todo esto por medio de Jesucristo, conforme a los medios y ordenaciones de su santa Iglesia, en la doctrina católica, en los Santos Sacramentos, en la invocación de sus santos, en la memoria de las obras pías, de las ánimas del Purgatorio, etc.

Otro deseo sentí en la Misa, es, a saber, de que todo bien que yo hubiere de hacer o pensar, u ordena, etc., aquello fuese por medio del buen espíritu y no por medio del malo. De allí viene a pensar de como Nuestro Señor no debe de tener por bien de reformar algunas cosas de la Iglesia al apetito de los herejes; porque ellos, aunque muchas cosas, así como también los demonios, dicen verdad, pero no las dicen con el espíritu de la verdad que es el Espíritu Santo”.

- En la acción pastoral en la Iglesia.

El 24 de enero de 1544, escribía Fabro una carta desde Colonia al canónigo Waltero, de Lovaina, refiriéndose al caso de Cornelio Wishawen. Este sacerdote, devoto de la Compañía y candidato a ella, era ocupado en cantar evangelios en la Catedral, debido a su excelente voz y arte musical, por lo cual se le daba un respetable estipendio. Fabro deseaba que Cornelio Wishawen se dedicara a ministerios más espirituales y gratuitos, como confesiones y predicar, ya que los podía hacer muy bien. De ahí esta carta, en la que dice, estimando en mucho el culto exterior de la Catedral, lo que piensa de Wishawen:

“Deseo que todo esto (culto exterior, música, canto) se haga muy bien. Pero hay otra cosa que deseo más todavía, a saber: que las cosas puramente espirituales sean cuidadas por nosotros con nuevo y sumo grado de diligencia, y sobre todo por parte de los más capaces y mayores.

No digo, como lo hacen los enemigos de la Iglesia, que la diligencia que se pone en el cuto exterior de Dios se transfiera esa misma al culto interior. Lo que digo es, que, conservada y acrecida aquella, se busque una nueva diligencia, y mucho mayor, para las cosas más importantes.

Muchos aconsejan al que solo tiene devoción a los santos, que transfiera esa su piedad a Cristo. Más bien había que aconsejarle que conservada su devoción a los santos, busque una nueva y mucho mayor a Cristo”.

- En el trato con los herejes

En P. Laínez, conocida la habilidad sobrenatural y prudente de Fabro en el trato con los luteranos, le venía pidiendo que escribiera unas notas que fueran útiles para hacer una especie de directorio para ministerio tan delicado. Fabro daba largas por una cierta dificultad de formular pautas, en cosa tan delicada y que le ocupaba vitalmente. Finalmente no creyó que podía retrasarlo más tiempo, y el 7 de marzo de 1546 escribia a Lainez una especia de instrucción con normas sobre el trato con los luteranos y herejes:

“…Lo tercero, porque cuanto está cerca luterana est filiorum subtractionis in perditionem (Rom. 10,17) y primero se ha perdido el buen sentr que no el buen creer, en ellos es menester proceder ab his cuae sunt et valent ad vene sentiendum secundum affectum, ad ea cuae sunt ad recte credendum; al contrario de lo que se hacía in introituprimitivorum ad didem. Porque allí primero era menester enseñar y corregir los entendimientos por via de lafe, que est ex auditu, y de allí venir ad sentiedum recte de doctrina et de operibus, cuae sunt secundum fidem semel acceptam”

III. ACTUALIDAD DE LAS REGLAS IGNACIANAS

Para mostrar el papel de las reglas ignacianas y su actualidad en el momento eclesiástico de hoy, pueden seguirse varios caminos, que de hecho se han intentado.

- Una primera línea de adaptación consistiría en constatar que hoy siguen existiendo las mismas deformaciones radicales que amenazan la ortodoxia de la Iglesia. en este sentido se pueden ir recorriendo cada una de las reglas y anotar analogías con problemáticas actuales constatado la presencia de actitudes espirituales semejantes en niveles diversos. Hoy concretamente habría que pensar en fieles buenos, que se encuadran en movimientos espirituales diversos, en que pueden encontrarse criticas amargas y violentas o encubiertas a la Iglesia institucional, apoyándose al mismo tiempo en actos espirituales personales, largas oraciones, contemplación pura, formación teológica esmerada, etc., etc. También hoy están difundidas actitudes eclesiásticas, al estilo de Erasmo, irenismos condescendientes; hoy hay también muchos pontoneros entre Dios y el mundo.

- Una segunda línea de adaptación consistiría en completar aquellas reglas, siguiendo su mismo espíritu, pero haciendo referencia a otras tendencias anti-eclesiales actuales. Como en el tiempo de San Ignacio él insistía en alabar candelas encendidas o en hablar de la confesión sacramental con sacerdote, hoy se podría insistir en otras orientaciones de la Iglesia, que no son atendidas. Por ejemplo, se podría una postura eclesial respecto de la religiosidad popular, de la Iglesia popular no jerárquica, de los métodos orientales de oración de raíz no evangélica, de la dualidad espíritu y letra, de la observancia del precepto dominical, del valor delas leyes eclesiásticas, de la sumisión y reverencia ante las expresiones del Magisterio pontificio en cosas no plenamente irreformables, etc., etc. Sólo habría que recalcar aquí de nuevo, que no se trataría de enjuiciar a movimientos actuales existentes, o de condenar el comportamiento moral y cristiano de determinadas personas, sino de buscar la formación del sentido eclesial en estas materias.

- Existe una tercera línea, que juzgo la más fecunda y práctica. Consiste, más que en catalogar puntos concretos de actitudes y posturas menos eclesiales, en mostrar nuevos aspectos eclesiales en que se presenta hoy la Iglesia Jerárquica Esposa de Cristo y conducida por el Espíritu Santo. En efecto, San Ignacio recoge rasgos de la vida eclesiales, y nuevas expresiones. Hoy, por ejemplo, con el progreso de los medios de comunicación la presencia directiva de la persona y de la palabra del Papa es infinitamente más presente y vital. Piénsese en los viajes apostólicos del Papa, y su repercusión vital en la comunidad local y fieles. La actuación de la Santa Sede a través de las Congregaciones Romanas forma parte de nuestro cotidiano eclesial. La Romanidad corre por las venas del cristiano fiel. Son formas diversas de expresión de sentido eclesial que el fiel debe alabar y con el vibrar. Juan Pablo II la formulaban así, hablando a los alumnos del Colegio Pío Latino-Americano el 10 de febrero de 1982: “Ese sensus Ecclesia, ese constante habito de tomar como punto de referencia con vuestra vida personal en vuestro ministerio las indicaciones del Magisterio de la Iglesia”.

Hay, de hecho, una serie de cauces vitales por lo que se transmite lo que siente la Iglesia Jerárquica Romana: Usos, costumbres, estima expresada vitalmente, orientaciones y enseñanzas, estima expresada vitalmente, orientaciones y enseñanzas explicitas, preceptos, magisterio ordinario. Las reglas ignacianas nos urgen a vivir toda esa realidad, integrándonos en ella.

Es de enorme actualidad y de definitiva trascendencia el difundir oportunamente en toda formación espiritual, religiosa, sacerdotal, seglar, el sentir en la Iglesia, no como normas convencionales de añadidura prudencial, sino como sentido intrínseco de la revelación cristiana y de la vida espiritual autentica. Es, sin duda, uno de los mas seguros síntomas y signos de la bondad del espíritu.