P. Luis Mª Mendizábal S.J.

1ª MEDITACION

«El hontanar de la vida de oración»

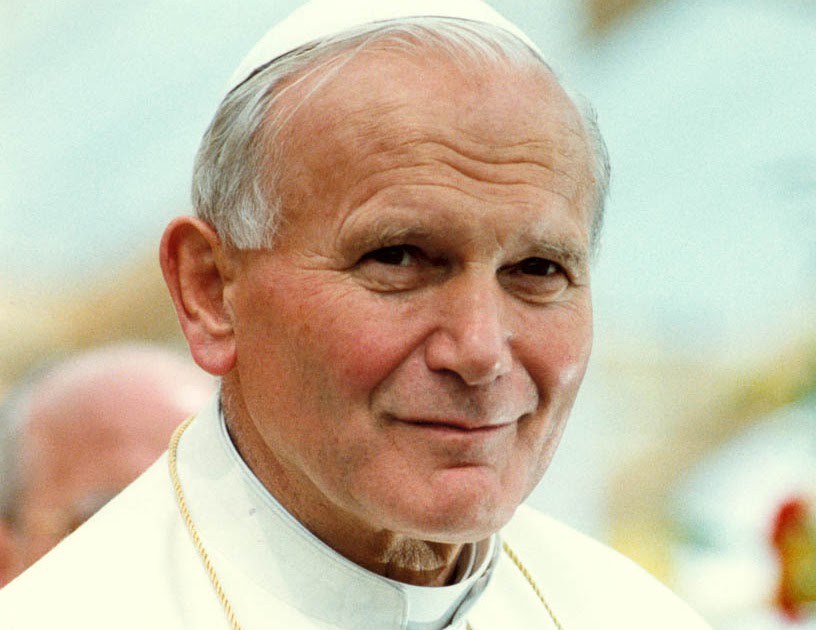

En la presencia de Jesús Eucaristía, cuya adoración nos enseñó vitalmente el mismo Papa en el primer día de su venida a España, en esta presencia que es momento fuerte del encuentro con Cristo y en Cristo con el Padre, vamos a tratar de hacer oración con el Papa, apoyándonos en su ejemplo, en su oración y en sus orientaciones. El Papa nos ha enseñado, de hecho, a orar y nos enseña continuamente, con su vida de oración incesante, como nos lo recordaba ayer el Sr. Cardenal, con el ejemplo de su vida personal de oración y con sus continuas enseñanzas de oración. Particularmente nos lo enseñó en ocasión de la homilía que tuvo en Ávila, sobre Santa Teresa como maestra de oración.

Es, sin duda, uno de los grandes timbres de gloria para nosotros escuchar de labios del mismo Papa, que nadie sabe lo que él debe a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa para su vida interior. Sólo por este capítulo se puede comprender algo de la amplísima influencia de estos santos en la Iglesia. Como él mismo decía «son como dos faros que han iluminado la vida religiosa de Polonia».

El Papa se hace portavoz de la doctrina de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Doctrina particularmente de vida interior y de oración. Vamos a escucharle y a seguir algunas de sus orientaciones.

También a nosotros, Santa Teresa, a la que el Papa llama «palabra viva acerca de Dios», nos invita con insistencia a la amistad con Cristo. Es el enfoque con insistencia a la amistad con Cristo. Es el enfoque fundamental en Santa Teresa de la oración y de la vida interior; es una amistad con Cristo, que ha dado pie a esa obra «La oración, historia de amistad». Es frecuente en Santa Teresa este tema que por su mismo concepto muestra claramente que la oración no es una técnica aplicada en ciertos momentos, sino que la oración es una vida y es el momento fuerte de una vida. La calidad de nuestra oración está marcada por el nivel de nuestro estado de oración habitual, de nuestro estado de amistad con Dios, de amistad con Cristo.

Pero se trata de una amistad con Cristo verdadera, que, por lo tanto, se reduce en una fidelidad y servicio a la Iglesia, porque Santa Teresa y San Juan de la Cruz y Juan Pablo II no pueden separar a Cristo de la Iglesia; porque Cristo llega a nosotros a en la Iglesia y por la Iglesia. la exhortación de Santa Teresa, que el Papa repite como altavoz, se dirige a toda clase de personas desde obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, aún más la de la Iglesia; y especialmente a los jóvenes, a los que anima a ser amigos fuertes de Dios.

Vamos a detenernos esta mañana en este aspecto por su enorme riqueza, encuadrando la oración en él. Es, pues, una invitación a la vida de unión con Dios en Cristo, vida de unión; no solamente «momentos de rezar», que son buenos, sino vida de unión. El mismo Jesús encuadra su oración en una vida de continua unión con el Padre. Está siempre unido a Él. Una unión que en nosotros muchas veces no es reflejamente consciente; pero que debe ser así continuada. Mucha veces sucede como cuando acompañamos a una persona en una concha, que no tenemos conciencia refleja de estar con ella, pero si palpamos un momento de a puto, un peligro, inmediatamente echamos la mano a ella, porque sabemos que estamos en presencia de esa persona, y estamos viviendo en esa presencia.

Esto es, en el fondo, toda nuestra vida cristiana; esa vida de unión intima, anunciada por Cristo y por los apóstoles y proclamar repetidas veces por el Papa Juan Pablo II en su visita a nuestra Patria. En efecto, hablando a los jóvenes les animaba a experimentar esa vida de amistad con Cristo. Y les indicaba expresamente que esa visión del hombre como objeto del amor divino, como imagen de Dios, como destino eterno, como ser redimido por Cristo, como hijo del mismo Padre del cielo, tiene que ser lo que caracterice su estilo y su comportamiento de cristiano. Y lo vuelve a repetir de nuevo en el Nou Camp de Barcelona, hablando de la identidad del cristiano, a quien anima a verse como hijo de Dios, redimido por la sangre del mismo Cristo, coheredero con El, destinado a una meta trascendente. Y a los sacerdotes les animaba a ser amigos fieles del amigo fiel.

Este es, pues, el fondo de nuestra vida. En los momentos de oración actuamos esa conciencia, «abrimos el corazón del Señor»; este aspecto tan importante de abrir el corazón. Abrir el corazón, nosotros no podemos hacerlo, es don de Dios. Es esa devoción que Él infunde dentro de nosotros, cuando parece que se dilata interiormente nuestra capacidad de acoger y de amar. Parece que se dilatan los horizontes, se eleva el corazón; y estamos entonces viviendo como del oxígeno de esa vida divina que el Señor nos ha infundido y que es «el hontanar de la vida de oración». Es la vida de unión con Dios.

Al fin y al cabo, esta realidad del hijo de Dios, redimido con la sangre de Cristo, con una meta trascendente, amado por el Padre, es la nueva creación. No podemos en este momento ignorar que estamos en el Año Santo de la Redención. Coincide con nuestra semana aquí. Y en este misterio de la Redención, lo que la redención realiza en nosotros es una nueva creación. La llama el Papa «nueva creación», y no hace más que citar a San Pablo: «Los que somos en Cristo, somos nueva criatura». La redención nos ha hecho nuevos seres, creación nueva; nueva criatura con un corazón nuevo, con una proximidad nueva de Dios a nosotros, con un conocimiento nuevo interno, que no es simplemente conocimiento de cosas con nuestra inteligencia, sino una manera nueva de conocer, con ese sabor interior y experiencia intima de un nivel que el Señor infunde en nuestros corazones.

En efecto, por el Bautismo hemos sido consagrados para vivir en su presencia. Es una idea que el Papa propone hablando del sacerdocio, pero que aquí podemos aplicarla igualmente. Hablando del sacerdote dice el Papa que el sacerdote es consagrado para ser enviado. Quiere decirnos esto: no es simplemente la consagración un hecho temporalmente previo y luego se le envía; como si pudiera haberle enviado también sin consagración. No; sino que se le va a enviar para una misión que no puede realizar sino consagrado para realizar en persona de Cristo su ministerio de las almas.

Pues bien, el cristianismo en el Bautismo es consagrado para vivir en la presencia de Dios. Es consagrado. No es, pues, el cristiano lo mismo que un pagano que sabe que Dios existe, y sabe que Dios le mira como le puede mirar un helicóptero de la policía desde la altura, sino que es llamado a vivir en la casa de Dios. Y no puede vivir en la casa de Dios por la unción de Dios y el don del Espíritu Santo para vivir en la presencia de Dios.

Y aquí estamos en el fondo, en el hontanar, como llama el Papa hablando de Santa Teresa, «el profundo hontanar de la oración cristiana». Estamos ahí, en ese ser llamados para vivir en su presencia. Esa consagración no es, pues, sólo algo estático; es consagrado para esto; consagrado para estar junto al Señor y vivir en la casa del Señor todos los días de nuestra vida viviendo con la luz de la fe, con los sentidos espirituales que nos llevan a ver las cosas de Dios, a ver las cosas de Dios, a ver el corazón de Dios, a gustar la suavidad de Dios, a gozar de la intimidad de Dios. y esto es el vivir cristiano. Pero no separado de este mundo imaginario, sino es vivir nuestra vida de cada día en el seno de Dios, en la presencia de Dios, en la morada de Dios.

Esto es obra divina. Y no es, como la primera creación, fruto de una simple palabra de Dios, sino es fruto de la obra de la redención. Por su sangre hemos sido redimidos, reconciliados con el Padre, introducidos en la casa del Padre, en la presencia íntima del Padre, por la redención.

Es hermoso contemplar cómo en el Nuevo Testamento se recalca este aspecto de nueva creación comparada con la primera creación. Por ejemplo, San Pablo en la 2ª carta a los Corintios 4, 6 dice: «Aquel mismo Dios que con su palabra hizo que de las tinieblas brotara la luz, ese mismo es el que ha brillado en nuestros corazones para que irradiáramos la luz que se refleja en el rostro de Cristo». Esa palabra ha sido creadora, pero de una creación nueva por la redención de Cristo, por Cristo crucificado. Cristo crucificado es la clave de la nueva creación. Y lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, 4 con aquella bellísima frase de San Pablo: «Nos ha elegido en él para ser santos e inmaculados en su presencia en la caridad». No es que seamos simplemente santos e inmaculados. «bajo su mirada», sino santos e inmaculados «en su casa», «en su presencia», en su servicio íntimo, familiar, viviendo con El, estando con El, teniendo la morada en El.

Reflexionemos. Llamados a la intimidad con Dios por la sangre de Cristo, por la redención. Esa redención, ese Cristo crucificado, no es un paso simplemente previo para que nosotros ahora vivamos una vida aérea; sino que toda nuestra vida la vivimos en Cristo Crucificado. Así como la palabra creadora de Dios no fue sólo una palabra que sonó un momento y ya quedó hecha la creación y ya subsiste por sí sola, sino que esa palabra creadora la sigue conservando, y Dios pronuncia la palabra creadora cada día; cada mañana nueva es un palabra creadora de Dios que sostiene esta creación, la mantiene; así también la palabra recreadora de Dios, que es la redención, no es un hecho que pasó, que creó ya esta situación y ahora ya se puede olvidar, se puede relegar ya al pasado, sino que esa palabra redentora está sosteniendo la nueva creación. Es la palabra de la primera Carta a los Corintios, cuando dice: «Cristo crucificado es para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención» (1 Cor 1, 30; 1, 23). Y dice crucificado en esa forma, «stauroménos», que significa estado permanente. Cristo se acerca a nosotros crucificado. Cristo crucificado, glorioso es verdad; pero crucificado. Y esta es toda la vida nueva.

La vida nueva se nos abre en Cristo Crucificado; se nos abre en el amor inmolado de Cristo que da su sangre y que nos abre su corazón y en su corazón nos introduce en la Trinidad. De tal manera, que la misma Trinidad no es una meta tal, que pasando por Cristo crucificado luego lo dejamos atrás y entramos en la Trinidad; sino en Cristo crucificado-glorioso entramos en la Trinidad. Y Él está siempre presente como crucificado-glorioso. No nos fijemos en el aspecto, como si dijéramos, dolorista de la cruz, sino en el aspecto, sino en el aspecto de su inmolación. El Papa lo ha recordado cuando, hablando de la identidad del cristiano en Nou Camp, subrayaba que aquella oblación que Cristo realizó al entrar en este mundo, que mantuvo y dio sentido y unidad a toda su vida, que dio sentido redentor a su muerte y a sus dolores de la cruz, se mantiene en el cielo, en la liturgia celeste, y se mantiene en el altar. Y así, en la Eucaristía en Cristo crucificado-glorioso el que se acerca a nosotros. Pero curiosamente se mantiene crucificado-glorioso por la Iglesia y en la Iglesia, porque la Eucaristía no es fruto sólo de Dios, sino de Dios en la Iglesia, de Cristo en la Iglesia y el ministerio del sacerdocio está sosteniendo a Cristo crucificado-glorioso en la presencia eucarística, donde se acerca a nosotros y donde nosotros nos encontramos con Él.

Es, pues, la nueva creación en Cristo crucificado-glorioso, en Cristo el Señor, en Cristo que nos ama, en Cristo que se entrega cada día. En la misma Eucaristía no está sólo recordando el hecho pasado de la Cruz, sino que está entregándose a nosotros crucificado-glorioso sí, pero crucificado en la entrega de su vida por cada uno de los hombres a los cuales se acerca y con los cuales se une. Esa unión es el objetivo de la Iglesia: acercar cada hombre a Cristo; es el objetico de los educadores de la fe, como se lo decía en Granada: acercar cada hombre a Cristo; es el objetico de nuestra vida de cada día: vivir la cercanía vital de Cristo en nuestra existencia, y de Cristo crucificado-glorioso. Ahí tenemos, pues, que unir nuestra oración, nuestra vida.

El último aspecto que quiero proponer es la oración capital de Cristo, en la que El, crucificado, nos abre las puertas, y en El, crucificado-glorioso, entramos en esta vida nueva.

Toda oración nuestra tiene que integrarse en la oración capital de Cristo. San Lucas, en el capítulo 3º, anota cómo después del autismo Jesús se puso en oración. Y estando en oración se abrieron los cielos. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias» (Lc 3, 21-22).

Este hecho, esta teofanía, es el signo y preanuncio de toda nuestra vida cristiana. El bautismo de Jesús es imagen de la muerte de Jesús en la cruz, el bautismo por el que Él tenía que pasar y que ardía en deseos de que llegara (Lc 12, 50). En el bautismo se simboliza la inmersión de Cristo en los padecimientos de la cruz. Jesús es bautizado cargado con los pecados del mundo; sale fuera, se pone en oración. Este hecho que sucede ahora es una anticipación de la glorificación, de la resurrección y de la Iglesia. Se pone en oración y se abren los cielos. Es el fruto de la redención, es la vida de unión con Dios: los cielos abiertos. Ya podemos en la tierra vivir en el cielo estando en la tierra; ya se ha roto esa separación, se han abierto los cielos. Y se abren los cielos dándonos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que nos hace hijos, como repite el Papa hablando del hontanar de la oración cristiana. Es ser conducidos por el Espíritu para ser hijos en plenitud. Se nos da el Espíritu Santo. Y se oye la voz del Padre: «Este es mi hijo amado», que se dirige a Cristo y a los redimidos por Cristo, que están en Cristo. Se dirige a cada uno de nosotros: «este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias». El hombre redimido por la sangre de Cristo escucha esa palabra del Padre.

Es verdad que Santa Teresa –y el Papa lo recuerda- tiene como hontanar de su oración el «Abba» de San Pablo: ¡Padre! Es el Padre nuestro, el comentario del Padre nuestro que escribió en Camino de perfección. Es el fondo de toda nuestra oración. Pero reflexionemos sólo en este punto: si nosotros en Cristo decimos: Abba, ¡Padre!, y se lo decimos de verdad por el Espíritu que Él nos da dentro, es porque El primero nos ha llamado: «¡hijo mío!»: «tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias». Y entonces yo le puedo decir: Abba, Padre querido, Padre. Porque hay un dialogo, porque he entrado en el Espíritu por la redención de Cristo. En Cristo crucificado he entrado en la intimidad del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo.

Hay una escena parecida en el monte de la Transfiguración. Cuando Jesús aparece transfigurado prediciendo la pasión y hablando de la pasión que iba a sufrir, Padre, en un arranque de irracionalidad, comprensible le dice: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas» (Mt 17, 4). Pero viene una nube y la nube les envuelva a los tres y también a los apóstoles, como dice San Lucas (9, 34), y sintieron miedo al entrar al entrar en la nube. Y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escuchadle».

Ese entrar en la nube –el Espíritu Santo se simboliza-, ese ser poseído por el Espíritu Santo, introducidos por el Espíritu Santo mientras se escucha esa palabra, causa temblor en nuestro corazón. Es tan grande entrar en la divinidad, escuchar la palabra del Padre: Tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias. Nos parece increíble; y lo seria si no fuese por esa nueva creación, por esa fuerza del poder de Dios. y eso lo somos nosotros, no sólo cuando nos ponemos y de rodillas ante el Sagrario, ante la Eucaristía, o en un momento de oración; lo somos cada instante de nuestra vida. Y cada instante de nuestra vida pesa sobre nosotros el peso infinito del amor de Cristo; y pesa el peso infinito del amor del Padre y estamos envueltos en esa nube. Y si Pedro decía antes: Señor, ¡qué bien!, hagamos tres tiendas; ahora Jesús nos dirá: «Si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y podremos –no una tienda, sino- nuestra morada en su corazón» (Jn 14, 23). Y lo mismo significa cuando dice: «Voy a prepararos un sitio; y cuando vaya y os haya preparado un sitio, volveré a vosotros y os tomaré conmigo» -con Cristo crucificado, porque «cuando yo vaya» significa cuando haya dado mi vida por vosotros y haya sido glorificado por el Padre-, «volveré a vosotros y os tomaré conmigo» y así, apretándoos contra mi herida del costado, contra mi corazón abierto, os llevaré conmigo, «para que donde yo estoy», que es la morada de mi Padre y que es el seno del Padre, «estéis también vosotros» (Jn 14, 2-4). Y eso, no sólo cuando muramos; en nuestra vida de cada día, Dios tiene la morada en nuestro corazón, nosotros tenemos la morada en el Padre. No una tienda pasajera. Es nuestra morada estable en la casa paterna, en la casa solariega de Dios (Jn 14, 2).

Esta es la realidad de nuestra vida de unión con Dios. Este es el hontanar de la oración cristiana que evidentemente no puede reducirse –y lo dirá el Papa- a mecanismos psicológicos; que no está tanto en pensar, en estructurar, en técnicas que despiertan virtualidades psicológicas, sino en amar, en acoger el amor de Dios y en entregarnos al amor de Dios.

Ahora bien, este misterio de Cristo crucificado-glorioso, que nosotros podemos ver en las imágenes, está presente en el sagrario. Es la presencia sacramental, es la presencia eclesial. La Eucaristía nos habla de Cristo crucificado, y nos habla del Padre, y nos habla de la Trinidad y nos habla de la Iglesia. Todo está unido ahí. Y ahí nosotros nos integramos en la fidelidad al amor de Cristo, en la fidelidad y servicio a nuestra santa madre Iglesia.