P. Luis Mª Mendizábal S.J

Hablábamos ayer de la vida de fe. Es la vida de cada día, pero iluminada por la Revelación de Dios, la vida de cada día en su realismo, pero envuelta siempre en esa luz de la fe. Si esa fe es la victoriosa que vence al mundo (1Jn 5, 4), es también el sustrato de todo nuestro comportamiento cristiano. “El justo vive de la fe”, dice San Pablo (Rom 1, 17; Gal 3, 11; Hebr 10, 38); pero esa fe no es una fe fría, sino que es caliente con el calor de la caridad, del amor. En efecto, lo que creemos nosotros es: “Hemos creído en el Amor” (1 Jn 4, 16); y al decir, “hemos creído en el Amor” no es una abstracción, sino hemos creído que el Padre nos ama y ha entregado a su Hijo por nosotros, que Cristo nos ama y se ha entregado a sí mismo por nosotros, que Él nos da el Espíritu Santo como amor; y toda nuestra fe, en el fondo, se centra en creer en el Amor, creer en ese Amor que Dios nos tiene y procurar que nuestra vida corresponda a la realidad de ese amor.

Cuando Jesús –en el Evangelio de San Juan- anuncia que “el que tenga sed que venga a Él y beba el que cree en Él” (Jn 7, 37-38), anota el evangelista que Jesús decía estas palabras sobre el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él (Jn 7, 39). Creer en Jesucristo no es simplemente creer que es en sí Hijo de Dios, sino que es creer en Jesucristo Redentor nuestro. La verdad fundamental del mensaje de Cristo es que el Padre nos ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo por nosotros (Jn 3, 16); y esto es lo que creemos y esta es la verdad fundamental; en ella evidentemente, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no como abstracción lejana, sino con la cercanía de un amor que se ha hecho tangible en la muerte de Jesús en la cruz, y en la donación del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él.

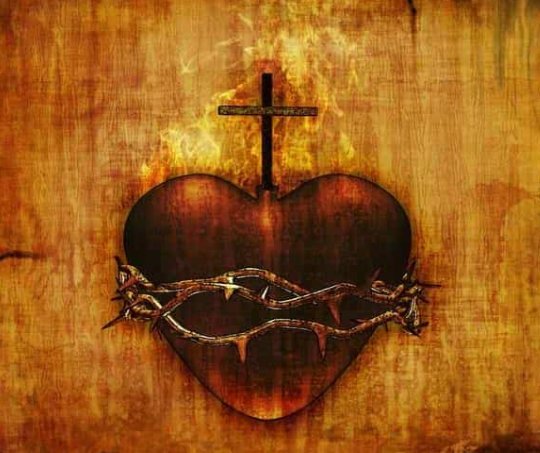

Creer en Él es creer en Él en la cruz, creer en Él contemplando la cruz, mirando “al que atravesaron”, según la visión de Zacarías (12, 10). No es simplemente creer que Jesús es Hijo de Dios y que murió, sino que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Hay que entrar dentro de ese misterio de la cruz, hay que entrar dentro del corazón de Cristo. Cuando nuestra mirada, atravesando el pecho de Jesús, llega a ese fuego, el corazón ardiente y herido de Cristo expresa el amor con que el Padre nos ha amado y el amor con que Él nos ha amado y también el don del Espíritu Santo a nosotros, en esas gotas de sangre y agua que brotan del costado abierto de Cristo (Jn 19, 34).

Por eso, esa contemplación sintetiza la fe. La fe arranca de esa mirada de amor y fe en el amor. Por lo tanto, es aceptación del amor, es creer en ese amor y creer en el amor es abandonarse, con seguridad absoluta, a la realidad de ese amor.

Así miramos al Señor, así vemos el corazón abierto del Señor. La fe no es, pues, una fe fría, sino que es la fe en el amor. Lo podríamos ver sintetizado en la Eucaristía. Nuestra mirada a la Eucaristía –penetrando en ella- no se detiene como en un mero misterio de fe, sino que es un misterio de amor. Penetrando en la Eucaristía encontramos el corazón palpitante de Cristo que nos da el sentido mismo de la Eucaristía. También aquí no es simplemente su presencia, es su inmolación por amor, es su presencia por amor, es su comunión a nosotros en amor, transmitiéndonos los tesoros de ese mismo amor.

El corazón de Cristo es, pues, como el faro de la vida de fe, como el centro de esa vida de fe, que es mirada hacia ese corazón abierto del Señor, al corazón de Cristo resucitado vivo, que se nos muestra, se nos manifiesta. Y ese corazón de Cristo vivo tenemos que verlo con esas insignias de pasión, curiosas, pues siempre hemos de recordar que no es una reliquia lo que nosotros veneramos, sino que es el Cristo vivo que nos abre su corazón y al abrirnos su corazón nos quiere indicar que el corazón que nos manifiesta y nos revela tampoco es un amor abstracto y platónico, sino el amor redentor con que nos ama.

Como “el que me ve a mí ve al Padre” (Jn 14, 9), viendo el amor redentor de Cristo conocemos el amor infinito del Padre, que entrega al Hijo, y encontramos en él, cuando lo miramos, en primer lugar, como una hoguera de amor –amor que nos ha declarado en la cruz- que nos invita a entrar en ella. Pero creo que es ulteriormente importante reflexionar que ese amor que Él nos revela, ese océano infinito de amor debemos considerarlo con esas insignias, esas espinas, esa cruz, ese golpe de la lanza, porque ha de recordarnos continuamente que es el amor redentor con el que dio su vida por nosotros, y recalcamos esa idea importante, “por nosotros”.

En la cristología de hoy se han se han planteado tales cuestiones, a veces, que han ido enfriando la caridad, como si la muerte de Jesús no hubiera tenido conciencia del valor redentor de su muerte, contra todos los testimonios de los textos de la Escritura. El corazón es signo de amor y de interioridad y ese corazón, de esta manera, quita toda ambigüedad a la muerte de Jesús. Lo que recordamos es que esa muerte de Jesús, que visita exteriormente podía ser ambigua, no lo es porque ha sido ofrecida por su corazón. Cuando uno entra en un hospital y ve una sala de gente que está como tal no es redentor, todo depende del modo como se lleva el sufrimiento. Pues bien, el Papa recordaba en su discurso del Nou Camp, en su visita a España, que la muerte y los dolores de Cristo son redentores no por sí mismos, sino por el amor con que Cristo los ofreció por nosotros, por la manera como llevó esa muerte, como abrazó esa muerte, como ofreció su vida, por el corazón con que la ofreció, por su corazón redentor.

Por eso, en nuestra vida de fe tenemos que tener bien presente el corazón del Señor, el amor con que El dio su vida por nosotros; y cuando nosotros nos fijamos en ese Jesús que nos abre su corazón, advertimos que nos revela el amor redentor con que nos amó y entregó su vida por nosotros. Y como quien le ve a Él ve al Padre, vemos en El ese amor extremo con que el Padre entregó a su Hijo, porque, como dice el Papa, en la cruz se nos revela la paternidad de Dios, el amor de Dios, que entrega algo tan costoso como el propio Hijo, como el Hijo entrega algo tan costoso como su propia vida; cada uno de ellos entrega lo mejor que tiene por nosotros.

Y eso lo consideramos y lo vemos como iluminación de nuestra vida real de cada día. “Hemos sido comprados con la sangre de Cristo”, dice San Pedro (1 Pe 1, 19); “habéis sido comprados a precio alto” (1 Cor 6, 20), y nuestra vida ha sido comprada así para que se desarrolle de manera digna de ese precio que se ha pagado por ella.

Pero no es sólo eso. El Señor, de esta manera, nos gana a su amistad. Cuando nosotros hablamos del amor que se manifiesta en el corazón del Señor, hemos de tener muy claro que ese amor es amor de amistad y éste es el elemento fundamental de la vida de fe, elemento fundamental cristiano. No es que El ama simplemente como creador a sus criaturas a las que cuida, sino que ama con amor de amigo que redime y que nos introduce en una amistad con El, en una vida de familiaridad con El, en la casa del Padre, en la presencia del Señor. Términos todos que indican esa familiaridad intima que Jesús anunciaba en la última Cena: “Ya no os llamo siervos, os llamo amigos”, y da la explicación: “porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo os lo he transmitido a vosotros” (Jn 15, 5), os he hecho mis confidencias más íntimas, os he revelado mis secretos más profundos, con vosotros no tengo secretos, sois mis amigos. Y esto sí que nos tiene que hacer reflexionar. Llamados a la amistad con Cristo.

Si comprendiéramos el deseo que Dios tiene de que le amemos, no ahorraríamos esfuerzo por saciar ese deseo. Si comprendiéramos lo que Dios desea tener sus confidencias intimas con nosotros, sus confidencias profundas –no a la manera de experiencias extraordinarias-, reales, profundas, en las cuales Él, como dice Él mismo en la última Cena: “Si alguno me ama, yo le amaré y me manifestaré a él” (Jn 14, 21). Yo le comunicaré esa conciencia de mi presencia, ese consuelo de mi amor, esa seguridad de mi compañía. Y dentro de eso, sin expresarlo a manera de conceptos desarrollados, la penetración en los misterios de Dios, en el misterio de Dios, a la manera como las almas sencillas y buenas penetran el misterio de Dios.

Dios busca esas almas, esos adoradores “que adoren al Padre en espíritu y en verdad” (Jn 4, 23), los prepara, los va realizando progresivamente y va haciéndose cada vez más íntima su unión con cada uno de nosotros. “Ya no os llamo siervos, os llamo amigos”, y la amistad no es el simple amor, la amistad es el amor mutuamente conocido, mutuamente comunicado en la razón de amor. Como repite San Juan, no somos nosotros los que simplemente le amamos con un amor de entusiasmo, “Él nos amó primero” (1Jn 4, 10 y 19) al dar su vida por nosotros, al comunicarnos el Espíritu Santo; y cuando Él nos ha amado, nosotros le amamos y podemos tratar con El de amor.

Santa Teresa decía que “la oración mental es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, pasando ratos largos con Él” (Autobiografía 8, 5) tratando de amistad. Es la vida del cristiano, está llamado a eso, a la amistad de Cristo; pero una amistad, entendamos bien, que no se convierte en una especie de intimismo que nos aliene de la realidad. No. Si Él nos descubre su corazón, si Él quiere encontrar amigos a los que transmita lo que el Padre ha puesto en su corazón, esto no nos lleva a un desentendimiento de la realidad y del mundo, al contrario es siempre el corazón redentor de Cristo el que nos descubre, es siempre el corazón que tiene ansias de salvación del mundo.

La empresa de la Redención no es una empresa mecánica, está llevada adelante por el corazón palpitante de un hombre que es Hijo de Dios; y el que es cabeza de la Iglesia, es el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, pero es con su corazón humano como Él se acerca a nosotros para contagiarnos del mismo deseo de redención del mundo.

Y entonces nos hace entender algo más en esos signos que tiene ese corazón que Él nos descubre, corazón que no es un dolorismo, sino es el corazón ardiente y radiante, pero que lleva dentro una espina y la espina es no sólo el recuerdo de lo que sufrió por nosotros para ponerlo ante nuestros ojos, sino la espina de lo que le duele nuestra dureza y nuestra frialdad y nuestra ingratitud, por lo que nos ama, no porque nosotros podamos hacerle daño a Él.

Cristo ha querido amarnos y amarnos con amor de amistad y el Padre nos ama con amor de amistad, y cuando hay amor de amistad, es imposible amar por amor de amistad sin desear ser amado, si no, no sería amor de amistad. Por eso, desea ardientemente ser amado por nosotros, lo desea, no porque nos necesite, sino porque nos ama. Y cuando nosotros no le amamos, cuando el mundo no cree en Él y no le acepta, le llega al alma, como le llega al alma el gozo y la alegría de quien acepta su amor y se convierte a Él, como lo describe en el Evangelio de San Lucas (Lc 15, 7).

Esta es la realidad viva de nuestra fe cristiana y ésta es la realidad de nuestra vida de cada día, lo vivimos así cada día; de cada día es esa relación personal con Cristo, cada día es empeñarse en esa obra de la Redención, cada día es entender todo lo que nos rodea a la luz de ese misterio del corazón de Cristo.

Y ahí tenemos que aprender dos cosas. Primera, nunca pensemos a Cristo como indiferente a nuestro comportamiento y a nuestra vida, más en particular, nunca presentemos a Cristo como indiferente a nuestro sufrimiento, aun humano y físico, nunca presentemos al Padre indiferente, no es verdad. Cuando nosotros tenemos que vivir –San Ignacio llama “Contemplación para alcanzar amor, para vivir el amor”- cuando nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida como dialogo de amor, y esto es verdad, y esto es el fondo del ser cristiano, tenemos que aceptarlo todo como venido del Amor, y así es en verdad; y lo podemos hacer así porque nos ha revelado su amor en la cruz.

Si sólo viéramos la Creación, no podríamos tener conocimiento de que todo eso venga de amor de amistad de Dios. Pero, es como un cesto de Navidad, un gran cesto, en medio del cual hay una tarjeta en la cual se nos dice: “De parte de Fulano de tal, con muchas felicidades”. Esa tarjeta es Cristo crucificado en medio del universo, que nos descubre el sentido de ese universo. Todo ese universo ahora viene del amor –lo sabemos- del mismo amor que nos ha redimido, del mismo amor personal. Y a medida que uno se va transformando en Dios, lo reconoce en todo y lo ve en todo; no sólo ve la hermosura de la Creación, sino que ve la hermosura de la Creación como obra de amor, de amistad de Dios, como don de amor que Él realiza por amor personal a nosotros, como verdadero don de amor, no sólo de bondad, sino de amor.

El mero don no siempre es obra de amor, muchas veces es de bondad del corazón; la obra de amor es cuando yo doy algo porque amo y, en efecto, cuando hay amor, entonces en seguida viene la pregunta: ¿qué podría darle yo a esa persona? No es simplemente una necesidad que veo, es una necesidad que yo tengo, porque amo, de dar algo de sí mismo, una anticipación del don personal de mí mismo.

Pues bien, eso es toda la Creación a la luz del misterio de Cristo, de la Redención de Cristo, que nos lo ilumina todo. Yo lo entiendo ahora todo. Pero no olvidemos una cosa, toda esta Creación que nos rodea, es don del amor, pero del amor redentor de Cristo, del amor redentor de Dios. Quiere decir, que hay en todo esto la mezcla de lo que el hombre ha puesto de corrupción en ello. Por lo tanto, tengo que entenderlo a la luz de lo que es este misterio de amor redentor.

Entonces el sufrimiento, ¿puedo entenderlo a la luz del amor redentor? Si, lo puedo entender. Primero, yo tengo que habituarme a iluminar todo lo que me acontece con el corazón de Cristo, iluminarlo así porque me explicará, me dará fuerza y me consolará. Me explicará: sé que viene del amor de Cristo y ha pasado por el amor de Cristo, pero no simplemente como una especie de coloquio entro los dos, en que El me lo envía simplemente como si el don fuese el sufrimiento, sino como algo que está dentro de la gran obra redentora. Y esa cruz que me viene, yo sé que me viene del amor de Cristo dentro de la gran obra de la Redención del mundo. Y entonces yo veo la explicación: el sufrimiento me vie dado con amor, pero no gozándome en que yo sufra, sino al mismo tiempo animándome a sufrir para que yo me asocie y colabore a la obra de la Redención y reconstrucción de un mundo que sea realmente el mundo de nueva creación; y ahí se sitúa mi aportación.

Y ahí entonces yo lo entiendo, pero con esa complejidad, no en la simplicidad de un amor platónico, en que no hay ninguna otra realidad que realizar en este mundo, sino con esta verdad del amor redentor de Cristo, que entonces me lo hace entender, aun cuando sea algo que me hace sufrir, pero yo sé que Él no se goza en hacerme sufrir, yo sé que Él –en cierta manera- sufre conmigo, pero me anima, como Abraham animaba a su hijo Isaac camino del sacrificio, no porque no le costara; pero le animaba también, mientras él unía sus sufrimientos y su dolor al sacrificio del hijo.

Pues bien, ésta es una luz maravillosa que viene del corazón de Cristo, del corazón Redentor de Cristo, en un mundo que tiene que realizarse y tiene que transformarse, pero que tiene que realizarse y transformarse a través de los corazones realizados y transformados de los hombres. Por eso, en nuestra vida, si con la contemplación vamos entrando en la largura y anchura, altura y profundidad de la ciencia del corazón de Cristo, que supera todo conocimiento humano (Ef 3, 18-19), entonces sabremos también vivir nuestra vida como verdadera realización de amor. En todo momento, lo iluminaremos todo con la luz de la fe, con el foco encendido del corazón de Cristo, de ese corazón redentor, que me amó, que se entregó por el mundo, por la humanidad y que lleva adelante la obra de la Redención, introduciéndonos a todos en el fuego de ese amor, con el cual nos convirtamos en redentores con Cristo Redentor.