Del libro "EL MISTERIO DEL CORAZÓN TRASPASADO", Ignace de La Potterie

Procederemos aquí en tres etapas: primeramente, desta-caremos algunos aspectos de la estructura literaria del pasaje; después iluminaremos el valor simbólico de los términos «sangre» y «agua»; así se pondrá de manifiesto todo el alcance teológico de la expresión.

a) Correlación de temas en la estructura de Jn 19,28-37

No es momento de llevar a cabo aquí un análisis detallado de la estructura literaria del pasaje. Nos limitaremos a subrayar algunos puntos esenciales, comentando el texto estructurado que se encuentra aquí abajo34.

Hay que destacar, en primer lugar, que existe una estrecha unión entre las dos perícopas 19,28-30 y 19,31-37, es decir, entre la muerte de Jesús y el episodio de los soldados. Sus dos comportamientos contrapuestos (el hecho de no romper las piernas de Jesús, el golpe de la lanza) tiene evidentemente un valor simbólico: señala el sentido salvífico de la muerte de Jesús. Descubrimos así una estrecha conexión entre los w.28.30 y 34. También el «sitio» del v.28 debe interpretarse en sentido espiritual: esta sed expresa el deseo de Jesús moribundo de donar el Espíritu a la Iglesia35.

Esto está a punto de realizarse con su muerte: tradidit spi- rttum (v.30); estas palabras significan al mismo tiempo: «Entregó el espíritu» y «comunicó el Espíritu». Por otra parte, sabemos, por los episodios de la samaritana (4,10-14) y de la proclamación de Jesús en el templo durante la fiesta de los tabernáculos (7,37-39) —dos pasajes en los que también está presente el tema de la sed— que el agua viva que brota del seno de Jesús es un símbolo del Espíritu: esto es precisamente lo que Juan ve cumplirse en el v.34, cuando el agua sale del costado traspasado de Jesús. Desde el punto de vista de la estructura, vemos, pues, que se perfila una continuidad temática entre los w.28.30,34: la sed de Jesús aún en vida, el don del Espíritu a través de su muerte, el agua viva como símbolo permanente de este don después de su muerte.

Estas primeras constataciones nos invitan a un análisis del mismo tipo para la palabra «sangre» del v.34: también aquí descubrimos la correlación de este versículo con los mismos w.28 y 30 que le preceden; en este camino hacia atrás desde el V.34 al v.28, encontramos sobre todo la expresión «está cumplido» del v.30, que es la última palabra de Jesús antes de morir; pero esta palabra ya había sido anticiparla por el evangelista, que la había reforzado con el pronombre rodo: «Todo está cumplido».

Tenemos así, entre los tres textos, dos líneas temáticas pa-ralelas: una que presenta el aspecto directamente cristolágico de la muerte de Jesús, y que está vinculada al símbolo de la sangre («todo estaba cumplido» – «Está cumplido» – «sangre»); y otra, en la parte inferior del esquema, desarrolla el tema pneumato- lógico y se expresa con el símbolo del agua («Tengo sed» – «entregó el espíritu» – «agua»), la primera tiene su punto de llegada en el v.34; sin embargo, la mención de la sangre, después de la muerte de Jesús, se dirige hacia atrás, hacia la que había sido la vida de Jesús, la otra linca, por el contrario, empieza con el nsitio» del v,28; por el hecho de ser un deseo de Jesús moribundo, su sed de donar el Espíritu se orienta hacia adelante, hacia aquello que será necesario para la vida de la Iglesia.

El conjunto de estas correlaciones temáticas entre los w.28.30.34 tiene una importancia decisiva para la interpretación de la sangre y del agua que salen del costado de Jesús. Sin embargo, debemos todavía explicar el alcance simbólico general de los dos términos.

b) Valor simbólico de la sangre y del agua

No nos detendremos en el problema de la historicidad, ni mucho menos en Ja explicación fisiológica del derramamiento de sangre y agua: en tiempos recientes han sido los únicos aspectos del problema que interesaban a ciertos comentaristas, No hay ninguna razón para negar la historicidad del hecho, pero está claro que, para Juan, este hecho adquirió tanta importancia solo por su carga simbólica. Por lo demás, es una ley general: la realidad de los acontecimientos es la condición misma del simbolismo joánico36.

1. En el caso presente, el alcance simbólico de la sangre y del agua viene sugerida directamente; en el v.35, por la triple insistencia del discípulo sobre su testimonio. Pero el testigo san Juan no es solo aquel que atestigua la verdad de un hecho: de lo que ha visto, él pasa a lo que no se puede ver; lo visible es signo de lo invisible, la afirmación de fe del testigo se dirige a esta realidad escondida! , Así es, por ejemplo, para Juan Bautista en el Jordán: él ve la paloma, símbolo del Espíritu, que «se posa» sobre Jesús; a través de este signo, comprende que Jesús es el elegido de Dios (1,325233), y da testimonio de ello. Ocurre lo mismo en la cruz: el discípulo ve que del costado traspasado «sale sangre y agua», y da testimonio con fuerza, no tanto del hecho material en sí mismo, sino de lo que simboliza, de lo que él mismo ha captado con su mirada de fe. Además, su testimonio debería suscitar a su vez la fe de rodos los cristianos: <iut et vos credatis» (19,35). Esta te es descrita de nuevo al final: «Mirarán al que traspasaron» (v.37).

Por ello, hay que concluir que en el v.34 las palabras «sangre» y «agua» pertenecen al lenguaje simbólico del evangelista; si el acontecimiento que él narra aquí rienc una importancia capital, es por lo que simboliza, por su sentido.

2. ¿Cómo concretar entonces el valor simbólico de la sangre y del agua? Empecemos con el símbolo del agua, que es más fácil de explicar por sus referencias bíblicas y las explicaciones dadas por el mismo evangelista.

Todo indica que el agua es aquí un símbolo de la efusión del Espíritu. En 7,38 Jesús había anunciado que de su seno brotarían ríos de agua viva; y según el comentario del evangelista, Jesús «decía esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él» (7,39). La palabra de la Escritura a la que él remite es probablemente Ez 47,1, retomada en Zac 14,8: Ezequiel habla de un río que sale del templo para hacer brotar la vida por todas partes; Zacarías describe las «aguas vivas» que salen de Jenisalén. En Jn 19,34 también el evangelista dice que el agua «sale» del costado traspasado: Jesús es para él el templo escatológico de donde sale el agua viva de la salvación. Así era la exégesis de Hipólito: «A través de la sangre nosotros recibimos el agua del Espíritu»M. Esto encaja perfectamente con el «tradidit Spiritum» de Juan en el v,30, al que precisamente remite nuestro versículo,

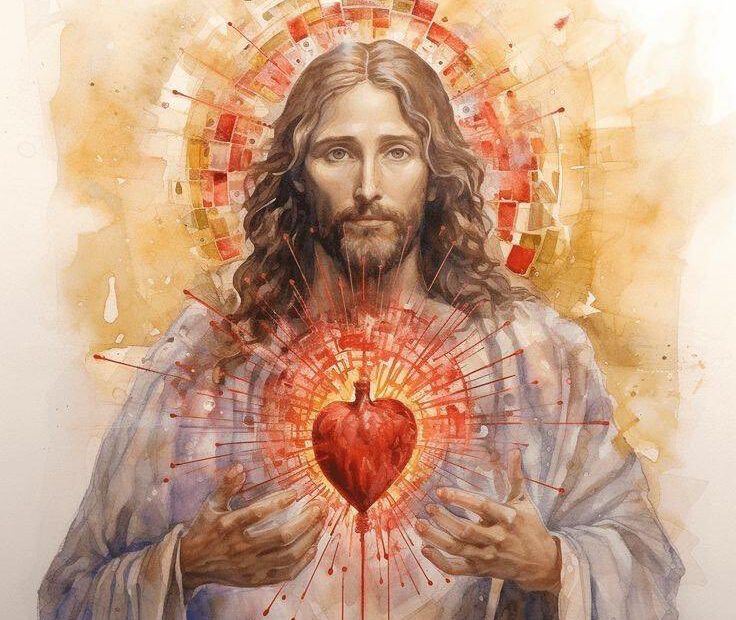

3. ¿Qué valor simbólico hay que atribuir a la sangre que sale del costado de Jesús? Aquí hay que partir de un dato bíblico fundamental: la sangre es la sede de la vida (Lev 17,11.14). Pero la sangre derramada es signo de muerte. Habría que concluir, pues, que el simbolismo de la sangre tiene un carácter ambivalente (vida y muerte)-*5. Conviene distinguir aquí entre signo y símbolo: la sangre que sale del costado traspasado de Jesús es simplemente el signo del hecho material de que ya se ha producido la muerte (cf. el v.30, véase más arriba la exégesis de Brown); pero dado que la sangre es también un símbolo, es necesariamente un símbolo de vida. Esto es lo que sugiere todo el contexto del relato joánico. El exégeta inglés Westcott halló la fórmula exacta; «La sangre de Cristo representa la vida de Cristo»111. La sangre que sale del costado de Jesús ya muerto se convierte para los testigos en el recuerdo y el símbolo de la vida profunda de Jesús antes de su muerte; es el signo visible de lo que era invisible: la conciencia de Jesús. La sangre que «sale» de su costado traspasado nos permite así «penetrar» en su intimidad, en lo que la espiritualidad, a partir de la Edad Media, llamará el «Corazón de Jesús». En consecuencia, llegados a este punto, podemos volver a dar todo su realce a un tema tradicional a partir de san Agustín, el del costado abierto: no por la expresión «latus eius aperuit», que no es de san Juan, sino por el verbo «salió», que de forma análoga lleva nuestra atención hacia lo que estaba «en el interior», y también por el simbolismo de la sangre, que evoca lo que era la vida profunda de Jesús. Por otra parte, esto queda confirmado por lo que hemos concluido hace poco de la estructura literaria: la palabra «sangre», del v.34 nos remite a lo que se había dicho en los w.28 y 30 sobre Jesús antes de su muerte.

Esto es precisamente lo que ahora debemos examinar más de cerca.

c) Interpretación mitológica del simbolismo

Por fin llegamos al centro de nuestro tema. Ahora debemos tratar de comprender mejor el simbolismo de la sangre y del agua desde un punto de vista estrictamente cristológíco: el del misterio de la vida profunda de Jesús. Toda esta perícopa de Juan sobre el cuerpo de Jesús muerto adquiere sentido por lo que nos revela de Jesús vivo,

1, Partamos de lo que nos indica la estructura literaria del pasaje: la «sangre» que sale del costado de Jesús después de su muerte (v.34) es símbolo del doble «Consummatum est» antes de su muerte (w.28 y 30); aquí vemos claramente, como indicamos en el texto estructurado, lo que «simboliza» la sangre de Jesús. Sin embargo, estas dos recurrencias del verbo teté- lestai («Consummatum est») no están en el mismo plano: en el v.30, y solo ahí, es una palabra de Jesús; es lo último que dice antes de morir: esta palabra se halla en el centro de la estructura, Con esta palabra, Jesús expresa un juicio de conjunto sobre toda su obra. Pero esta palabra de Jesús ya había sido anticipada en el v.28 por el evangelista: en este contexto se acompañaba de una serie de detalles importantes que la dotaban de un comentario, abriendo un amplio horizonte sobre ¡a obra de salvación realizada por Cristo. Analicémoslo brevemente.

Observemos, en primer lugar, la adición del pronombre «todo» (Vulgata: «omnia consummata sunt»), medíante el cual la perspectiva se amplía a! conjunto de la misión de Jesús. Esta ampliación se hace aún mayor con las palabras que siguen: «para que se cumpliera la Escritura». Con razón, algunos exégetas recientes conectan esta frase —que expresa una intención, un sentido— no con el «sitio» que le sigue, sino con el verbo anterior: «Todo estaba cumplido»4’. No se trata, pues, del cumplimiento de una profecía particular sobre la sed de Jesús, sino del cumplimiento perfecto (hiña teleiothé) de la Escricura en su conjunto, es decir, del programa mesiánico de Jesús: este se describía, como dirá Jesús a los discípulos de Emaús, en «todo lo que dijeron los profetas*, en lo que había sido escrito por «Moisés y por todos los profetas*; se trata, en definitiva, de lo que «se decía de él en todas las Escrituras* (Le 24,25-27).

Pero también las dos expresiones temporales, al comienzo de la frase, tienen su importancia: «después de esto… ya». Ambas se refieren al episodio anterior, el de la madre de Jesús y el discípulo amado al pie de la cruz. En la manera de redactar el comienzo del v,28, el evangelista introduce este acontecimiento anterior en el programa mesiánico de Jesús, del que Constituye, por así decir, el último acto: «ya la Escritura se había cumplido plenamente». Pero podemos decir que la escena descrita en los vv,25-27 es la del nacimiento de la Iglesia, en la persona de María y del discípulo amado. Como tan afortunadamente dijo un autor medieval, Gcrhoh de Reischerberg, la madre de Jesús es aquí «de la Iglesia santa el nuevo principio», «Ecclesiae sanctae nova inchoatio*42. El acto con el que Jesús concluye su obra es indicar que su madre es ya la «Mujer», la Hija de Sion escatológica de que hablaban los profetas; al mismo tiempo, ella pasa a ser también figura de la Iglesia, como ha sido tan fuertemente subrayado por una larga tra-dición patrística45. Y el discípulo predilecto se convierte en figura de los creyentes. Se comprende así la multiplicidad de resonancias de la última palabra de Jesús, «Estaba cumplido», sobre la que cae aquí todo el acento. Antes de morir, Jesús podía decir que había cumplido toda su obra mesiánica fundando la Iglesia.

Detengámonos ahora en el primer verbo del v.28: «sabiendo» (etdós). Este gerundio se aplica tres veces a Jesús en la segunda parte del evangelio: en los versículos de introducción al relato de la cena (13,1.3); al comienzo de los dos capítulos de la pasión, en el huerto de los Olivos (18,4) y, al final, en la cruz (19,28). De este modo, Juan quiere subrayar que, durante todo el relato de pasión, Jesús va al encuentro de la muerte con plena conciencia del significado del acontecimiento; y esto nos permite entrar en el misterio de su corazón, en el de su conciencia, ti primero y el tercero de estos textos son los más solemnes: «Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo». Y en la cruz: «Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: “Tengo sed”».

Hay que aclarar de que era perfectamente consciente Jesús: ;sobre qué recae la claridad de su mirada interior? En primer lugar, sobre el hecho de que «todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura». En la oración sacerdotal, Jesús había utilizado la misma palabra para dirigirse al Padre: «Yo te he glorificado sobre la tierra, be cumplido perfectamente la obra que me encomendaste» (17,4). Las palabras «todo está cumplido» de la cruz expresan esencialmente, pues, la perfecta obediencia de Jesús al designio del Padre, su conciencia de haber llevado a término la realización de su programa mesiánico, descrito en la Escritura. Esta obediencia de Jesús al Padre, unida al amor del Padre hacia él, se describe también en la alegoría de! pastor: «Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla […] yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre» (10,17-18).

Pero la palabra tetélestai («Consummatum est») pronunciada por Jesús moribundo (v.30) describe igualmente su conciencia de haber cumplido su obra de salvación por amor a la comunidad de los hermanos. El verbo utilizado aquí (teléo) deriva del sustantivo tébs (finalidad, objetivo), que leemos precisamente en 13,1, en el versículo solemne de introducción a toda la sección de la pasión: «El los amó hasta el final»; y «él los amó hasta la manifestación suprema de su amor por ellos».

Jesús manifiesta este amor supremo en la cruz, cuando, en la persona de su madre y del discípulo amado, establece el nuevo pueblo de Dios y le comunica el don del Espíritu Samo. La elevación de Jesús en la cruz se convierte en una «exaltación»: él empieza a ejercer su realeza mesiánica en la nueva comunidad cristiana. Las últimas palabras de Jesús, su «Consum- matum est», son como un grito de triunfo del rey mesiánico sobre el trono de la cruz.

Observemos, por último, en 19,28, una última correlación entre «omttia comummata sunt» y «sitio» al final dd versículo, donde Jesús expresa su deseo de donar el Espíritu a la Iglesia. Analicemos atentamente las múltiples articulaciones del v.28, que se compone de cuatro partes. Las tres primeras, en las que el evangelista comenta el episodio, están orientadas hacia el pasado, que se aleja cada vez más: las primeras palabras («Después de esto») se refieren a la escena anterior; la segunda cláusula («todo estaba cumplido») quiere señalar que este último acto de Jesús moribundo es como la conclusión de la obra mesiánica, de toda su vida; por último, la perspectiva se amplía hacia atrás aún más en la úlrima frase: Juan nos dice aquí que así también se llevaba a cabo el cumplimiento de la obra mesiánica descrita en todo el Antiguo Testamento («la Escritura»). Iodo esto forma parte de las reflexiones del evangelista. Por el contrario, la última palabra del versículo es de Jesús: «Tengo sed». Esta palabra se orienta en sentido inverso: abre la perspectiva dd tiempo futuro, la etapa que comenzaría después de la muerte de Jesús; esta será la era del Espíritu. La obra de Jesús, meta dd Antiguo Testamento, será continuada por la acción del Espíritu durante todo el tiempo de la Iglesia. Estamos aquí, en esta conciencia mesiánica de Jesús moribundo, en el punto de intersección de las dos grandes partes de la economía de la salvación.

Pero hay que señalar que este deseo de comunicar el Espíritu a la Iglesia viene expresado por el mismo Jesús antes de morir; es la última palabra que pronuncia antes del «Consum- matum est* final: en los w.28-30, las palabras «Tengo sed» se hallan, pues, insertadas entre las dos recurrencias de tetélestai («Se ha cumplido»): el primero, recordémoslo, formaba parte del comentario del evangelista (v.28); el otro, que aparece después de «sitio» (v.30), es una de las palabras de Jesús (es su última palabra). Esto quiere decir que el deseo de entregar el Espíritu a la Iglesia también forma parte del cumplimiento de la obra mesiánica de Jesús.

Quedamos asombrados al ver la riqueza que envuelve a estas dos palabras; «sitio» y «Consummatum est», con las cuales Jesús termina su misión; pero es precisamente de este tetélestai final, con todo lo que revela del «alma santa» de Jesús (Guillermo de Saint-‘Ihierry), de su vida profunda, de su conciencia mesiánica en el momento de su muerte, del que la sangre del costado de jesús pasa a ser símbolo: primero, para, los testigos dd Calvario; después, para todos los hombres hasta el fin de los tiempos.

2. Pasemos ahora de nuevo al tema pneumatológito: el don del Espíritu que Jesús deseaba viene simbolizado por el agua viva. Ya hemos hablado de ello. Quisiéramos ahora comprender mejor su relación concreta con el tema cristológico (ver el cuadro, pág. 104). Después de todo lo que se ha dicho anteriormente, bastarán unas breves indicaciones.

En cada uno de Sos tres versículos (w,28,30.34) todo se remite a Jesús. Es él quien dice: «Tengo sed»; es él quien «entrega d Espíritus yes igualmente de su costado del que sale el «agua» que simboliza el Espíritu, También es del seno de jesús del que brotan tos ríos de agua viva del Espíritu (cf 7,38), como el agua viva salía del templo escatológico en la visión profética. Jesús es realmente el templo del Espíritu; con Orígenes, podemos decir que é! es Ja «fuente del Espíritu»Pero debemos observar aún otro detalle dd v.34: Ja estrecha unidad —se podría incluso decir la fusión, la mezcla— entre la sangre y el agua. E[ verbo «salió», que evoca al agua dd Templo en Ez 47, se encuentra aquí en una posición enfática, delame de dos sustantivos: «salió sangre y agua» {que el verbo esté en singular es normal cuando d sujeto es un plural neutro: haima kaihydor), Al texto profetice que anunciaba únicamente Jos ríos de agua viva (cf, Jn 7,38), Juan añade la palabra sangre: es decir, que entre el costado de Jesús, traspasado por Ja lanza, y el agua del Espíritu, se interpone, por así decirlo, la sangre de Jesús. O más bien, los dos elementos parecen mezclarse para formar uno solo- Es quizás lo que la tradición sugiere, aunque incons-cientemente, cuando señala que la mezcla de sangre v de agua da un color rosáceo: «sangre rosada» (cruorem roseum), dice el himno de vísperas dei tiempo pascual; y santa Gertrudis, en la conremplación de la «herida sacrosanta deí costado», relata que ella «fue purificada de toda mancha en el agua rosada (in aqua illa macea) que la lanza del soldado hizo brotar»¿Qué quiete decir? Si no es demasiado minucioso querer dar un alcance teológico a detalles tan pequeños, podemos preguntarnos cuál es la realidad simbolizada por esta estrecha unión (hay que deeir «mezcla») de sangre y de agua, porque está claramente señalada en el texto. EJ sentido solo puede ser el siguiente: e( Espíritu no solo es comunicado por Jesús como un don autónomo y separado, totalmente independíente dd mismo Jesús, sino que es el Espíritu de Jesús; mejor aún: este Espíritu comunicado por Jesús a la Iglesia (= la realidad simbolizada en el agua) es la vida profunda de Jesús mismo («la sangre»), actualizada en la Iglesia por el Espíritu; es Cristo quien sigue estando presente en el Espíritu, En una conferencia reciente celebrada en Roma, el obispo C. Dagens decía; «El misterio del Espíritu Santo es inseparable dd misterio de la cruz de Cristo»; la tarea mis urgente de la Iglesia de hoy es la de «revelar y manifestar al mundo con la fuerza dd Espíritu Santo […] que la cruz de Cristo es para siempre el centro y el punto culminante de nuestra historia»»7.

A la luz de los análisis anteriores, también podemos con-cretar: el «agua viva» del Espíritu hace presente en la Iglesia «la sangre» de jesús; el Espíritu empuja a los creyentes a unirse a Cristo Jesús y a vivir, a su vez, lo que la sangre simboliza, es decir, la vida filial de Jesús, su obediencia al Padre, su oblación interior, su amor salvífico hada Jos suyos; y la sangre que sale dd costado de Jesús después de su muerte es signo de que, en el Espíritu, él aceptó libremente esta muerte para la salvación dd mundo (Jn 3,14-17). En contra de lo expuesto por R. Gi- rard hay, por tanto, que sostener que la oblación interior de Jesús constituye un «verdadero sacrificio»; esta es ese «sacrificio invisible» del que hablaba san Agustín.

Así se prolonga y se actualiza en Ja comunidad cristiana la acción redentora de Cristo, porque él transmite a los creyentes su vida profunda y Jes concede la posibilidad de participar en ella en el Espíritu. l,a Iglesia, en efecto, no es nada más que la continuación de Cristo (cf. Gál 2,20); el Espíritu Santo es la actualidad de Cristo548. La vida de fe de los cristianos, en d Espíritu, es participación en la vida de Jesús.

4. Conclusión

Hay dos aspectos nuevos en esta interpretación de Jn 19,34. El primero consiste en la insistencia sobre la concentración cristológica del pasaje; la sangre y el agua del costado traspasado de Jesús simbolizan —y hacen entender— lo que Jesús vivía en lo más profundo de sí mismo en el momento de su muerte: su obediencia al Padre, su amor a los hombres, la acción del Espíritu, El símbolo de la sangre que sale del costado nos permite acceder, a través de esta «puerta de la vida», a Ja conciencia de Jesús, a su «alma santa», A pesar de la ausencia de las dos palabras «abrió» y «corazón», al recurrir al simbolismo y al análisis del contexto, encontramos dos temas tradicionales: la «apertura» del costado y el «corazón» de Jesús. El «agua» del costado, por otra parte, simboliza el Espíritu del que Jesús era templo y del que pasa a ser fuente. 1.a estrecha conexión de los símbolos de la «sangre» y del «agua» se concluye del análisis anterior, que no hace sino reforzar lo que ya habíamos señalado en el esquema: el asombroso pa-ralelismo entre el tema cristológico y el tema pneumatológico: la sangre y el agua son los símbolos de la vida de Cristo y del don del Espíritu. Como se ha dicho, la estrecha relación entre la cristobgía y la pneumatologia es un rema muy estudiado en estos últimos años45. Nuestro pasaje ofrece una visión nueva de ella. Ahora quisiéramos comparar estas conclusiones con las interpretaciones de Jn 19,34 en la tradición medieval y patrística, de las que se hizo un breve resumen en la primera parte de este estudio.

El estudio del símbolo de la «sangre» nos ha orientado, como decíamos, hacia la «interioridad» de Jesús moribundo: esta interioridad se expresa en las dos últimas palabras: «sitio» y «Consummatum est». Por el énfasis en la dimensión existendal de la escena, es decir, en la subjetividad de Jesús, en su conciencia, es normal que estos aspectos hayan sido percibidos y vividos sobre todo en la mística medieval.