VIDA

El culto del Sagrado Corazón el último año de la vida de Margarita

Bien vendrá echar una mirada de conjunto sobre estos tres años en que la gran devoción progresa sin cesar.

Salida de Paray, se extiende primero por los Monasterios de la Visitación de Dijon, Moulins y Semur; llega en seguida a Lyon y Marsella, salta hasta Inglaterra, avivando los gérmenes allí sembrados por el P. Claudio. Una circular de la Superiora de Dijon llevaba la feliz nueva a los 143 Monasterios de la Visitación. El fuego divino va conquistando Francia, Italia, Saboya, Polonia, el joven Canadá. Varios ilustrísimos Ordinarios permiten en su diócesis la Misa propia. Circulan por doquier varios libritos y miles de estampas. Aquellas recatadas confidencias del Divino Corazón a Margarita, y de ésta a su Director en 1675, han salvado el recinto de Paray y resuenan en todos los oídos cristianos. ¡Qué resultados tan grandiosos y con qué medios tan pequeños, y en solo cuatro años escasos! ¿No anda de por medio la palabra infalible del Divino Rey, REINARÉ A PESAR DE MIS ENEMIGOS?

Pues mucho más amplias perspectivas están reservadas a esta devoción esencialmente conquistadora.

¡Lástima grande que ni noción de ella había en nuestra España! Mas no hayamos pena; que la tardanza en apuntar en nuestro cielo este nuevo Sol, se compensará con creces con lo glorioso de su carrera y brillará con más esplendor que en ninguna otra nación del mundo. «REINARÉ EN ESPAÑA Y CON MÁS VENERACIÓN QUE EN OTRAS PARTES». Cierto que el Señor escoge a Francia como cuna de la nueva devoción; pero tendrá la especial delicadeza de venir Él mismo a implantarla en nuestra Patria con idénticos caracteres a la de Paray, sin contentarse con que sea de importación extranjera. No hay más que abrir la historia.

Aquel sol divino ilumina de rechazo delante de los hombres a la humilde Margarita, sobre todo en estos últimos meses de su vida. La rodea una aureola de santidad. De todas partes acuden sacerdotes, religiosos, predicadores, simples fieles a verla, a consultarla, a pedirle oraciones y consejos; y se vuelven satisfechos de haber visto a «la Santa». Aun los obreros que entran en el Monasterio, se dicen al divisarla de lejos: «Venid a ver a la santa de la casa».

«¡Ay, no me conocéis! –se queja ella apesadumbrada– que no soy sino una pecadora sin mérito alguno, henchida de orgullo y de malicia.»

Su fisonomía espiritual

Se deducen espontáneamente sus rasgos de las declaraciones de algunas de sus Hermanas de Paray. Reserva perfecta, caridad inalterable, verdadera pasión por el sufrir, sed in extinguible del divino amor y continua e íntima unión con S. D. M.; de tal modo que, cuando se encuentra sola, escribe de rodillas por respeto a la divina presencia.

Un nuevo rasgo se dibuja ahora muy vigoroso: la paz inalterable de su alma endiosada. Va apaciguándose el tumulto de las pasiones; la voluntad de Margarita se identifica cada vez más con la divina y los deseos, aun los mejores, se extinguen. En fin, el corazón de la gran Santa está de tal manera unido al de su Dueño absoluto, que diríase que no forman ambos sino un solo corazón. Margarita queda reducida a completa impotencia espiritual; apenas si puede rezar ni sus oraciones vocales de obligación, ni tener su lectura espiritual. Ni siquiera se puede afligir de este estado; no hace otra cosa que descansar en el «amante Corazón de mi Jesús», que ha llegado a ser el todo de su vida. Aun aquellos tres grandes deseos que arriba dijimos de amar a Dios, de padecer por este amor y de morir en este amor se han apaciguado.

«¿Será –se pregunta– insensibilidad espiritual o infidelidad mía o señal de horrenda reprobación?» No lo sabe, ni se para a reflexionar; le basta sentir que ya no se pertenece y que es toda de Jesús. «El Corazón de Jesús –se d ice– querrá por mí. Él amará por mí. Él suplirá todos mis defectos». «No tengo más que un negocio –escribe por entonces–: amar, olvidarme y anonadarme». ¿No es ésta la vida incoada del cielo, que muy pronto apuntará para la Santa evangelista del Divino Corazón?

«Tranquila como una tarde de otoño»

Así salía de este destierro suavemente iluminada por el nuevo sol, el cual aun le descubrirá intimidades de las almas y algunos sucesos futuros. A una Hermana, por ejemplo, le adivina exactamente sus disposiciones interiores y le predice puntualmente los pasos de su vida espiritual. De un religioso dominico, único pariente de la Santa, que va a visitarla con su hermano Jacobo, le dice a éste:

«Déjale que se ría; son sus postreras alegrías». Se vuelve sano y regocijado a su casa y a los ocho días había pasado a mejor vida.

Más admirable es el caso de Angélica, cuñada suya. Va a visitarla ésta acompañada de su otro hermano, Crisóstomo Alacoque, y le suplica le alcance la gracia de salvar su alma a cualquier precio.

—¿A cualquier precio? ¿Lo has pensado bien?

—Sí, lo he pensado bien.

—Pediré a Dios tu salvación con tanto fervor como si se tratase de la mía; pero Él me inspira que te costará caro.

—No importa, me someto enteramente a la divina voluntad.

Regresan ambos cónyuges a su casa; a los dos días la asalta a ella un intenso dolor en la cara. Se le aplican toda clase de remedios; la examinan los más afamados doctores de varias ciudades; todo inútil.

Ellos no acaban de resignarse a la divina voluntad; piden angustiosamente oraciones a Paray; la enfermedad sigue progresando. «En vano buscarás remedios humanos que de nada te han de servir», contesta su santa hermana.

«No curará –añade por fin–, porque esta enfermedad es para ella la salud espiritual. ¿No le había dicho la enferma que quería salvarse a cualquier precio? Las oraciones de la Santa recaban para ambos esposos la necesaria resignación, y al día siguiente entrega Angélica su alma a Dios con señales ciertas de salvación.

Curación extraordinaria

Fue cosa del todo averiguada. Una Hermana conversa, recién entrada en el monasterio, se hiere en una pierna con un hacha. Temerosa de que la despidan, se calla semanas enteras su mal. Empieza por fin a curarse, y un nuevo accidente vuelve a abrir la llaga; ella sigue callada. Pero si esta Hermana es una Santa como todos dicen, ¿porqué no me ha de curar a mí?, piensa para sus adentros. Llena de confianza, se aproxima un día a la Santa y toca con su pierna herida la parte inferior de su hábito. Siente en seguida que la herida mejora, y al poco tiempo está completamente curada. En señal de gratitud va a contárselo todo a su bienhechora, y ésta, apurada: Haga el favor, le suplica, de callarse. Muerta Margarita se divulgó la curación, que todos atribuyeron a sus méritos.

La gran apóstol del Sagrado Corazón está llegando a su ocaso. La espiga bien granada ha madurado de prisa al sol del sufrimiento, y puede segarla ya el divino cosechero.

«Ya no viviré mucho, porque nada sufro»

No contaba todavía la H. Alacoque cuarenta y cuatro años de edad, y andaba ya muy achacosa. Sus largas y penosas enfermedades y su heroica y continua

mortificación interior y exterior le hacían parecer una anciana. Con mucha caridad y prudencia le prohibió la nueva Superiora la Hora Santa y todas sus austeridades. Ella se sometió, como siempre, a todo dulcemente. Esto sucedía en junio de 1690. «Ya no viviré yo mucho –iba repitiendo–, porque ya no sufro».

Al mes siguiente una sonrisa de alegría iluminaba su vida, que pronto iba a trasponer las cumbres eternas: la fundación de la capilla dedicada al Divino Corazón por su hermano Crisóstomo en su parroquia de Bois-Sainte-Marie. Ya no sería el jardín de Paray el único Santuario al Divino Corazón dedicado.

Pronto había de desaparecer la santa apóstol para que se expansionara victoriosa la divina devoción. En esta creencia comenzó el día de la Visitación (2 de julio) un retiro interior que debía durar cuarenta días, como preparación inmediata para el gran viaje. Quería, decía ella, «estar preparada a comparecer ante la santidad de Dios, cuya justicia es tan formidable como impenetrables sus juicios».

¡Notable contraste! La alegría por verse ya próxima a la eterna posesión de su Amado la inquieta, porque «una criminal no tiene derecho a dejarse llevar de semejantes sentimientos». ¡Lástima grande que sólo escribiese los sentimientos de los dos primeros días de su retiro!

«Moriré de esta enfermedad»

El 8 de octubre se sintió acometida de una calentura muy ligera que la obligó a guardar cama al día siguiente y dejar para siempre su querida celda para trasladarse a la enfermería. Llamaron al doctor Billet, médico que, desde muchos años, hacía de la casa. Muchas veces había confesado sinceramente que para las enfermedades de Margarita, ocasionadas por el amor divino, no encontraba remedio alguno.

Examinó el mal, y ninguna importancia dio a aquel «poquito de calentura sin accidentes molestos». Más aún; el mismo día de su muerte afirmó de nuevo que no había ni siquiera apariencia de semejante desenlace. Margarita, sin embargo, insistió siempre en afirmar que moriría. Hizo llamar a su última novicia y le dijo: Venid a verme, querida Hermana, porque moriré de esta enfermedad y no tendremos mucho tiempo de estar juntas. Otra de sus novicias tenía un miedo horroroso a la muerte. Muchas veces le había predicho su santa maestra, y ahora se lo repitió más de una vez, que moriría en sus brazos. Así sucedió.

«Laetatus sum in his…»

Margarita seguía preparándose alegremente para recibir a su Esposo. ¿Qué noticia me podía dar más alegre? Me voy a la casa del Señor. Conoció una de las Hermanas que la enferma sufría extraordinariamente y se le ofreció a procurarle algún alivio. Muchas gracias, le respondió; pero son muy cortos los instantes que

me restan de vida para desperdiciarlos. Mucho sufro, mas no lo bastante para satisfacer mis ansias de padecer.

Tal era el contento que sentía viviendo y muriendo en la cruz, que, a pesar de ser ardentísima su ansia de gozar de su Dios, lo era todavía más la de permanecer así como estaba hasta el día del juicio, si ésta fuese la divina disposición. Así que no perdía ocasión de mortificarse. Pocos días antes de caer enferma no quiso probar las uvas en la vendimia; y para hacer más perfecto el sacrificio, pidió antes la debida licencia. Jamás demostró repugnancia en tomar aun las más amargas medicinas, ni después de tomarlas quiso enjuagarse la boca.

Cada vez se unía más estrechamente con su Dios y se separaba más de las criaturas por el vehemente deseo de quedar para siempre oculta a su estima. Conservaba en un armario bajo llave un cuaderno manuscrito con su autobiografía (sin terminar) que el P. Rolin, S.I., le había obligado a escribir, prohibiéndole formalmente que lo quemase. ¿No estaría ahora desligada ya de su promesa? Así lo creyó la humildísima salesa, y encargó a una de sus novicias lo quemase todo sin dejar rastro. Gracias a la Madre Superiora, que se hizo cargo de todo, poseemos aquellas amarillentas páginas escritas por la gran Santa.

El Santo Viático

En la mañana del octavo día de caer enferma comulgó por Viático sin decir nada, a nadie. Muchas veces se lo había pedido a su Superiora; pero en vano, por creer todos que no moriría. La enferma no insistió más; pero el 16 por la mañana, todavía en ayunas, manifestó deseos de comulgar, y recibió en su intención a su Amado como Viático para un inminente viaje.

El día lo pasó como los precedentes. Se presentaron al anochecer síntomas un poco más inquietantes y acordaron velar a la enferma. Lo hizo hasta las ocho de la mañana su novicia preferida, entonces joven profesa. ¡Con qué gozo recordaba ésta, durante toda su vida, aquella noche tan de cielo!

Se sucedían las oraciones, jaculatorias, inspiradas por el impaciente deseo de volar a su Dios y las súplicas humildísimas y confiadísimas a la divina misericordia. Le predijo que de todas sus novicias sólo ella llegaría a ser un día superiora del Monasterio de Paray y juntamente su sostén y ornamento. Así lo fue.

El último día

Estamos en el 17 de octubre de 1690. En él había de oír Margarita el suspirado anuncio: Ecce Sponsus venit. Nadie de los que la rodeaban lo creía. Al médico que la aseguraba que no moriría: «ya lo veréis», le contestó dulcemente. Y a la Madre Superiora, que dispuso se avisara a su familia, respondió que no la vería y añadió: Muramos y sacrifiquémoslo todo a Dios.

Mas faltaba a la fidelísima esposa la última purificación obrada en su alma por el que había sido siempre su Esposo de sangre. Había de sentir hasta el fin el peso abrumador de la santidad de justicia. En medio de su admirable paz, se siente súbitamente atacada de extraordinarios espantos a la vista de los terribles juicios de Dios. Sus ardentísimos deseos de morir, se truecan se en profundos terrores.

¿Se salvará o se condenará? Duda punzante que la oprime y destroza; sus descarnadas manos estrechan contra su corazón el crucifijo y grita con voz entrecortada por el llanto: ¡Misericordia, Dios mío, misericordia!

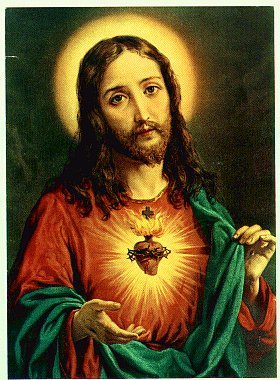

La confianza en los méritos de Jesucristo y el amor a su Sagrado Corazón tranquilizan por fin poco a poco a la enferma. Purificada su alma por esta última y terrible prueba, ya no halla obstáculo a la tan deseada unión divina, y la paz invade su alma y transfigura su rostro. Se pone a platicar con las religiosas que rodean su pobre cama. A una de ellas, muy opuesta al principio a la nueva devoción , le hace señas para que se acerque y le dice: Dentro de poco me abismaré en el Corazón de Jesús.

«Mi muerte es necesaria a la gloria de Nuestro Señor Jesucristo»

Esto dice a otra que había sido su principal confidente. Tenía razón Margarita. Para dar a la nueva devoción el vigor necesario que subyugara a las almas, era necesario dar a conocer sus orígenes y descubrir los secretos de Paray-le-Monial. Y esto era imposible viviendo la confidente d el Divino Corazón. Una vez fallecida, descorrió el velo completamente el P. Croisset en la vida de Margarita con que coronó su precioso libro.

La muerte se llegaba a pasos de gigante. Le sobrevino una opresión que la imposibilitaba para estar acostada. Las dos enfermeras la incorporaron para que respirase más libremente y para aliviarla del fuego interior que la devoraba. ¡Me abraso, sí, me abraso!, decía ella. ¡Ay, si fuese en el amor divino! Pero nunca he sabido amar perfectamente a mi Dios. Y dirigiéndose luego a las que la sostenían, les dijo con seráfico acento: Pedidle perdón para mí y amadle vosotras con todo vuestro corazón para reparar los momentos en que yo no lo hice.

No obstante, a nadie podía engañar; el ardor de sus palabras y la expresión de su rostro manifestaban bien a las claras el amor divino que la consumía. Pasada aquella breve opresión, sobrevinieron continuos desmayos; se acercaba el desenlace. No lo creyó el doctor Billet. Ni accedieron a sus deseos de comulgar por Viático; lo haría al día siguiente. ¡Ya no amanecería para nuestra Margarita! Gracias que ella se había anticipado recibiéndolo, según dijimos, como tal en su intención. Se marchó el médico, la comunidad se fue al refectorio y quedó velando a la Santa doliente una sola enfermera.

«¡Oh, qué dulce es morir después de…?»

Entraba en la última hora de su vida mortal con tal calma, que parecía iniciarse alguna mejoría; hasta la misma enfermera pareció dudar un instante de que se iba llegando el término tan deseado.

¡Qué muerte tan seráfica! El amor divino se ceba en la enamorada de Jesucristo con más fuerza que nunca y se pone a hablar en términos fogosos a su enfermera de las pruebas que el Divino Corazón nos ha dado de su amor y de nuestra ingrata correspondencia. ¡Ay, Señor!, exclama, ¿hasta cuándo he de permanecer en este lugar de destierro? Le dicen que, según la opinión del facultativo, esto puede prolongarse. No lo cree así la enfermera, y la enferma repite alborozada: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini ibimus. «Sí; espero por el amor del Sagrado Corazón de Jesucristo que iré pronto a la Casa del Señor».

El Divino Corazón la hinche de consuelo. Muy pronto iba a ver realizadas aquellas consoladoras palabras que tantas veces había repetido: ¡Oh, qué dulce es morir después de haber tenido una tierna y constante devoción al Corazón de Aquel que nos ha de juzgar! Transcurren algunos instantes; la moribunda ruega avisen a la Madre Superiora cuando vaya a entrar en agonía; pide además que se recen entonces cerca de su cama las letanías del Sagrado Corazón de Jesús las de la Santísima Virgen y que invoquen en su favor al Ángel de su guarda, a San José y a San Francisco de Sales. Apenas ha terminado de dar estos encargos, una convulsión hace creer que se acerca el desenlace; la enfermera sale precipitadamente en busca de la Superiora; otra religiosa quiere detenerla, pero Margarita le dice sencillamente: Déjela, que ya es tiempo.

Se abisma en el Corazón de Jesús

Son cerca de las siete, y la comunidad, después de cenar, se halla en recreo. La Madre Superiora, que acaba de llegar a la celda de la enferma, manda que se avise en seguida al médico. Madre mía, le replica dulcemente Margarita, ya no necesito nada más que de solo Dios y de abismarme en el Corazón de Jesucristo. Mientras tanto acuden las otras religiosas en tropel, y desoladas rodean el lecho de su querida hermana. Ésta advierte animosa que urge el darle los últimos sacramentos; y mientras van corriendo en busca del capellán, consuela a sus compañeras encargándoles «se den todas a Dios sin reserva ni división».

Pronto entra el sacerdote con los santos óleos; la moribunda intenta incorporarse, y dos Hermanas, Francisca Rosalía Verchére y Petronila Rosalía de Farges, se precipitan en un movimiento irreflexivo para sostenerla. ¡Cuál no sería después la emoción de ambas al recordar que muchos años antes les había predicho por separado su santa Maestra que moriría en sus brazos! La respiración se hace cada vez más dificultosa; el nombre de JESÚS, pasando por sus labios abrasados por la fiebre, y a no se oye, se adivina. Termina el sacerdote de darle

la cuarta unción, pronuncia un Jesús envuelto quedamente en un soplo casi imperceptible y exhala suavemente su espíritu en aquel Divino Corazón que había sido el centro de toda su vida. Sucedía este dulce tránsito entre siete y ocho de la tarde, 17 de octubre de 1690. Contaba la gran Santa 43 años y unos meses de edad, y 18 de profesión.

Todos los años se reúnen en el mismo día y hora las religiosas del Monasterio de Paray y visitan procesionalmente el aposento convertido en capilla de donde voló su santa Hermana a la Patria. Allí oran y cantan un cántico cuya estrofa final dice:

¡Ah! Ve a morar a la feliz mansión, alma ferviente, fiel confidente. Esposa del Sagrado Corazón.

«Como la muerte tenía menos parte que el amor divino en la separación de su alma –escribió después su gran historiador Mons. Danguet–, pareció respetar aquélla su cuerpo; muy lejos de quedar desfigurado su rostro, parecía más majestuoso y bello que antes; el terror y el espanto que suelen infundir los cadáveres fueron desconocidos aun de las más jóvenes y tímidas.»

«¡La Santa ha muerto, la Santa ha muerto!»

Así decían en seguida, y a pesar de lo adelantado de la hora, por las calles de la pacífica población, aun los pequeñuelos. El día siguiente todos acudían a porfía empeñados en conseguir alguna reliquia, cualquier cosa de la que todos apellidaban «Santa», en tocar objetos de devoción a sus restos. No daban abasto las Hermanas encargadas. Ni ¿qué podían darles de una religiosa que no había dejado en su pobrísima celda más que sus escritos, el libro de las reglas y su disciplina?

Los funerales constituyeron un triunfo esplendoroso de la humildísima Margarita. La ciudad entera de Paray-le-Monial estuvo presente. Su cadáver lo inhumaron en el coro, en el mismo sitio donde recibiera las íntimas confidencias y las estupendas revelaciones de Jesucristo. Su tumba fue en todo tiempo glorificada por el Señor con innumerables favores y milagros fidedignos.

Así murió la celosísima apóstol del Sagrado Corazón; la gran evangelista del nuevo Evangelio del amor, la fidelísima Esposa de Jesucristo, la que debe ser principal Patrona y modelo de todos los amantes y apóstoles del amantísimo Corazón del Salvador.

La suprema exaltación

Al compás del culto al Divino Corazón creció también la fama de santidad de su discípula predilecta.

Introducida la Causa en Roma, fue declarada Venerable por Su Santidad León XII el 30 de marzo de 1824. En el reconocimiento canónico del cadáver, después de siglo y medio de enterrado, se halló intacto y fresco aquel cerebro que había consagrado todos sus pensamientos al Corazón de Jesús.

Al despuntar el día 4 de septiembre de 1864, repetidos cañonazos disparados desde el castillo de Sant’Angelo anunciaban Urbi et Orbi que la Santa Iglesia proclamaba Beata a la Virgen de Paray. Al año siguiente se celebraban en todos los Monasterios de la Visitación solemnísimas fiestas.

Por fin, el 13 de mayo de 1920, fiesta de la Ascensión, el Santo Padre Benedicto XV, asistido de su Colegio de Cardenales en pleno, rodeado de innumerables Obispos y Prelados de todo el orbe católico y delante de más de 50.000 fieles de todas partes, reunidos en la Basílica de San Pedro, declaraba con todo el fausto de las grandes fiestas vaticanas que quedaba inscrita en el número de los santos la humildísima religiosa de la Visitación, que en adelante se había de llamar SANTA MARGARITA MARÍA DE ALACOQUE.