OBRAS COMPLETAS

ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS

MEMORIA ESCRITA POR ORDEN DE LA MADRE DE SAUMAISE

Nuestro Señor no quiere corazones partidos. — Habiendo pasado los primeros meses del noviciado sin poderme despegar de un afecto particular, que ponía muchos obstáculos al amor que mi Amado deseaba de mí, y habiéndome reprendido por ello interiormente repetidas veces, sin que me llegara a corregir, una tarde me reprendió en la oración, diciéndome: No quiero un corazón dividido, y si no te apartas de las criaturas, me retiraré de ti. Tanto lo sentí, que le rogué no me dejase poder más que para amarle y le prometí que haría todo lo posible para apartarme de cuanto pudiera desviarme de Él.

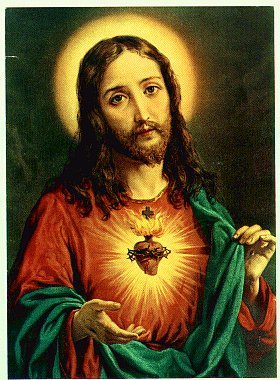

[Tan desasida me he sentido de entonces acá de todas las criaturas, que estoy completamente indiferente a su amistad.]Nuestra voluntad encuentra su fuerza en el Sagrado Corazón. — Como sintiese gran repugnancia para cierta mortificación, me mostró interiormente su sagrado cuerpo, cubierto de llagas, dándome a conocer lo que había hecho por mí y reprochándome mi ingratitud en no vencerme por su amor. «Dios mío, ¿qué queréis que haga, puesto que mi voluntad es más fuerte que yo?» Me dijo que si la introdujera en la llaga de su Sagrado Costado, nada me costaría el vencerme. Yo le repliqué: «¡Oh mi Divino Salvador, introducidla Vos tan adentro y encerradla tan bien, que jamás pueda salir de allí!» Desde entonces me sentí con más fortaleza para vencerme y pensé que en adelante nada me sería difícil.

Nuestro Señor propone a Margarita María que ofrezca todas sus penas por el restablecimiento de la caridad en la Comunidad. — Un día, después de comulgar y al tiempo de dar gracias con ardiente deseo de hacer algo por Dios, este Amado de mi alma me dijo interiormente: ¿No te gustaría sufrir todas las penas que merecen tus pecados y los de tus hermanas, a fin de que sea yo glorificado por todas estas almas…? Inmediatamente le ofrecí la mía y todo mi ser para que dispusiese de todo según su voluntad: pues aunque mis penas hubieran de durar hasta el día del juicio, con tal que Él fuese glorificado, yo estaría contenta.

Le rogué en la oración que me diera a conocer el medio de satisfacer mi deseo de amarle. Y me hizo ver que no es posible demostrarle mejor nuestro amor que amando al prójimo por amor a Él y que debía ocuparme en procurar su salvación, siendo necesario que olvidara mis intereses para hacer míos los del prójimo, así en mis oraciones como en todas las obras buenas que por la misericordia de Dios pudiera hacer.

Y como no entendiese lo que esto quería decir, me dio a conocer que pedía el restablecimiento de la caridad, puesto que por las faltas cometidas (por algunas religiosas) contra esta virtud, se habían separado de Él, que es la misma caridad. Que estos miembros medio podridos y prestos a ser cortados le causaban grandes dolores; y que si aún no habían recibido su castigo, debían atribuirlo únicamente a la intercesión de su Santísima Madre, a quien había yo de tener gran devoción.

Le agradecí su bondad por la gracia que nos concedía por intercesión de esta santa Madre, y quedé con esto tan vivamente conmovida, que hubiera aceptado toda clase de penas, aun las del purgatorio, aunque fuera hasta el día del Juicio, para satisfacer a su bondad y cumplir lo que de mí quería.

Algunos de sus puntos de oración. — Muchas veces no podía fijarme al meditar en los puntos preparados. La causa de esta impotencia tan grande era el sentir mi corazón como penetrado de la presencia de Dios, sin más movimiento ni afecto que amarle, con vivísimo deseo de sufrir por este mismo amor. En estos casos hacía mi oración sobre dos o tres palabras como éstas: «No, Dios mío, jamás os opondré resistencia». Y en otros repitiendo estas otras: «Bástame, oh Amado mío, con estar en vuestra presencia como Vos queréis». Una vez decía: «¡Oh, cuán hermoso es el Amado de mi alma! ¿Por qué no he de amarle perfectamente?»

Sorda, muda y ciega, en la presencia de Dios. — En cierta ocasión en que me quejaba a Nuestro Señor de estar en su presencia sin hacer nada, oí interiormente esta reprensión: «Si quiero que estés en mi presencia sorda, muda y ciega, ¿no debes quedar muy contenta?» Y efectivamente, quedé satisfecha por entonces.

Nuestro Señor no tolera las miras personales. — [Me inquietaba yo muchas veces porque me parecía que perdía el tiempo y me quejaba de esto frecuentemente a mis directores. Me dijo que me era forzoso permanecer así, puesto que Dios así lo quería.] Una vez, durante los ejercicios1, mi divino Jesús me hizo conocer muy bien que todas estas inquietudes provenían de buscarme a mí misma, lo que me ponía en riesgo de perderle a Él y de perderme también a mí, por mi excesiva curiosidad. Me añadió que cuando hace Él su mansión en un alma, quiere un entendimiento sin curiosidad, un espíritu sin juicio, un juicio sin voluntad y un corazón sin otros movimientos que los de su amor. Me ofrecí al mismo tiempo a su bondad, colocándome en una completa dependencia y sumisión a su voluntad, y propuse no resistirle ya más.

Semejanza con Jesús Crucificado. — Estando el día de Difuntos (2 de noviembre de 1672) en presencia del Santísimo Sacramento para desagraviarle del abuso que hago de sus gracias, así en la recepción de los sacramentos como en la oración, me inmolaba a su voluntad y le pedía que recibiese el sacrificio de holocausto que deseaba hacerle, suplicándole que lo uniese al suyo. «Acuérdate–me dijo Él– de que quieres desposarte con un Dios crucificado; te es por lo mismo necesario hacerte semejante a Él, despidiéndote de todos los placeres de la vida, pues ya no habrá para ti ninguno que no esté señalado por la cruz».

Será Margarita una víctima sacrificada para apaciguar la justicia de Dios. — Un día en que me puse a considerar a este Divino Salvador en la cruz donde murió por todos, me dijo que me era preciso dejarme clavar en la que Él me diese, la cual sería tan áspera, que si no me confortase su brazo poderoso, me sería imposible permanecer en ella, y que me había traído a esta casa para satisfacer a su justicia que estaba irritada y no se aplacaría sino por el sacrificio de una víctima.

Infundió esto en mí gran temor, pues no entendía lo que significaba. Y con toda confianza le dije: «Dios mío, dadme a conocer cuál es la causa de vuestro enojo». “Los pecados ocultos a los ojos de las criaturas”, me pareció que me replicaba, y que no podían estarlo a los suyos. [Nuestro santo fundador decía, por su parte, a esta divina bondad que querría él poder hacer penitencia hasta el día del Juicio para satisfacer por los pecados de todas sus Hijas.] Como no acabase yo de atinar si todas estas cosas eran efecto de la naturaleza o del demonio, que quería atemorizarme…, acabé por someterme a Dios y a mis Superioras, resuelta a morir antes que dejar de hacer lo que ellas me ordenasen.

Unión de corazón con el Corazón de Jesús. — La víspera de un día de comunión pedía a mi Jesús que uniese mi corazón al suyo, puesto que ésta era mi única pretensión. Y como Él me preguntase cómo podría hacerse la unión de la nada con el Todo: «Bien sé yo –añadí– que esto sólo vuestro amor puede hacerlo». Entonces me hizo ver con la parte más alta del entendimiento su hermoso Corazón, más resplandeciente que un sol y de una grandeza infinita, y un puntito completamente negro y desfigurado, semejante a un átomo, pero que hacía todos los esfuerzos imaginables para acercarse a aquella hermosa luz.

Mas todo hubiera sido en vano si el mismo amoroso Corazón no le hubiera atraído a sí diciendo: Abísmate en mi grandeza y ten cuidado de no salir jamás de ella, porque una vez fuera no volverás a entrar jamás. Desde entonces se siente mi corazón de tal modo atado en la oración, que estoy a veces como si ya de nada pudiera gozar; pero con tanta paz, que no tengo más inquietud que la de no amar bastante a mi Dios y no emplear bien el tiempo en el ejercicio de su santo amor.

Se me ocurría a veces si sería el demonio quien me tenía en este estado, y decía a Dios: «Descubridme las arterías del demonio para evitarlas». A este propósito me dio a conocer mi Amado que no puede el enemigo saber lo que pasa en el interior de un alma más que cuando da ella alguna señal exterior y que no puede dar la paz a un corazón.

Trato íntimo con su divino Maestro. — Ningún tiempo más agradable para mí que el de la noche, por ser el más a propósito para conversar con mi Amado. Así que pedía con frecuencia a mi Ángel custodio que me despertase. Sentía entonces mi corazón todo lleno de Dios, y era su conversación para mí tan suave, que a menudo se me iban en ella dos y tres horas, sin más movimientos ni afectos que los del amor y sin poder reconciliar el sueño. Quería una vez cambiar de postura en la cama para aliviar un lado de la espalda que me dolía, pero mi soberano Maestro me dijo estas palabras: Cuando llevaba yo la cruz a cuestas, no la mudaba de un lado a otro para encontrar alivio.

Comprendí con esto que debía privarme de toda clase de comodidades. No podía estar echada sobre el lado izquierdo, porque no podía respirar en esta postura, a causa de un oculto impedimento que no me dejaba exhalar mis suspiros en la oración. Mientras ésta duraba, no había para mí otra cosa que Jesús, que con frecuencia me preguntaba si le amaba. Tan vivo dolor sentía yo al oír esto, que sólo podía replicar: «Bien sabéis, divino amor mío, que me es imposible decir el deseo que tengo de amaros». Con frecuencia me repetía que quería le preparase yo un lugar solitario en mi corazón, donde le hiciese fiel compañía, pues allí me ensenaría a amarle. Es lo cierto que no hallaba en parte alguna, mayor placer que en este rinconcito de mi corazón, donde encontraba siempre a mi Esposo.

No interrumpían las ocupaciones exteriores nuestras dulces conversaciones. Me decía en ellas que era preciso renunciar a todos los placeres, porque Él solo me bastaba. En todos mis actos no veía yo más que infidelidades, ingratitudes, abuso de sus gracias y pérdida de tiempo. Esto me hacía considerar como prendas preciosas de su amor los pequeños sufrimientos, humillaciones y abyecciones. Éstas eran para mí más preciosas que un tesoro del que no podía perder ni una partecita sin verdadero sentimiento.

Le mandan escribir todo lo que pasa en su interior. — Estaba ya en el mes de mi profesión y me ordenaron que escribiera cuanto pasaba en mi interior. Sentía yo gran dificultad, pero me dijo mi Dios: «¿Por qué rehúsas obedecer a mi voz y escribir lo que procede de mí y no de ti? Ninguna parte tienes en ello fuera de una sencilla adhesión. Considera lo que eres y lo que mereces y podrás conocer de dónde procede el bien que posees. ¿Por qué temes, si te he dado yo por asilo el lugar donde todo se facilita?» Al punto sentí vivo deseo de obedecer sin demora.

Cómo emplea el tiempo de la oración. — Paréceme, cuando me despierto, hallar presente a mi Dios, al cual se une mi corazón como a su principio, y a su única plenitud. Esto produce en mí tan ardiente sed de ir pronto ante el Santísimo Sacramento, que los momentos que empleo en arreglarme me parecen horas. Siento un dolor tan vivo y agudo y me parece estar tan atada y tan apretada, que me es imposible resistir. Voy, por fin, allá como una enferma lánguida para presentarme al médico omnipotente, fuera del cual no puedo encontrar reposo ni alivio al dolor que siento en el lado izquierdo y en el pecho. Me arrojo a sus pies como una hostia viva que no tiene más deseo que el de inmolarse y sacrificarse, para consumirse como un holocausto en las puras llamas de su amor. En ellas siento que se pierde mi corazón como en un horno encendido. Paréceme que mi espíritu se aleja de mí para ir a abismarse en la inmensa grandeza de Dios, sin que esté en mi mano aplicarlo al punto preparado de oración. He de contentarme solamente con este único objeto. [En él encuentro una tan grande plenitud, que todo lo demás me es indiferente e inútil.]

Queda con todo mi entendimiento en una ceguedad tan grande, que no recibe otra luz ni otro conocimiento que los que este divino Sol de justicia le comunica de vez en cuando. No recibo de él más impresión ni más impulso que el de amarle; y me siento a veces tan apremiada a hacerlo, que desearía dar mil veces la vida para atestiguarle tal deseo. Empleo entonces todas mis fuerzas en abrazar al Amado de mi alma; mas no con los brazos del cuerpo, sino con los brazos interiores, que son las potencias del alma. Tan grande es el contento que ésta recibe, que la muerte me sería más dulce que esta separación. Me deja como embriagada la oración sin saber lo que hago en ella, y me resulta tan corta, que con frecuencia me quejo a mi Dios, y le digo: «Caro amor de mi alma, ¿cuándo llegará el día en que estos momentos, tan duros para mí por la velocidad con que se deslizan, no tengan ya poder para limitar mi dicha?» Lo más frecuente es ir a la oración sin más preparación que la que mi Dios hace en mí con tan poderosos atractivos, que me parecen me atraviesa el pecho con navajas. Esto me impide el suspirar y apenas me queda más que el poder de respirar con gran trabajo, y con frecuencia permanezco en este estado todo el tiempo de la oración. Sufre mi cuerpo con Jesús y mi corazón y mi espíritu se regocijan amándole.

No puede hallar mucho contento en esto la parte inferior porque ni ve ni conoce lo que pasa en la parte superior del alma, la cual, olvidándose de sí misma; no tiene otros deseos que unirse a su Dios y perderse en Él. Me hacía el Señor gustar sensiblemente su divina presencia, descubriendo mi alma sus bondades y su amor; pero como al mismo tiempo ata todas mis potencias, quedo sin poder decirle nada que le demuestre mi amor. Esto es para mí tan duro tormento, que por más que sea tan grande la dulzura, no dejo de hacer cuantos esfuerzos puedo por salir de esta disposición, mas todo en vano. Mi Dios mira complacido mis inútiles esfuerzos, sin prestarme socorro alguno. De aquí que en cierta ocasión, en que me sentía muy apremiada del deseo de amarle y no acertaba a expresar mis pensamientos, le dijera sencillamente: «Señor mío, parece que os reís de la pena que siente mi corazón al no poder demostraros su amor. Sí, porque aunque no goces tú del placer de amarme, bien sé yo los amorosos movimientos de tu corazón».

Con esto me quedé en paz. Ésta es mi ordinaria ocupación en la oración, la cual no hago yo, sino mi Dios hace en mí, su miserable criatura. Salgo de ella con frecuencia sin saber lo que he hecho y sin haber formulado ni resoluciones, ni peticiones, ni otra ofrenda que la de mi Jesús a su eterno Padre: «Dios mío –le digo–, os ofrezco a vuestro Hijo muy amado en acción de gracias por todos los bienes que me habéis hecho. Él constituirá mi petición y mi ofrenda y mi adoración y todas mis resoluciones. Él será, en fin, mi amor y mi todo. Recibidle, Padre eterno, por todo lo que deseáis que os ofrezca y os presente yo, puesto que nada puedo ofreceros que no sea indigno de Vos, sino a Aquél de quien me hacéis gozar con tanto amor».

Halla la paz en el completo abandono. — Pero la naturaleza y el amor propio me combaten con furiosos asaltos; me dan a entender que pierdo el tiempo y que estoy en camino de perdición. Esto a veces me deja como enajenada y me causa tan gran turbación, que no sé a quien acudir, si no es a mi Dios, a quien encuentro siempre dispuesto a socorrerme. Para alejar de mi alma toda inquietud, me hace gozar de la, paz y dulzura de su divina presencia y con esto vuelvo a sentir en el acto una gran confianza, inspirada por estas palabras que me repite a menudo: No perecerá el hijo en los brazos de un padre todopoderoso.

Así que me abandono sin cesar a su divina voluntad, para que disponga de mí en absoluto según su beneplácito, sin tener en cuenta para nada ni mis gustos, ni mis satisfacciones, sea que me pierda, sea que me salve, con tal de que cumpla yo esta amable voluntad. Tan querida es para mí, que preferiría ver mi cuerpo hundido en el infierno y expuesto a todas las furias infernales, antes que hacer la menor cosa contraria al beneplácito de Dios. A éste quiero someterme a ciegas, aun en las cosas más difíciles de comprender, como es ver a un Dios tan grande y poderoso conceder tantas gracias a una criatura tan miserable, que constantemente abusa de ellas.

Siente su corazón abrasado, sobre todo al comulgar. — Siento el corazón abrasado por una llama secreta e interior que abisma en sí todos mis dolores. De éstos no me queda más que una llaga que siento un poco más abajo del corazón y que es para mí mil veces más deliciosa. Este fuego que me consume me deja como si ya no tuviera poder sobre mi corazón, y se extiende algunas veces por todo el pecho hasta el rostro, embriagándome de tal suavidad, que no sé dónde estoy ni lo que hago. Esto me sucede más particularmente cuando comulgo con frecuencia, y me causa tan ardiente sed, que me parece nada sería capaz de refrigerarme, sino mi Dios.

Tal deseo me da de la sagrada comunión, que no hay cosa criada que pueda proporcionarme gozo tan sensible como el que me causa este pan de amor. Después de haberlo recibido, quedo como anonadada delante de Dios, cosa de medio cuarto de hora. Todo mi interior guarda entonces profundo silencio para escuchar la voz de Aquél que constituye todo el contento de mi alma.

Cuadro vivo. — Una vez me dijo que mi corazón era un cuadro vivo en el cual quería pintar Él una imagen animada, la cual no me dejaría en paz, antes me causaría dolores más bien amables que duros. Y, efectivamente, no hay para mí dolor, ya provenga de alguna humillación, ya de alguna mortificación, que no me traiga más dulzura que amargura.

Ofrece todo su ser a Jesús Sacramentado. — Mi mayor contento es estar en presencia del Santísimo Sacramento, donde mi corazón se halla como en su centro. «Jesús mío y amor mío –le digo de lo más profundo de mi corazón– tomad cuanto tengo y cuanto soy y poseedme según vuestro beneplácito, puesto que todo lo que tengo es vuestro sir reserva. Transformadme por completo en vos, a fin de que no pueda separarme de Vos ni un solo instante ni obre ya sino impulsada por vuestro puro amor».

No puede aplicarse más que a la contemplación y al amor de Dios. — Una de mis mayores delicias ha sido siempre la lectura; y con todo, me sirve ahora de tormento, pues ni a ella ni a ninguna otra cosa puedo aplicar la atención, sino sólo a mi Dios en todas partes. A Él solo le veo en todos mus misterios, y aunque me ponga a considerar algún otro punto, no me puedo detener largo rato, porque Él solo basta a mi alma y a mi corazón. Tan es así, que no desearía yo cosa alguna, sino permanecer sencillamente en su santa presencia sin hacer más que actos de amor.

De este modo paso muchas veces días enteros, que nunca son bastante largos para amar a mi Dios, que es la vida de mi alma. Mi único deseo sería estar siempre en silencio o no hablar más que de Dios; en esto se deleita de tal modo mi corazón, que jamás se cansaría. Cierto que todas las demás conversaciones me sirven de martirio, porque de gran habladora que era antes me he vuelto tan necia, que ya nada sé; y me complazco de tal modo en mi ignorancia, que no deseo saber otra cosa sino a Jesús crucificado.

En cuanto a mis oraciones vocales, las hago como a la fuerza; rezo muchas, mas sin saber siquiera si las he rezado, porque mi corazón no puede prestarles atención. Queda como insensible al gozo y a la tristeza, los cuales ya no le penetran desde que fue traspasado con cierta herida que se renueva a menudo y lo siento como atravesado con un hierro candente [que agota todas mis fuerzas de ese lado y le pone muchas veces como insensible]. Este dolor que tengo ordinariamente, me es más amable que [todas las dulzuras] de la vida. Pero mucho más queridas aún me serían todas estas cosas si conociera que provienen de Dios, que a menudo me reprende [interiormente por mi poca sumisión a su voluntad y porque opongo y prefiero] mi acción a la suya. En tal confusión me pone esto a veces que no me atrevería a aparecer en su santa presencia, si Él mismo no me diera de nuevo una plena confianza y me dijera que su misericordia sobrepuja con mucho a mis ingratitudes.

Lo que más me atormenta es [que me obliga a veces a presentarme al fin del día] ante su bondad, desnuda de buenas obras. [Tanto me impresiona esto; que ni respirar querría sino para Él sólo]. Y me infunde gran temor al ir a la oración, donde, sin embargo, no dejo de encontrar a mi Dios con su acostumbrada dulzura; mas permanezco a sus pies completamente anonadada a vista de mi miseria. Ni sé qué hacer, si no es pedirle perdón, confesándome indigna de su misericordia.

Teme abusar de las gracias de Dios. — Nada me conmueve tanto como el oír hablar del abuso de las gracias de Dios. Soy yo tan culpable en este particular, que no puedo pensar en dicho abuso sin temblar, porque nada hay en mí que no merezca castigos eternos. Al considerar esto pido a Dios que me borre de la memoria de las criaturas. Bien cierto que el Señor lleno de bondad y juzgándome indigna de tomar parte en las amarguras de su Pasión, sólo me da dulzuras.

Tres semanas antes de Pascua todos los dolores interiores que sentía se abismaron en un fuego interior, cuyos efectos no puedo explicar, sino diciendo que, al salir del coro, mi corazón sentía sensiblemente la separación.

El Oficio de Maitines en la víspera de la Visitación. — Mucho tiempo estuve sin poder cantar en el Oficio divino, lo cual no me era pequeño trabajo, tanto por el placer que sentía en cantar las alabanzas de mi Dios, cuanto porque miraba esta impotencia como justo castigo de mi negligencia. Esto me causaba gran humillación. Pero sucedió que la víspera de la Visitación, durante los Maitines, después de haber hecho, inútilmente muchos esfuerzos para cantar en el Invitatorio, y no pudiendo seguir al coro ni aun en salmodia, me sentí toda penetrada de un poder al cual se aplicaron al momento mis potencias en espíritu de homenaje y de adoración.

Tenía yo los brazos cruzados dentro de las mangas, cuando vino a posarse en ellos una luz divina bajo la figura de un niñito, o más bien de un sol resplandeciente que me obligó a decir en profundo silencio: «Señor mío y Dios mío, ¿por qué exceso de amor abajáis tanto vuestra grandeza infinita? — Yo te pregunto a mi vez, hija mía, por qué me dices tan a menudo que no me acerque a ti. —Bien lo sabéis, ¡oh Soberano mío; es que soy indigna de acercarme a Vos y menos aún de tocaros! — Sábete que cuanto más te retiras en tu nada, tanto más se abajará mi grandeza para buscarte».

Temía yo, sin embargo, que fuese un ángel de Satanás, y le hice esta petición: «Si sois vos, oh Dios mío, haced que cante ahora vuestras alabanzas». En efecto; intenté proseguir el Te Deum con el coro y sentí la voz libre y más fuerte que nunca. Así se pasó lo que faltaba de Maitines, sin que todas las caricias con que me honraba su bondad me impidiesen un punto la atención al Oficio; sólo que sentía todo mi interior unido poderosamente a esta divina presencia y ocupada en honrarla. Y al fin me dijo: «He querido probar cuál era el motivo que te movía a cantar mis alabanzas, porque si hubieras estado un poco menos atenta a ellas, me habría yo retirado».

Tanto me impresionó este lance, que el sueño huyó de mis ojos y la noche se me hizo muy corta. Es cierto que le pedí una gracia para cierta persona, la cual ni me quiso conceder, ni siquiera contestarme una palabra. Claramente vi que era yo indigna de tal gracia. Conservé la voz bastante tiempo, pero la volví a perder. Se la pedí de nuevo a Nuestro Señor y me respondió que no era mía, que me la había prestado para obligarme a creer y que debía quedar tan contenta cuando la perdía como cuando me la conservaba. Desde entonces quedé indiferente.

Esposa de un Dios crucificado. — No hallo nada que sea tan provechoso para el alma como todas estas penas de que he hablado; aseguro que adelanta más en un mes y aun en una semana de penas y aflicciones, si las recibe como Dios quiere, que gozando durante todo un año de las más sensibles dulzuras y consolaciones. Es que las penas interiores, recibidas con amor, se asemejan a un fuego que purifica y va consumiendo insensiblemente en el alma todo lo que desagrada al divino Esposo. Cierta estoy de que cuantos hagan la prueba confesarán que se hace de este modo mucho camino sin darse cuenta. Mas si estuviera en nuestra mano el elegir, un alma fiel abrazaría al punto, sin reflexionar, esa cruz amadísima, aun cuando no sacase otro provecho que el de asemejarse a Nuestro Señor crucificado. Puedo asegurar que más se sufre en medio de las dulzuras –por poco amor que le tengamos– que en medio de las tribulaciones. Éstas nos aproximan a Él, que sólo quiso cargarse de oprobios y de sufrimientos por amor nuestro, y a Él nos hacen semejantes.

Ahora bien; si no lo sentimos así, podemos decir que no le amamos, sino que más bien nos amamos a nosotros mismos, porque el amor puro no puede sufrir que haya desemejanzas entre los amantes y no deja en paz hasta que hace al amante conforme a su Amado. Jamás llegaría de otro modo a la unión, la cual sólo por la semejanza se hace. Así, pues, mi Dios me hizo conocer que debía trabajar para llegar a ser una imagen viva de su amor crucificado y que era preciso para esto trabajar en la destrucción de todo mi ser y borrar en mí la figura del viejo Adán para que Él pudiese imprimir la suya en mí. Por este camino me haría Él vivir una vida completamente crucificada, enemiga de toda satisfacción terrestre y humana; y cuando esta imagen fuese del todo conforme a la suya, la clavaría en la cruz.

Esta fue desde entonces toda mi ocupación, porque cuando mi Divino Maestro me daba alguna lección, me dedicaba a estudiarla hasta que me diera otra; ni estaba en mí ocuparme en otra cosa, ni en la sagrada comunión, ni en la misa, ni en ningún otro de mis ejercicios. Me presentaba sencillamente a Nuestro Señor como imagen suya paciente, para que se dignase terminar Él lo que había yo comenzado, y le hacía un continuo sacrificio de todo mi ser, para que fuese destruido y anonadado y puesto en el estado que Él quisiese, sin más excepción que la de su beneplácito.

Desde el día en que tuve la dicha de desposarme con un Dios crucificado, no recuerdo haber vivido sin esta amable librea de la cruz, comenzando por el de mi profesión, en que tuve que soportar una cruz muy dolorosa a la naturaleza. Pero confieso que no puedo cansarme de admirar la bondad de mi Dios.

San Francisco de Sales la hace meditar sobre la humildad y caridad. — Tres meses después de mi profesión, un poco antes de la fiesta de nuestro Santo Fundador (enero de 1673), me hizo ver durante la oración que las virtudes que había deseado siempre para sus Hijas, eran las que le tuvieron a él unido a Dios [y al prójimo]: la caridad y la humildad; que había alguna relajación en la práctica de ambas. En la caridad para con Dios, por no mirar más que a las criaturas en nuestras acciones y buscar solamente su aprobación, sin fijarnos en el mal olor que exhalan estas acciones delante de Dios, el cual aparta su rostro por temor de encontrarse con ellas. En lo tocante al prójimo, con las amistades particulares que destruyen la caridad común y el silencio.

En cuanto a la humildad, provenía la relajación de no considerar nuestros propios defectos, lo que nos hace juzgar mal de las intenciones del prójimo a la menor señal que se vea en sus actos. «Esto me apena mucho (sigue hablando el Santo) por ver tantas resistencias a la gracia y a los medios que Dios les da para su perfecta enmienda». Y como la causa de estas faltas y de otras muchas era la excesiva blandura, que había ya degenerado en complacencia a las criaturas, era necesario que con el espíritu de un rigor amable y una vigilancia continua se quitasen todos estos defectos, puesto que Dios le daba a cada una las gracias necesarias, si querían aprovecharse de ellas. «Pero yo vendré –añadió– el día de mi fiesta para escoger a mis verdaderas Hijas, esto es, a las que estén animadas de mi verdadero espíritu, y escribiré sus nombres en mi corazón para ofrecérselos sin cesar a la divina Majestad, en olor de suavidad para suplir las faltas de las imperfectas». Esto me venía con frecuencia a la memoria.

E SC R IT O S

El abismo del Sagrado Corazón. — En otra ocasión, después de vísperas, durante la Junta, me pareció que me gritaban sin cesar que estaba al borde de un abismo; y como no podía yo explicarme esto, me encontraba muy apenada. Me dirigí a mi Dios con confianza y le dije: «Único amor de mi alma, dadme a conocer qué es lo que me inquieta». En seguida de ponerme en oración se presentó (Jesucristo) a mi alma cubierto de llagas y me dijo que mirase la abertura de su sagrado Costado, que era un abismo sin fondo, abierto por una flecha sin medida, la flecha del amor; y que si quería evitar aquel otro abismo que yo no conocía, tenía que perderme en éste, con el cual se evitan todos los demás. Esta es la mansión de todos sus amantes, en donde encuentran dos vidas: una para el alma y otra para el corazón.

El alma encuentra allí el manantial de aguas vivas para purificarse y recibir la vida de la gracia que el pecado le había quitado, y el corazón encuentra un horno de amor ardiente, que no le deja ya vivir sino de amor. La una se santifica y el otro se consume en aquella abertura. Mas como la entrada es pequeña, es preciso ser pequeño para entrar allí y estar desasido de todas las cosas.

Ingratitud del «pueblo escogido» para el Jubileo. — Al celebrarse la apertura de un jubileo (el ordinario del año santo, 1675-1676), me hizo conocer mi Jesús con una severidad de juez, que su justicia no estaba tan irritada a causa de los infieles, como contra su pueblo escogido, que se había rebelado contra Él y que se aprovechaba de la privanza que con Él tenía para perseguirle; y que mientras le había sido fiel, había tenido siempre atadas las manos de su justicia, para dejar obrar a las de su misericordia. «Pero si no se enmiendan –añadió–, les haré sentir todo el peso de mi justicia vengadora, puesto que un alma justa puede obtener el perdón para mil criminales».

Durante Maitines me decía continuamente: «Llora y suspira de continuo por la sangre que he derramado sin provecho sobre tantas almas que tanto abusan de estas indulgencias, contentándose con cortar las malas hierbas que crecen en sus corazones, sin querer nunca quitar la raíz. Pero desgraciadas de estas almas que permanecen manchadas y sedientas, en medio de la fuente de aguas vivas, porque no llegarán jamás a purificarse ni a refrigerarse».

Y dirigiéndome yo a su sagrado Corazón, le dije: «Señor mío y Dios mío, es preciso que vuestra misericordia albergue ahí a todas estas almas infieles, a fin de que en él se justifiquen para glorificaros eternamente». A lo que me respondió interiormente: «Lo haré si tú me prometes su perfecta enmienda. — Pero bien sabéis, Dios mío, que eso no está en mi poder, si Vos mismo no lo hacéis, haciendo eficaces lo méritos de vuestra sagrada Pasión». Me dio a entender que la oración más agradable que podía hacer en aquel santo tiempo de jubileo era pedir tres cosas en su nombre.

La primera, ofrecer al eterno Padre las amplias satisfacciones que Él había ofrecido a su justicia en el árbol de la Cruz por los pecadores, rogándolo que hiciera eficaz el mérito de su preciosa sangre para todas las almas criminales a quienes el pecado ha dado la muerte, y para que, resucitando a la gracia, le glorifiquen eternamente.

La segunda, para satisfacer por la tibieza [y desidia] de tantas almas cobardes de su pueblo escogido, pidiéndole que por el ardiente amor que le hizo sufrir la muerte, se digne reanimar los corazones tibios en su servicio y abrasarlos con su amor, a fin de que le amen eternamente.

La tercera, ofrecer la sumisión de su voluntad a su eterno Padre, pidiéndole por sus méritos la consumación de todas sus gracias y el cumplimiento de todas sus voluntades.

Aunque con mortal repugnancia, no dejo de escribir, por obediencia, las gracias que Dios me ha hecho durante el tercero y cuarto año de religión.

El corazón de Margarita María escogido para ser un altar. — En una de las visitas con las cuales me honra Nuestro Señor me dijo: «Hija mía, ¿quieres darme tu corazón para que descanse en él mi amor paciente que todo el mundo desprecia?

— Señor mío, Vos sabéis que soy toda vuestra, disponed de mí según vuestro deseo». Y añadió: «¿Sabes tú para qué fin te doy mis gracias con tanta abundancia? Para hacer de ti como un santuario donde el fuego de mi amor arda continuamente y para, que tu corazón sea como un altar sagrado al que no toque nada manchado. Lo he escogido yo para ofrecer a mi eterno Padre ardientes sacrificios, que aplaquen su justicia y rendirle infinita gloria, por la ofrenda que de mí mismo le harás en esos sacrificios, uniendo el de tu ser para honrar el mío».

Confieso que desde entonces sentía en mi corazón un fuego tan abrasador y tan violento que hubiera querido comunicarlo a todas las criaturas para que fuese amado mi Dios. Mientras se iba prolongando este estado, mi ocupación consistía en hacer lo que mi divino Maestro me había ordenado. Para esto me postraba con el rostro en tierra para rendir homenaje a su grandeza, ofreciéndole a mi eterno Padre y abismándome yo en mi nada.

Rigores de la santidad de justicia. — En otra ocasión me dijo este Soberano de mi alma: «Quiero ser tu todo, tu gozo y tu consuelo, pero seré también tu suplicio». Bien siento el efecto de estas palabras. Las que entre sus divinas perfecciones debían hacer efectivas sus promesas eran su santidad de amor y su santidad de justicia, y confieso que es difícil a una criatura explicar sus efectos. Lo cierto es que nunca he sentido nada tan doloroso como esa santidad de justicia, que se imprime en el alma de tan terrible manera, que querría precipitarse en medio de todas las penas imaginables e inmolarse para sufrir las de los condenados, antes que aparecer ante la santidad de Dios con un solo pecado.

Se asemeja el alma al aceite hirviendo, que penetra hasta la medula de los huesos y deja el cuerpo tan insensible a todos los otros dolores, que éstos le parecen más bien refrigerio que tormento. Y lo que encuentro aún más riguroso es la presencia de mi Soberano, cuando me favorece con ella en semejante estado. Tales son las impresiones de su pureza en el alma, que le es imposible a ésta soportarse a sí misma, al verse en tan abominable estado. Quisiera poder huir y esconderse, pero en vano; este Dios, lleno de amor, se complace viéndola en este estado, y la hace dar con aquello mismo de que huye. Y no es que quisiera ella, por nada del mundo perder de vista a su Amado, haciendo alguna acción que pudiera desagradarle; antes sufriría mil muertes a vista de su indignidad. Repite a menudo con San Pedro: «¡Retiraos de mí, porque soy pecadora!» Muy lejos de desear verme libre de esta disposición tan dolorosa, hubiera querido aumentar a cada momento mis penas.

La santidad de amor. — No es menor el sufrimiento que produce la santidad de amor, bien entendido que todas estas penas producen los intensos sentimientos de gozo y de contento en el alma, que no es menos difícil explicarlos. Infunde en ella esta santidad de amor tan ardiente deseo de unirse con Dios, que no halla ya descanso, ni de día ni de noche; porque el lecho y la mesa le parecen un patíbulo adonde sólo va para ser crucificada; las conversaciones son un tormento para ella.

Dios se muestra constantemente al alma y le descubre los tesoros con que la enriquece y el amor ardiente que hacia ella siente, así como la poca correspondencia que de ella recibe. Le insta, por otra parte, su amor tan vivamente a amarle, que sólo el divino Autor de estas operaciones podría explicarlas. Entonces ya no tiene el alma ni intereses, ni deseos, ni anhelos más que por su único amor. Todo lo demás le parece superfluo o inútil.

La discípula amada del Corazón de Jesús. — Se me presentó una vez el Señor y me descubrió su amoroso Corazón: «He aquí el Maestro que te doy, el cual te enseñará todo lo que debes hacer por mi amor. Por esto serás tú su discípula amada». Sentí con esto un gozo indecible y no sabía cómo dar gracias a mi Libertador. Me encuentro tan entregada a este Divino Maestro de amor, que ya me es imposible recurrir a ningún otro en mis necesidades, grandes o pequeñas.

En todos mis ejercicios estaba siempre postrada en espíritu a, sus pies, cuando no podía hacerlo también con el cuerpo, para desagraviarle de todas las injurias que recibe de los corazones que le están consagrados. Estaba en su presencia como una discípula muy amada de su Corazón y era éste mi lugar de reposo y de retiro y mi fortaleza en mis debilidades, cuando me encontraba agobiada por la pena y el dolor que me causaba su santidad de justicia, la cual me conducía a dos pasos de la muerte.

Al verme en tal extremo me decía Él: «Ven a descansar para sufrir con más ánimos». Tan abismada me sentía con esto en aquel horno de amor, que ya no pensaba más que en amarle, sintiéndome tan viva y fuertemente impulsada a hacerlo, que parecía iba a separarse mi alma de mi cuerpo. Y tan fatigado quedaba éste, que no me era posible dar un paso. Tenía que hacerme continua violencia por temor de que lo notaran. Me parecía que la tranquilidad de la noche, me había de servir únicamente para gozar de los abrazos y amorosas conversaciones de mi divino Esposo. Con Él, las horas me parecían momentos. Cuando siento mis fuerzas agotadas le llamo en mi auxilio, diciéndole: «¡Vos sois mi fuerza y mi sostén!» Y me ha hecho experimentar sensiblemente que lo es.